手水所 石清水 と書かれています

大正11年の時の壹萬円 今に価値ではいくらかな

河陽宮故址

大正11年3月 大阪油商

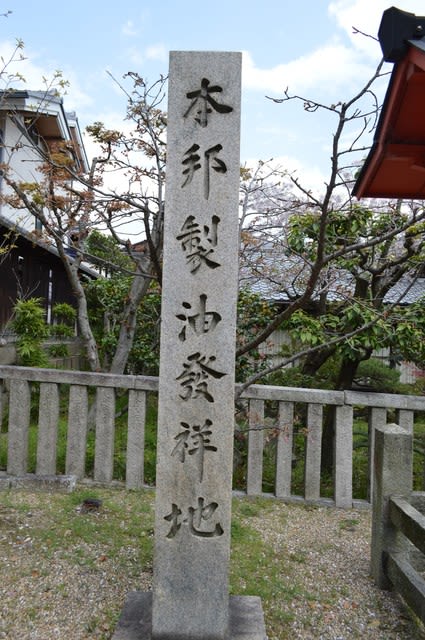

本邦製油発祥地

皇紀二千六百年11月

常夜燈

江戸時代の元禄の文字が見える

狛犬

拝殿

本殿

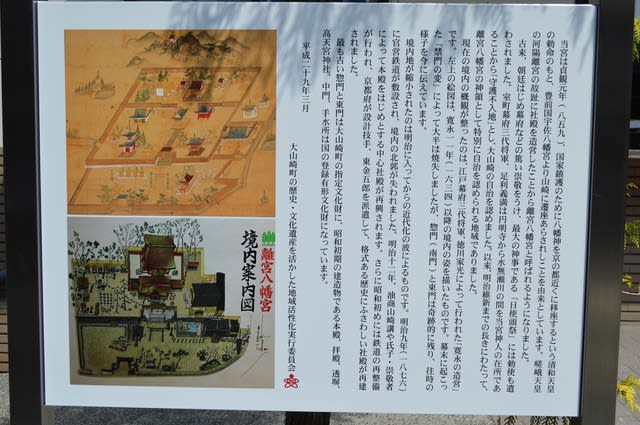

当宮は貞観元年(859)、国家鎮護のために八幡神を京の都近くに移座するという清和天皇の勅命のもと、豊前國宇佐八幡宮より山崎に遷座あらされしことを由来としています。嵯峨天皇の河陽離宮の故址に社殿を造営したことから離宮八幡宮と呼ばれるようになりました。

古来、朝廷はじめ幕府などの篤い崇敬をうけ、最大の神事である「日使頭祭」には勅使も遣わされました。室町幕府三代将軍、足利義満は円明寺から水無瀬川の間を当宮神人の在所であることから「守護不入地」とし、大山崎の自治を認めました。以来、明治維新までの長きにわたって、離宮八幡宮の神領として特別に自治を認められる地域でありました。

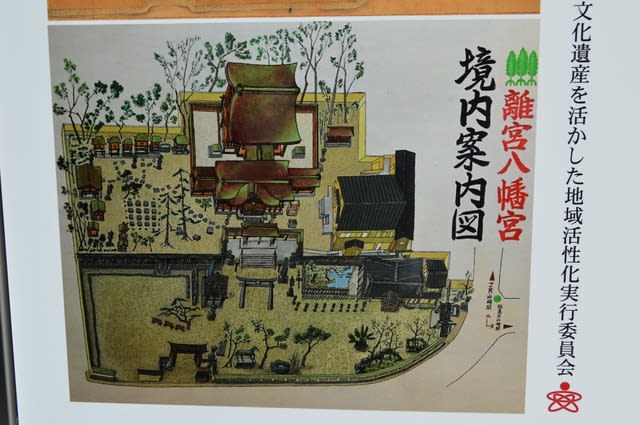

現在の境内の概観が整ったのは、江戸幕府三代将軍、徳川家光によって行われた「寛永の造営」です。左上の絵図はね寛永11年(1634)以降の境内の姿を描いたものです。幕末に起こった「禁門の変」によって大半は焼失しましたが、惣門(南門)と東門は奇跡的に残り、往時の様子を今に伝えています。

境内地が縮小とれたのは明治に入ってからの近代化の波によるものです。明治9年(1876)に官営鉄道が敷設され、境内の北部が失われました。明治12年、油商山崎講や氏子・崇敬者によって本殿をはじめとする中心社殿が再興されます。

さらに昭和初めには鉄道の再整備が行われ、京都府が設計技手、東金五郎を派遣して、格式ある歴史にふさわしい社殿が再建されました。最も古い惣門と東門は大山崎町の指定文化財に、昭和初期の建造物である本殿、拝殿、透塀、高天宮神社、中門、手水所は国の登録有形文化財になっています。

平成29年3月 大山崎町の歴史・文化遺産を活かした地域活性化実行委員会

関連記事 ➔ まとめ006 紀元2600年石碑・献木・奉納額

離宮八幡宮 全体 案内 ➔ まとめ013 離宮八幡宮