芝ケ原遺跡は、東から西に延びる芝ケ原丘陵にひろがる遺跡です。これまでの発掘調査で、古墳時代後半から飛鳥時代の集落跡や古墳時代中ごろの古墳などが見つかっています。また遺跡の範囲内には、芝ケ原古墳群や久世廃寺があります。

集落跡からは、竪穴住居と掘立柱建物があわせて約200棟みつかっており、大規模な集落であったことがわかってます。竪穴住居は、一辺が2~6mあり、ほとんどがカマドを持っています。竪穴住居は、出土遺物から古墳時代後期(6世紀後半)~飛鳥時代初め(7世紀初め)に営まれたものと考えられます。掘立柱建物は、8.3m×3.8m(5間×2間)のものが最も大きく、また倉庫と考えられる建物も4棟みつかっています。

掘立柱建物は、出土遺物から古墳時代末(6世紀末)~飛鳥時代末(7世紀末)のものと考えられます。芝ケ原遺跡の集落では、竪穴住居から掘立柱建物へ徐々に変化していった様子が確認でき、当時の住居の移り変わりを知ることができます。

古墳は小規模な方墳で、古墳時代中期(5世紀)の大形円墳である芝ケ原10.・11号墳の南側に隣接して5基が見つかっています。規模は、1辺が7.5~16mあり、幅1~2mの周溝がめくります。

墳丘や埋葬施設は、削られてしまい残っていませんでした。

周溝から出土した埴輪から、古墳時代中期後半(5世紀後半)の築造と考えられます。この他に、埴輪を転用した埴輪棺(埴輪を使った棺桶)も5基見つかっています。

また、約2万年前の旧石器時代の石器が3点(舟底形石器1点とナイフ形石器2点)出土しており、城陽市内で最も古い人々の営みを示す資料です。

12号墳で、車輪石形銅製品2個は弥生式時代の貝釧(腕輪)を模したもので、環の直径は12.9cm、内径(中央の穴)は5.7cm、厚さ1~2ミリ。周縁部に36の突起をもつのが特徴で、表面には72の突線が入っていた。わが国では初めての出土品として注目されている。

古墳 前回の記事 ⇒ 稲荷古墳の上にある富岡大明神

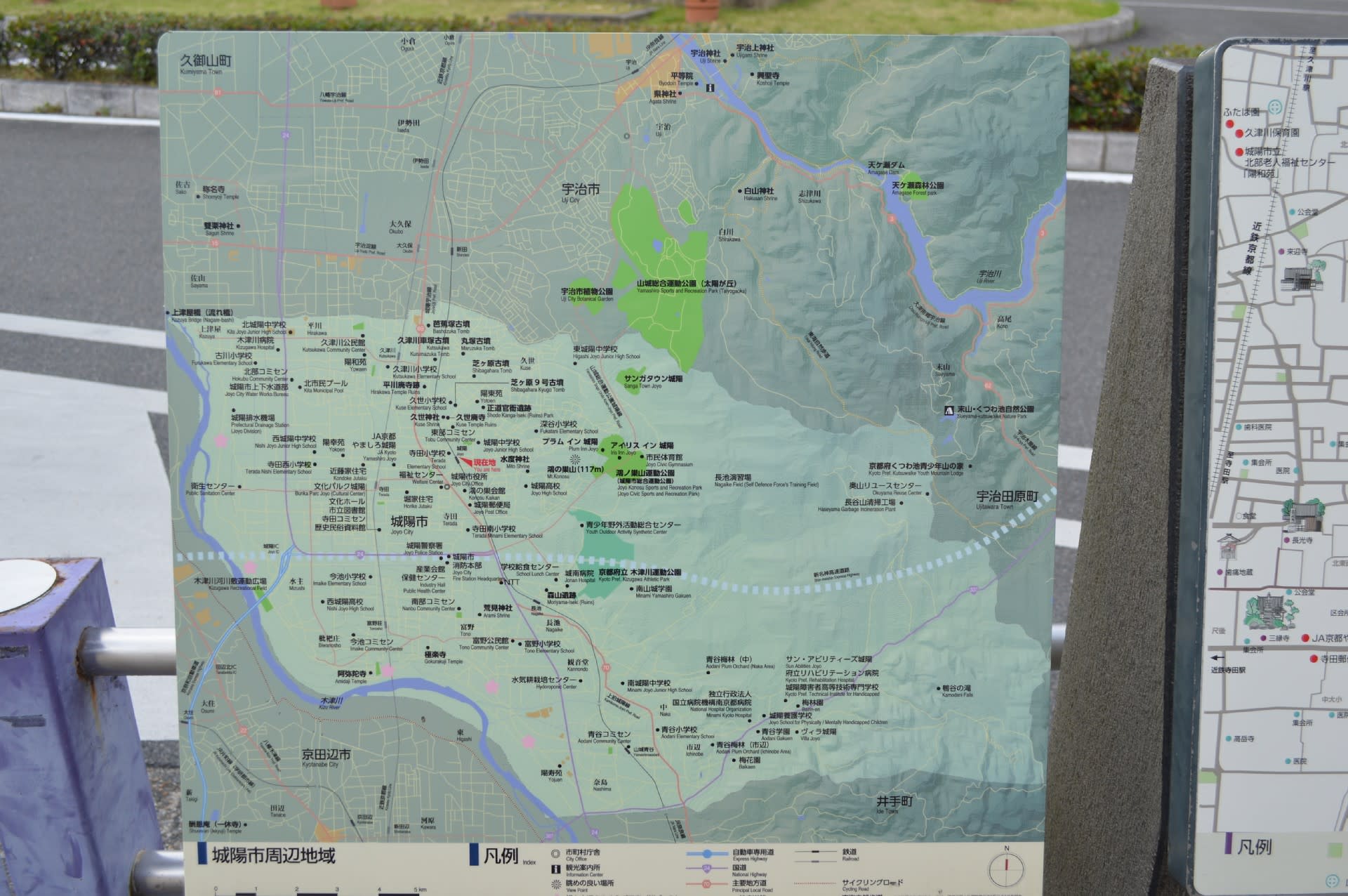

下の地図のユーザー地図 の囲みをクリックすると 付近の記事が探せます