まち歩き 前回の記事 ➡ まち歩き左0734 京都一周トレイル 北山東部コース 1

五七五

妻病んで骨身に沁みる家事雑事 /峯

京の野菜

万願寺とうがらし 栽培の歴史が比較的新しい万願寺とうがらしは、舞鶴市で栽培されてきた。伏見とうがらしと大型のカリフォルニア・ワンダーとの交雑種ではないかといわれている。辛味がなく、肉厚で食べごたえがあるため、焼きとうがらし、天ぷら、佃煮なと゜、幅広く用いられている。

下の地図のユーザー地図 の囲みをクリックすると 付近の記事が探せます

叡山ケーブルカー を下りてすぐです

トレイル 前回の記事 ➡ まち歩き左0577 京都一周トレイル 東山コース 74 眺望がよい

まち歩き 前回の記事 ➡ まち歩き左0733 叡山ケーブルカー

五七五

悪いことしていませんが不整脈 /田中

京野菜

田中とうがらし 獅子とうがらしの基であるとされ、実の先端は唐辛子の口の形に似ている。明治時代から、京都市左京区の田中地区で作られていたが、多品種との交雑が進んだため、昔の形を残しているものは少ない。

下の地図のユーザー地図 の囲みをクリックすると 付近の記事が探せます

平成29年4月27日 撮影

桜 前回の記事 ➡ 桜北034 平野神社の桜

五七五

百均の店もコースの万歩計 /藤田

京の野菜

伏見とうがらし 「青と」と呼ばれ広く親しまれている伏見とうがらしは、江戸時代の書物にも記載されており、古くから栽培されてきた。辛味のでない品種で、煮物、焼物、天ぷらと幅広く料理に用いられ、若い葉や茎は佃煮に用いられる。

下の地図のユーザー地図 の囲みをクリックすると 付近の記事が探せます

初めは 平安神宮の境内に建てられていた

この塔は、京都に都が移されて1100年目を迎えたことを記念して、明治28年(1895)に実施された「平安遷都千百年紀念祭」の成功を後世に伝えるため、同祭協賛会幹事だった西村捨三(元大阪府知事)、内貴甚三郎(初代京都市長)、竹村藤兵衛(元衆議院議員)が、明治35年(1902)に建立しました。建立寺は、遷都1100年に合わせて創建された平安神宮の境内北側にありましたが、昭和4年(1929)年比叡山延暦寺の麓、ここ八瀬の地に移転されました。塔の高さは18m48㎝、明治時代の京都の力を今に伝える遺産です。塔の建立は、桓武天皇が平安京を創始した際、鎮護のために比叡山延暦寺に相輪塔を建立して書経を収めたという。八瀬の相輪塔の中にも経典が収められているとみられる。 1902年6月15日に塔の落慶式が行われています。2015年に解体修理が行われた。

塔の背後に書かれている碑文

大意 明治28年(1905)は平安京遷都から千百年にあたる。京都市は記念祭を行い大規模な式典を実施した。今ここにその時の紀念祭協賛会幹事であった西村捨三・内貴甚三郎・竹村藤兵衛らが協力して、この塔を建立し記念とすることにした。小松宮彰仁親王はこのことを聞いて喜ばれ、表面に刻む題字(タイトル)の原稿を賜った。この塔のいただきは比叡山延暦寺の塔の相輪を模した。これは比叡山のふもとの桓武天皇の平安京を造るという偉大な計画を顕彰し、伝教大師最澄の功績を明らかにし、あわせて京都の繁栄を祈るためである。わたし(筆者村田寂順)は求めに応じてこの塔の建立経緯を書いてここに刻むものである。

(京都市歴史資料館の調査による)

石碑 前回の記事 ➡ 石碑北0155 大宮交通公園 の石碑

五七五

惚けてない誰も信じてくれないが /伊東

京の野菜

賀茂なす 京の伝統野菜の中で最もよく知られているもの。上賀茂地域の特産品として古くから保存されてきた。へたが三片のものが形の良いものとされ丸なすとして最大。むっちりとしまった肉質、煮炊きしても形が崩れにくく、油を吸いすぎてべたつくこともない。京料理の「なす田楽」に欠かすことができない。

下の地図のユーザー地図 の囲みをクリックすると 付近の記事が探せます

まち歩き 前回の記事 ➡ まち歩き左0731 高野水力発電所跡

五七五

保険勧誘弾き飛ばして今日元気 /岩永

京野菜

京山科なす 1つ120グラムほどの中長なすで、ぽってりと丸い形をしている。皮が薄く、肉質も柔らかい。色が変わりやすく、きわめてデリケートな野菜だが、甘味のあるしっとりとした舌ざわりは賀茂なすより美味だと定評がある。

下の地図のユーザー地図 の囲みをクリックすると 付近の記事が探せます

明治21年(1888)創立の電力会社「京都電燈」は、京都・福井地域を中心に発電・配送電事業を行い、両地域の近代化・産業振興に大きく貢献しました。高野水力発電所は、同社が明治33年(1900)に完成させた水力発電所で、八瀬秋元町内の高野川から取水、この地点まで水路で送水して、約27mの高低差で水を落とし発電を行っていました。この発電所は昭和41年(1966)に廃止されましたが、取水水門跡や水路跡は京都近代化の貴重な遺構のひとつです。

まち歩き 前回の記事 ➡ まち歩き左0730 ラジオ塔 八瀬で

下の地図のユーザー地図 の囲みをクリックすると 付近の記事が探せます

JOOK と書かれています

日本のラジオ放送は大正14年(1925)に始まりましたが、当時ラジオは高価だったため、共同でラジオを聴こうと、こうしたラジオ(公衆用聴取施設)が全国に設置され、昭和16年(1941)には全国に460基設置されていたという記録があります。

このラジオ塔に描かれている「JOOK」の文字は、NHKラジオの京都第一放送を表しています。ラジオ塔は、現在では、全国で20基余りが残っていると言われていますが、この「街頭ラジオ」は往時の庶民の生活をしのばせる珍しい遺産です。

京都市内のラジオ塔 ➔ まとめ014 ラジオ塔 京都で8基

まち歩き 前回の記事 ➡ まち歩き左0729 ケーブル八瀬駅

橋は 大正12年

平八茶屋の看板

上流を見る

ケーブルの発車待ち

延暦寺に行ける

まち歩き 前回の記事 ➡ まち歩き左0728 大原女 彫刻

五七五

ヘルパーが来て爺さまを裏返す /板垣

京の野菜

京うど 伝統的な京うどの栽培は、伏見区桃山で行われている。丘陵の緩斜面地で独活の株を栽培し、3月の中旬から下旬にかけて株の上に盛り土をし、若い茎を軟白させて収穫する。京うどは香りが高く、歯切れがよい。

下の地図のユーザー地図 の囲みをクリックすると 付近の記事が探せます

若宮神社

手水鉢

今から千百数十年も前、平安時代の初め、清和天皇が太陽の我が身に入る夢をご覧になり、その時のお告げにより、九州宇佐八幡宮から神霊を奉じて帰京した僧行教が、山崎津で夜の山に霊光を見た。そこで此地を掘ると岩間から清らかな水が湧き出したので、「石清水」の八幡宮を創建する嵯峨天皇の離宮跡なので、後に離宮八幡宮と号するようになった。

手水鉢

江戸時代の初め頃、寛永11年、勝竜寺城主永井○○守が幕府の命令で当社社殿を造営した。その記念として城主が奉献したもの。林羅山が之を漢詩に詠み一掬洗心(ひとすくいの水はこころを清める)などと、霊徳を称えている。

武内社

蛭子神社

気比宮

腰掛天神社

菅原道真公腰掛処

腰掛天神社

菅公が九州へと流された折に西国街道脇の石に座して休息、次の和歌一首を詠じた。

君が住む宿の梢を ゆくくも かくるゝまでも かへりみしかな

高良社

離宮 八幡宮 その1~その3 ➡ まとめ013 離宮八幡宮

前回の神社 記事 ➡ 神社南0128 六孫王神社

1 復活 ラジオ塔 船岡山公園

2 まち歩き北0013 ラジオ塔を知っていますか 紀元2600年記念を兼ねています

3 ラジオ塔 紀元2600年記念を兼ねています 小松原公園

京を含め28基が残る。 昭和初期には、全国で460ケ所以上設置された。横浜市、静岡市、大阪市、岡山にも残る。京都市は比較的多く残っていて、8基あるという。

京都=円山、船岡山、御射山(みさやま)、小松原、橘、紫野柳(むらさきのやなぎ)、萩の各公園、叡山ケーブル八瀬駅近く

手水所 石清水 と書かれています

大正11年の時の壹萬円 今に価値ではいくらかな

河陽宮故址

大正11年3月 大阪油商

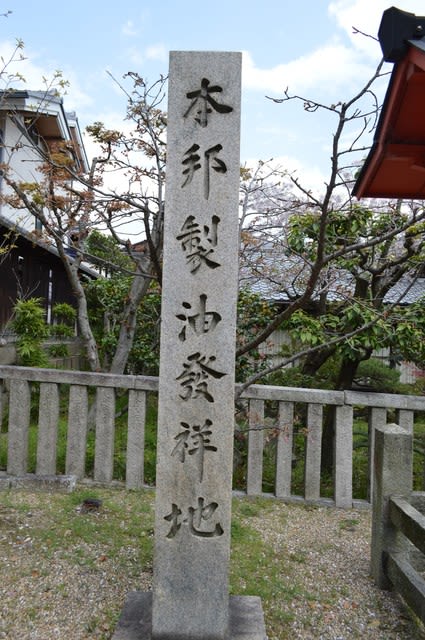

本邦製油発祥地

皇紀二千六百年11月

常夜燈

江戸時代の元禄の文字が見える

狛犬

拝殿

本殿

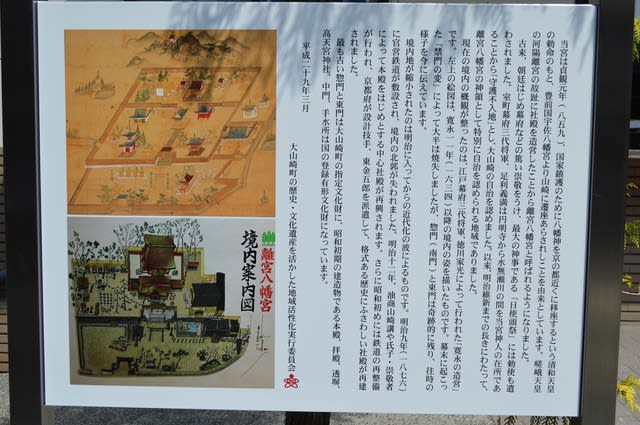

当宮は貞観元年(859)、国家鎮護のために八幡神を京の都近くに移座するという清和天皇の勅命のもと、豊前國宇佐八幡宮より山崎に遷座あらされしことを由来としています。嵯峨天皇の河陽離宮の故址に社殿を造営したことから離宮八幡宮と呼ばれるようになりました。

古来、朝廷はじめ幕府などの篤い崇敬をうけ、最大の神事である「日使頭祭」には勅使も遣わされました。室町幕府三代将軍、足利義満は円明寺から水無瀬川の間を当宮神人の在所であることから「守護不入地」とし、大山崎の自治を認めました。以来、明治維新までの長きにわたって、離宮八幡宮の神領として特別に自治を認められる地域でありました。

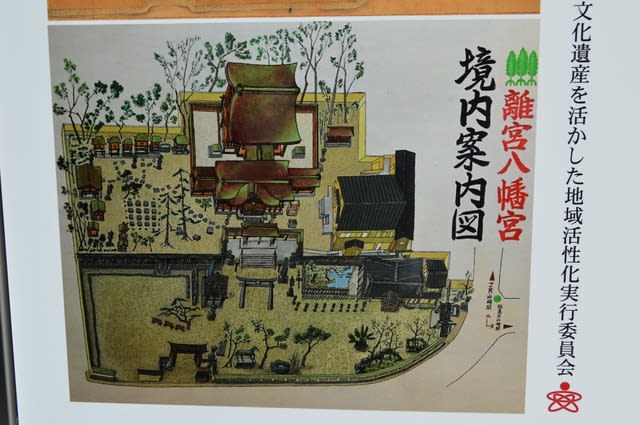

現在の境内の概観が整ったのは、江戸幕府三代将軍、徳川家光によって行われた「寛永の造営」です。左上の絵図はね寛永11年(1634)以降の境内の姿を描いたものです。幕末に起こった「禁門の変」によって大半は焼失しましたが、惣門(南門)と東門は奇跡的に残り、往時の様子を今に伝えています。

境内地が縮小とれたのは明治に入ってからの近代化の波によるものです。明治9年(1876)に官営鉄道が敷設され、境内の北部が失われました。明治12年、油商山崎講や氏子・崇敬者によって本殿をはじめとする中心社殿が再興されます。

さらに昭和初めには鉄道の再整備が行われ、京都府が設計技手、東金五郎を派遣して、格式ある歴史にふさわしい社殿が再建されました。最も古い惣門と東門は大山崎町の指定文化財に、昭和初期の建造物である本殿、拝殿、透塀、高天宮神社、中門、手水所は国の登録有形文化財になっています。

平成29年3月 大山崎町の歴史・文化遺産を活かした地域活性化実行委員会

関連記事 ➔ まとめ006 紀元2600年石碑・献木・奉納額

離宮八幡宮 全体 案内 ➔ まとめ013 離宮八幡宮

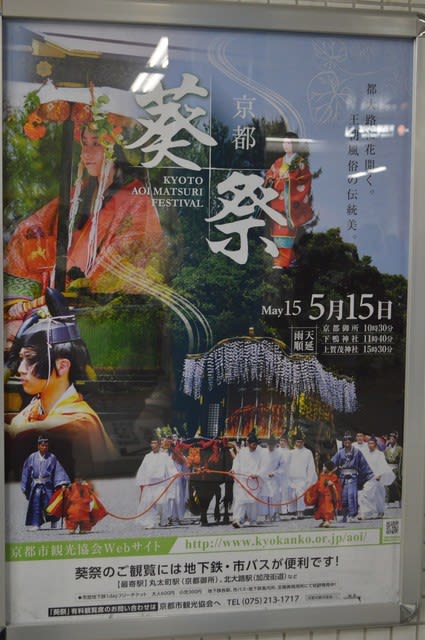

葵祭は例年5月15日実施

平成29年のポスター

関連記事 ➡ まとめ0014 葵祭

ポスター前回の記事 ➡ ポスター0095 寂光院 三宅呉暁筆 枯木野猿図

五七五

パソコンに向かい問診する主治医 /野島

京みょうが

みょうがは日本原産の野菜の一つで、開花前の花(花みょうが)となんか栽培した若い茎(みょうがたけ)が食用とされる。花みょうがは夏の素麺の薬味や吸物に用いられるほか、柴漬けの原料としてなくてはならないものである。