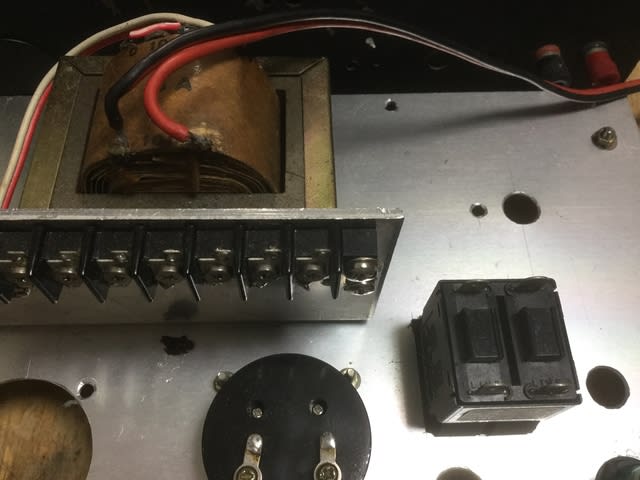

「鉄道模型社」の古いパワーパックです。 同じものを2個持ってますが、これにFA-130をつないで焼いた話はネタにしますが、小型でタップ式なので重宝してます。

リレーのテストをしようとしてつないでみましたが、動作せず。 電流が小さいからです。 そういえば昔の電磁石式のスイッチマシンは12V3A以上のトランスを使ってました。 それも距離によっては12Vでもきつく20Vまであげたものです。

このパワーパックは今の缶モーターの試運転に重宝するので愛用してます。 不幸な終わり方をした鉄道模型社を思いそのお弟子さんたちも引退され、遠く感じるようになりました。