百科事典で「20系固定編成客車」と称してましたが「あさかぜ」で東海道。山陽道を運用するだけなら分割・併合の必要なく「固定編成」の長所が発揮されるものの、末端区間までの需要が少なくなりました。 そして途中で編成を半減するのにナハフ21やナハネフ23が出てきました。 簡易電源車のマヤ20まで出てきて、それならば20系の欠点を補うのに12系客車を元に14系座席車が出てくることになります。

この時代までなると国鉄も新幹線開通からの赤字経営を意識し20系客車のように床下にクーラーを積んだコストのかかることができず電車気動車と共用のクーラーを使うなどコストダウンで20系の優美な外観は継承されなくなりました。 「東京のええ車輛」でした。

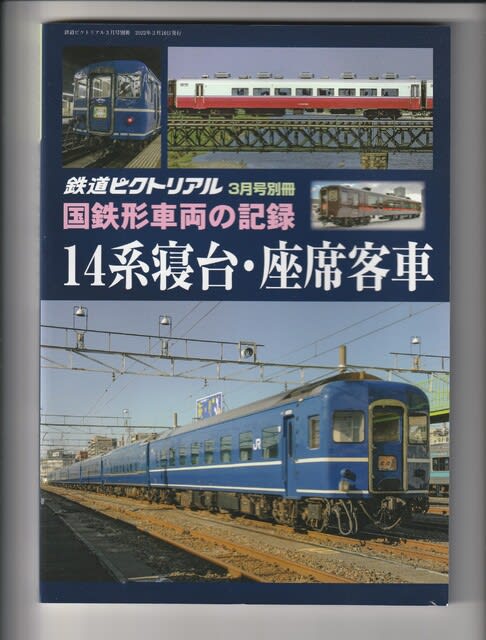

20系の欠点を補うべく開発されましたが「北陸トンネル事故」でその製造は24系になりました。 当時の鉄道模型趣味のカツミのカタログで「国鉄の、」と但し書きされ14系客車の発売が中止されたとありました。

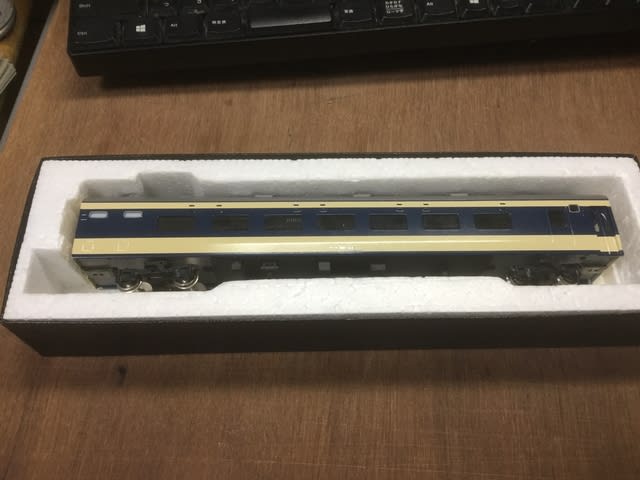

14系で気になるのが座席車との混結です。 スハネフ14の代打でスハフ14が連結されるのは多々ありますが、オハ14を中間に挟んだ編成が「さくら」や「みずほ」で見られました。 67頁に資料がありますが一度だけ見たことがありますがカメラを持ってませんでした、編成をメモしなかったことが悔やまれます。 東京発の14系の列車は3本ありましたがもう1本は「出雲」、相方の「紀伊」は廃止されてました。

最後に14系寝台に乗ったのが「北陸」でした。 古い思い出と共に楽しめます。 今月も終わり、2月は短いです。