今年も5月3日・4日の博多どんたく港まつり当日は、博多カレンダー委員の腕章をつけて、どんたくの起源である「国選択無形民俗文化財・博多松囃子」の記録撮影に動き回りました。

博多カレンダーは博多総鎮守・櫛田神社と博多祇園山笠振興会、そして博多松囃子振興会が毎年制作している博多の公式カレンダー。もともと領主藩主への新年祝賀行事として始まったという博多松囃子、ご縁あって2007年から毎年記録撮影を担当しています。

戦時下の昭和14年以降中止となっていた博多松囃子、戦後いち早く復興祭・博多どんたくとして復活し、昭和24年に現在の5月3日・4日開催となっています。

博多松囃子は三福神(福神流・恵比須流・大黒流)と稚児(東流と西流)が2年ごとに入れ替わり当番)で構成され、今年から2年は稚児西流が当番です。

昭和41年の町界町名整理までは、稚児は東・西に加えて土居・呉服町の4流で構成されて1年ごとに交代で担当。現在は囃子方が男の子、舞い方が女の子になっていますが、昭和30年代までは稚児舞いも男の子が担当していました。

5月3日は櫛田神社本殿で稚児西流の舞いが奉納されたのちに出発して博多部を練り歩き祝います。8時30分からの奉納舞いの前、7時30分には博多町割の恩人である豊臣秀吉を祀った豊国神社(奈良屋町)で舞いが披露されました。

櫛田神社を出発した三福神は土居筋を明治通りまで下り、川端商店街を一気に南下してキャナルシティ博多や博多駅方面へ向かいます。

例年だと三福神に着いて歩き博多駅前を巡るんですが、今年はキャナルまで撮影してから博多座など博多部の稚児舞いを撮影しに行きました。

稚児は4班に分かれて訪問先を巡ります。屋内で舞いが行われることが大半なので、カレンダー掲載写真用の絵になるシーンは少なく、いくつか撮影したのちに東長寺の三福神訪問の撮影に戻りました。

午前中最後は綱敷天神(綱場町)での稚児舞を撮影して終了。

朝から張り切りすぎて午前中だけで2万歩近く、案の定、午後のパレード途中で脚がツリました(笑)。今年は3年ぶりに3日の好天予想で、どんたく広場沿道の観客が多すぎて移動しながらの撮影を断念。撮影1000カットを超えて電池切れもあり、カメラのバッテリー&SDカードの予備を忘れていたことに気付き途中で無念の離脱となりました。

しかし、自宅へ帰り着いた途端にどしゃ降りの雨…運がいいのか悪いのか。やはり三福神と稚児の双方を、時間見計らって行ったり来たりはけっこうキツいですね。午前中の晴天下での撮影カットは納得いくものが結構撮影できました。

博多松囃子は早ければ今秋にも国の重要無形文化財に昇格するようで(一昨年から継続調査中)、記録すべき事象としての役割の一端を担うことが嬉しくもあります。

新刊Vol,21「にしてつ電車の四季」Vol.22「西鉄8000形」フォトブックシリーズ全22冊

にしてつWebミュージアム(企画構成を担当)

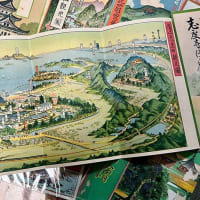

アーカイブ画像ライブラリー(アンティーク絵葉書に観る懐かしの風景・町並みアーカイブス)

KBC「栄光の西鉄ライオンズ」DVD紹介の特設ページ(企画構成・台本・監修を担当)

※掲載している文章・写真画像の無断転載・使用はご遠慮ください。