2016年2月21日 八丁堰

2025年2月22日

八丁堰は千葉県鴨川市宮山の二級河川加茂川水系逆川にある灌漑目的のアースフィルダムです。

加茂川中上流沿岸の長狭地区はマグネシウムとカリウムに恵まれた蛇紋岩質粘土土壌が広がり、古くから『長狭米』と称する良質のコメの産地として知られてきました。

しかし水利に乏しいため昭和以前は小河川や天水を頼りにした不安定な営農を余儀なくされていました。

房総地域では昭和に入り干ばつが頻発する一方、昭和恐慌による失業者が増大し農業水利事業と失業対策を兼ねて各所でため池築造機運が高まります。

こうした動きを受け、長狭地区のうち加茂川右岸逆川沿岸地区でも吉尾村耕地整理組合が結成されるとともに1931年(昭和6年)にため池築造が着手され1933年(昭和8年)に八丁堰が完成しました。

現在は耕地整理組合を改組した長狭中央土地改良区が管理を行い、約120ヘクタールの水田の水源となっています。

ダム便覧では河川名が加茂川水系板屋川となっていますが、正しくは加茂川水系逆川となります。

八丁堰には2016年(平成28年)2月に初訪しましたが、池構内は関係者以外立入り禁止のため右岸を通る国道410号線からの見学に留まりました。

2025年(令和7年)2月に懇意にしている安房中央土地改良区の小橋事務局長の計らいで、管理する長狭中央土地改良区の鈴木理事長同行での立入り禁止エリアも含めた見学が叶いました。

掲載写真にはそれぞれ撮影日時を記載しています。

池の右岸を国道410号線が通りアプローチは容易ですが、池の入口にはロープが張られ『関係者以外立入禁止』の警告板が設置されています。

(2025年2月22日)

天端と下流面。

堤高18メートル、堤頂長80メートルの小ぶりな溜池ですが、下流面はきれいに草が刈られ今も貴重な水源であることが伺えます。

(2016年2月21日)

上流面

堤体中央に斜樋が見え斜樋の左右のみコンクリートで護岸されています。

(2016年2月21日)

斜樋をズームアップ

房総らしく貯水池は濁水。

(2016年2月21日)

ここからは2025年(令和7年)2月の写真となります。

右岸に建つ竣工記念碑

当時の吉尾村耕地整理組合の事業で

起工昭和六年(1931年)

竣工昭和八年(1933年)

完成時の貯水量は八拾参萬八千弐百石(約15万2000立米)

と刻されています。

理事長談では完成当時は周辺では最大の溜池だったそうです。

(2025年2月22日)

まずは池下へ

調圧水槽や仕切弁があり灌漑用水はここから埋設パイプを通じ受益農地に補給されます。

(2025年2月22日)

余水は水槽から溢れる仕組みで写真の水路で逆川へ放流されます。

実は逆川から直接取水する農家もあり厳密には余水とは言えません。

(2025年2月22日)

天端に戻ります。

総貯水容量15万1000立米、上記のように完成当初は周辺最大の溜池だったそうです。

八丁堰は毎年かんがい期終了後にいったん水を落とすのですが、今年は冬場の降水がほとんどなくかんがい期を控えて未だ貯留ができていません。

池の中にはかつての流路がそのまま残り、逆川はここで蛇行を繰り返していたのがわかります。

(2025年2月22日)

貯水池右岸と島の間の切通は池築造以前の道路の痕跡。

(2025年2月22日)

取水設備は斜樋でシャフトは5本。

右端は空気孔。

(2025年2月22日)

斜樋末端右手のバルブは土砂吐ゲート

左手は底部取水ゲート。

(2025年2月22日)

上流面

斜樋の両側のみコンクリートで護岸されています。

(2025年2月22日)

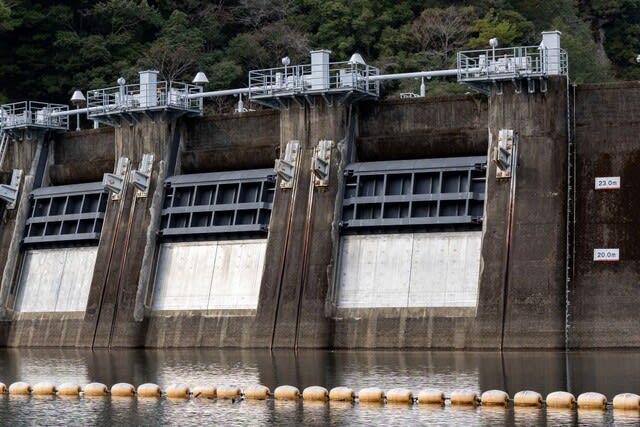

左岸の越流式余水吐。

立入り禁止のためこれまで実態のわからなかった余水吐です。

(2025年2月22日)

越流した水は扶壁で仕切られた4つの流入口から余水吐隧道を流下します。

(2025年2月22日)

流入口は扇形で奥に行くほど狭まります。

まさかこんな余水吐が隠れていようとは!!

(2025年2月22日)

右岸上流から遠望。

(2025年2月22日)

見学を快諾していただいた長狭中央土地改良区の鈴木理事長、および取り次いでいただいた安房中央土地改良区の小橋事務局長には心より御礼申し上げます。

かんがい期まで約一か月、いまだ全く貯留できないという厳しい状況ですが、早急にまとまった降雨のあることを心より祈念いたします。

0653 八丁堰(0237)

ため池データベース 122230015

千葉県鴨川市宮山

加茂川水系逆川

A

E

18メートル

80メートル

151千㎥/151千㎥

長狭中央土地改良区

1933年