2022年10月24日 湯の沢ダム

湯の沢ダムは秋田県能代市二ツ井町飛根の一級河川米代川水系湯の沢川にある灌漑目的のアースフィルダムです。

ダム便覧には土地改良区の事業により1957年(昭和32年)に竣工とあり、農水省や県の補助を受けた団体営事業で建設されたものと思われます。

管理は二ツ井町富根土地改良区が行い、米代川南岸の飛根地区の水田に灌漑用水を供給しています。

湯の沢という河川名から当然温泉の湧出をイメージしますが、周辺には温泉はないようです。

また秋田県内には横手市に同名の湯の沢溜池がありますが、こちらはダム、あちらは溜池として区別されています。

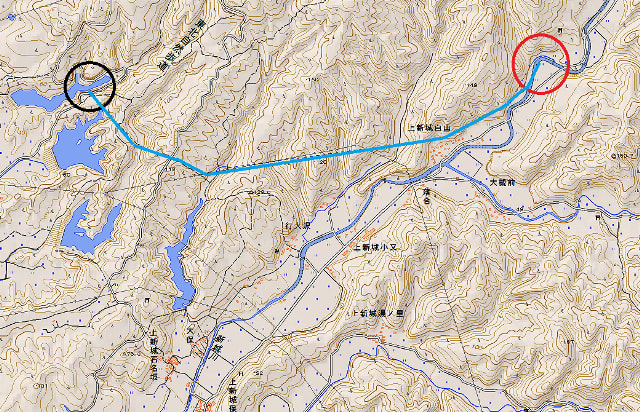

能代市二ツ井町飛根新富根で国道7号を南に折れ、市道を1.5キロ進むと湯の沢ダムに到着します。

道路はダムの左岸を通ります。

天端には轍がありますが対岸で行き止まり、上流側には鉄線の柵が設けられています。

上流面はコンクリートで護岸。

よく見ると堤体の手前側に亀裂が入っています。

今年8月の令和4年8月豪雨で被災したようで、そのためか?池の水も抜かれています。

右下は多孔式の取水設備。

取水設備末端の土砂吐で土地改良区の職員さんがなにやらチェック中。

洪水吐や土砂吐回りにも土嚢が積まれ、豪雨災害の爪痕が残ります。

水が抜かれた貯水池。

総貯水容量20万立米の小さな溜池ですが、受益農家にとっては貴重な水源です。

右岸から下流面。

右岸から上流面

対岸に伸びているのが取水設備。

右岸の越流式洪水吐。

コンクリート壁に切れ込みが入った簡易な洪水吐。

8月豪雨の際には越流したようで、流木が何本か残っています。

次にダム下に下りてみます。

堤高17.2メートル、堤頂長90メートルの堤体は草が刈られよく整備されています。

写真右手の底樋管からは勢いよく水が流れていますが、これは池の水が抜かれ流入量をそのまま放流しているためです。

右岸に越流式洪水吐があり堤体に沿って導流部が流下します。

非常に細い導流部で写真ではわかりづらいかも?

ダム下で取水設備からの水路と洪水吐からの導水路が合流します。

てっきり灌漑期が終わり水が抜かれたものと思っていましたが、そうではなさそう。

堤体の亀裂からは地下水も漏れ出しており、早期の改修が望まれます。

3390 湯の沢ダム(1906)

200千㎥/200千㎥

二ツ井町富根土地改良区

1957年