2024年3月19日 一庫ダム 内部見学

3月中旬より奈良の実家に帰省することになり、その機を利用して一般の立入りが制限されている西宮市上下水道局が管理する丸山ダム見学許可を頂きました。

一方、丸山ダムが給水する西宮市北部の水道水の大半は兵庫県営水道からの受水となっており、その水源となっている水資源機構の一庫ダムも併せて訪問することにしました。

その際、一庫ダムのHPを見てみると、事前予約で職員ガイドによる内部見学ができることを知りました。

結果的に3月19日午前に丸山ダム及び浄水場、午後に一庫ダムをそれぞれ職員様同行で見学するという贅沢な一日となりました。

ここでは一庫ダム内部見学の詳細についてご紹介してゆきたいと思います。

一庫ダムの概要については『一庫ダム』の項を、丸山ダム・丸山浄水場に見学につていは『丸山ダム・丸山浄水場見学』の項をご覧ください。

内部見学前日に時間の余裕があったので、あらかじめ一庫ダムを見て回りました。

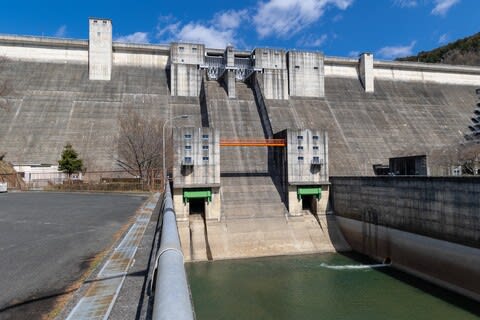

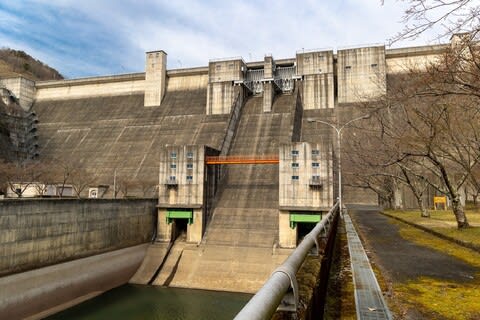

右岸ダム下から

洪水吐としてクレストラジアルゲート2門とコンジット高圧ラジアルゲート2門を装備

洪水吐としてクレストラジアルゲート2門とコンジット高圧ラジアルゲート2門を装備

コンジットのゲートハウスは昭和50年代のダムらしく前面に張り出しています。

右岸ダムサイトに管理事務所があります。

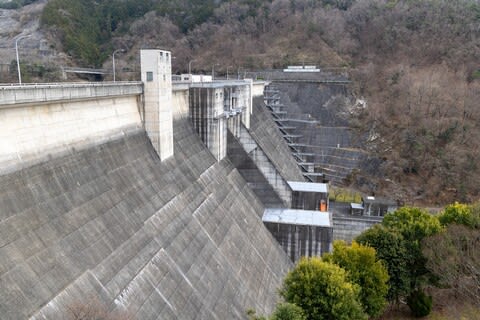

ゲートをズームアップ

左から選択取水設備

クレストゲートを挟んでコンジットの予備ゲートが並びます。

艇庫とインクライン

艇庫屋上は展望台になっています。

アングルを変えて

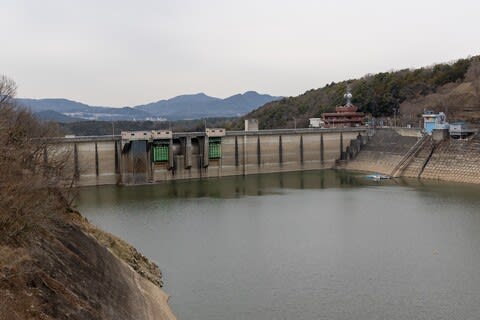

右岸からの上流面。

ダム湖上流から。

秋以降の少雨で今期の一庫ダムは記録的な渇水となっており、やや回復したとはいえいまだ貯水率40%前後。

管理事務所の駐車場に車を止めます。

約束の午後2時から見学がスタート。

管理事務所裏手から。

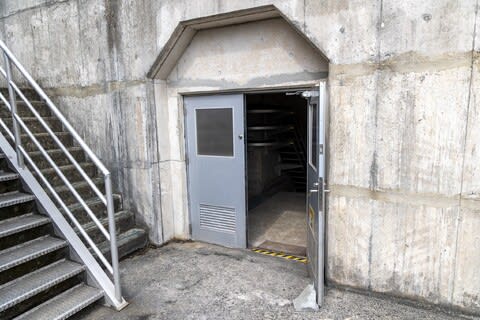

管理事務所わきから監査廊に入ります。

完成当時の航空写真

ダム建設とは別に周辺では大規模な宅地開発が進められ、ダムの建設残土は宅地造成に利用されました。

つまり盛土ってこと?

288段の監査廊階段が現れます。

てっきりここを下りるのかと身構えたら、エレベータで降りるとのこと。

ほっとしつつも残念な気も。

エレベーターで下に下ります。

上層から中層の監査廊へ。

地震計。

震度ではなくガルを計測します。

コンジットゲートハウスから洪水吐に架かる管理橋へ。

もとはグレーだったそうですが、赤く塗り替えられ通称『赤橋』。

一庫ダムの名物の一つです。

赤橋からラジアルゲートを見上げます。

こちらは減勢工と副ダム。

ゲートハウスに入ります。

意外と広々

右手は高圧ラジアルゲートの油圧シリンダー。

左手斜めに横たわるのは主にフラッシュ放流を行う利水補助バルブ。

一庫ダム名物のクロス放流はこれを使います。

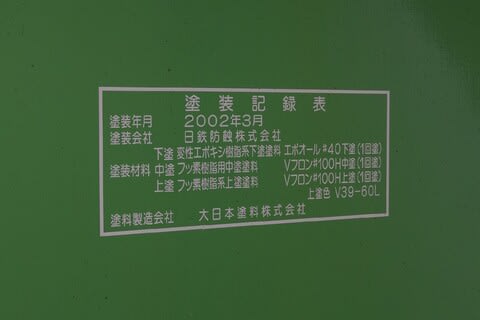

ゲートは鮮やかなグリーン。

2002年(平成14年)の塗装の際に、当時の担当者が独断でこの色に塗り替え上司に大目玉を食らったとか?

ゲート操作は管理棟で行いますが、万一に備えゲートハウスにも操作機器が置かれています。

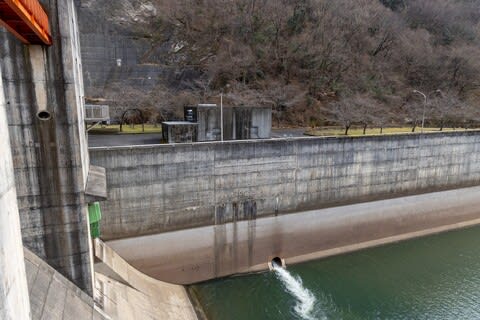

正面の主管ゲートから放流中。

赤橋の下の穴が利水補助バルブで主としてフラッシュ放流の際に利用します。

左右同時に放流するのが一庫名物クロス放流です。

放流管とコンジットゲートのプレート

ともに今はなき田原製作所製。

常用洪水吐の説明版。

階段を下りゲートを間近で見学。

こちらも鮮やかなグリーン。

壁には吊り金具(吊りピース)

ゲートを分解整備(修理)する際に、分解した重量物の部品等をこれを起点に吊り建物内を移動させるために使用します。

これは過去の整備で設置した吊り金具で今後の整備作業等でも使用する可能性があるので残されています。

ゲートを分解整備(修理)する際に、分解した重量物の部品等をこれを起点に吊り建物内を移動させるために使用します。

これは過去の整備で設置した吊り金具で今後の整備作業等でも使用する可能性があるので残されています。

塗装記録

グリーン犬られたのは2002年(平成14年)

この時の担当者が独断でこの色にしたんですね。

エレベーターで最下層の監査廊に向かいます。

288段の階段を下から見上げます。

階段途中に転落防止用の黄色い柵が何か所も設置されています。

漏水計

上層や中層に比べるとコンクリートもさすがに湿った感じ。

排水ピット

一定以上の漏水が溜まるとここから排出されます。

監査廊ではおなじみ、プラムライン。

こちらは主管の予備ゲート。

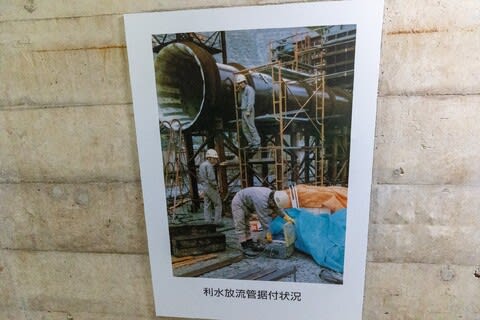

放流管。

放流管据え付け工事の写真。

分岐管バルブ。

主管・分岐管はすべて酒井鉄工所製。

穴の向こうで主管から放流中。

水量が多いときは主管、少ないときは分岐管を使います。

ドアを開けると左岸ダム下に飛び出しました。

ここは立入禁止エリア、内部見学ならではの眺め。

さらに引いて。

副ダムには2基のゲートがついています。

副ダム堤頂には空気管が設けられています。

減勢池内の水位が増した際に水中でのゲートの開閉をスムーズにするための空気管です。

副ダムゲートの操作機器。

これにて約1時間半の見学は終了。

貸し切り状態で中身の濃い内部見学を堪能しました。

水資源機構一庫ダム管理所および丁寧に案内していただいた若い職員さんには厚く御礼申し上げます。

なお、一庫ダムでは事前予約により個人一人からの内部見学が可能です。

詳細は管理所ホームページをご覧ください。