2015年12月18日 竜神ダム

竜神ダムは左岸が茨城県常陸太田市下高倉町、右岸が同市天下野町の一級河川久慈川水系山田川右支流竜神川にある茨城県土木部所管の重力式コンクリートダムで、建設省の補助を受けた補助多目的ダムとして1978年(昭和53年)に竣工しました。

洪水時最大90立米/秒の洪水をカットし、山田川下流基準地点で80立米/秒の洪水調節を行うほか、河川流量の維持と山田川流域農地への不特定灌漑用水(既得灌漑用水)の補給、太常陸太田市及び日立市への上水供給、常陸太田市への工水供給を目的としています。

ダム上流の竜神峡は紅葉の名所として知られる一方、ダム湖上には本州有数の歩行者用吊橋である竜神大吊橋が架橋され人気の観光スポットとなっています。

左岸下流から

放流設備として非常用洪水吐のクレストラジアルゲート2門、常用洪水吐のオリフィスローラーゲート1門を装備。

赤いゲートととんがり帽子の操作室の組み合わせは、同じ茨城県土木部所管の藤井川ダムの非常用洪水吐によく似ています。

ズームアップ。

天端は徒歩のみ開放

天端を渡った右岸から竜神大吊橋への遊歩道が続いています。

ダム湖の竜神湖(総貯水容量300万立米)の上空100メートルに架かる竜神大吊橋。

右岸から下流面。

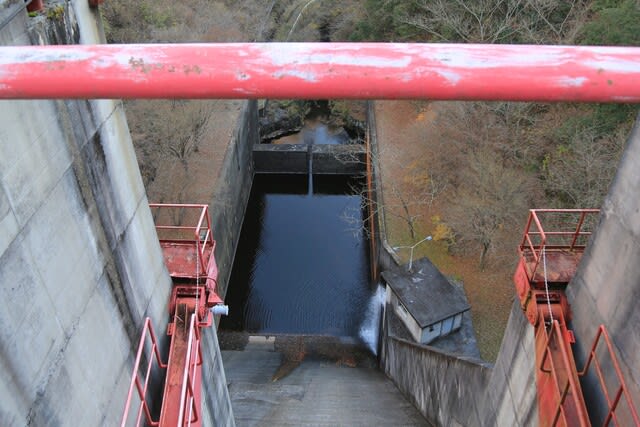

減勢工

副ダムにはスリットが入っています。

放流しているのは利水放流管。

竜神大橋を渡ります

一人310円。

吊り橋から

まるで航空写真のようなアングルでダムを俯瞰できます。

ゲートの右側は選択取水設備。

上流から。

手前に艇庫とインクライン

2門のラジアルゲートの間にオリフィスローラーゲートの上部が水面からわずかに頭を出しています。

(追記)

竜神ダムには洪水調節容量が配分されていますが、治水協定により台風等の襲来に備え事前放流を行うための予備放流容量が配分されました。

竜神ダムには洪水調節容量が配分されていますが、治水協定により台風等の襲来に備え事前放流を行うための予備放流容量が配分されました。

久慈川水系竜神川

FNWI

G

45メートル

90メートル

3000㎥/2700㎥

茨城県土木部

1978年

◎治水協定が締結されたダム