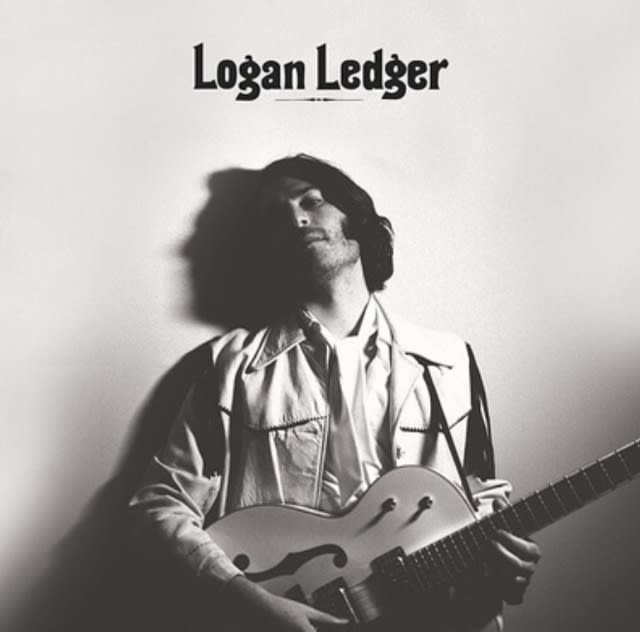

Logan Ledger / Logan Ledger

作品はゆったりとした「Let the Mermaids Flirt With Me」から始まる。アコギを弾き語るローガン・レジャーなる男の歌声に、これから始まるストーリーへといざなわれていく。ジェイ・ベルローズとデニス・クロウチによるまるで緩やかな波のように心地良いリズム。そこにマーク・リボーの甘味なエレキ・ギターとラス・パールのスティール・ギターが交差する。最高だ!

カリフォルニア出身のカントリー・シンガー、ローガン・レジャー のデビュー・アルバム。正直、この人のことはよく知りません。ですがこのデビュー作がすこぶる良い! まずは彼の歌声。若々しく艶やかな響きを持ったそれは、懐かしきカントリーの輝きを纏いながらもどこかダークなトーンを持ち、ほのかな色気を滲ませつつ、孤独で、厭世的で、そしてロマンティックだ。ただただその歌声に包み込まれていきそうになる。そして陰影の深い風景や、何かしらのストーリーすら感じさせるようなバックの演奏、その音響が素晴らしい。それもそのはず、プロデューサーはかのTボーン・バーネット。そしてジェイ・ベルローズ(ds)にデニス・クロウチ(b)という最高のリズム隊。さらに鬼才マーク・リボーのギターが幽玄な響きで彩る。この人達がモダン・ルーツ・ミュージックに果たした役割っていうのはもう説明不要でしょう。例えば、2007年にTボーン・バーネットがプロデュースし、グラミー賞を席巻したロバート・プラント&アリソン・クラウスの「Raising Sand」、このアルバムでバックを務めた主要メンバーがこの人達だった、と言えばそれで十分ですよね。さらに随所で麗らかなペダル・スティール・ギターを奏でるのは、ラス・パール。この人もこれまで数多のアーティストをサポートしてきた名手ですが、近年ではケイシー・マスグレヴスの諸作が知られるところ。

ナッシュビルのハウス・オブ・ブルース・スタジオで録音。全11曲中、9曲がローガン・レジャーの作曲もしくは共作。オープニングの「Let the Mermaids Flirt With Me」や、「The Lights Of San Francisco」、「Tell Me A Lie」など、緩やかなリズムの曲でのドリーミー味わいは至極。軽快なロカビリー調「Starlight」や、Tボーン・バーネット作による「(I’m Gonna Get Over This) Some Day」、サーフなフレーズを交えたマーク・リボーのフリーキーなギターが駆け抜ける「Electric Fantasy」など、アップテンポな曲も良い。翳りのある陰影の濃いアレンジが印象的な「Nobody Knows」も秀逸。唯一のカヴァー「Skip A Rope」は、ヘンソン・カーギルが1968年にカントリーチャートのトップに送り込んだヒット曲。いやはや、最高だ!

聴き始めた当初は、王道なカントリーに聴こえるかもしれない。ですが聴けば聴くほど新鮮な、新しい音楽に聞こえてくる。マーク・リボーとTボーン・バーネットによるエッジーなギターの鳴り、スウィンギーなリズム、浮游するスティール・ギター、そして明暗が表裏一体のように響くローガン・レジャーの歌声。それらが対比し、混ざり合う。

何度でも言おう、最高だ!

作品はゆったりとした「Let the Mermaids Flirt With Me」から始まる。アコギを弾き語るローガン・レジャーなる男の歌声に、これから始まるストーリーへといざなわれていく。ジェイ・ベルローズとデニス・クロウチによるまるで緩やかな波のように心地良いリズム。そこにマーク・リボーの甘味なエレキ・ギターとラス・パールのスティール・ギターが交差する。最高だ!

カリフォルニア出身のカントリー・シンガー、ローガン・レジャー のデビュー・アルバム。正直、この人のことはよく知りません。ですがこのデビュー作がすこぶる良い! まずは彼の歌声。若々しく艶やかな響きを持ったそれは、懐かしきカントリーの輝きを纏いながらもどこかダークなトーンを持ち、ほのかな色気を滲ませつつ、孤独で、厭世的で、そしてロマンティックだ。ただただその歌声に包み込まれていきそうになる。そして陰影の深い風景や、何かしらのストーリーすら感じさせるようなバックの演奏、その音響が素晴らしい。それもそのはず、プロデューサーはかのTボーン・バーネット。そしてジェイ・ベルローズ(ds)にデニス・クロウチ(b)という最高のリズム隊。さらに鬼才マーク・リボーのギターが幽玄な響きで彩る。この人達がモダン・ルーツ・ミュージックに果たした役割っていうのはもう説明不要でしょう。例えば、2007年にTボーン・バーネットがプロデュースし、グラミー賞を席巻したロバート・プラント&アリソン・クラウスの「Raising Sand」、このアルバムでバックを務めた主要メンバーがこの人達だった、と言えばそれで十分ですよね。さらに随所で麗らかなペダル・スティール・ギターを奏でるのは、ラス・パール。この人もこれまで数多のアーティストをサポートしてきた名手ですが、近年ではケイシー・マスグレヴスの諸作が知られるところ。

ナッシュビルのハウス・オブ・ブルース・スタジオで録音。全11曲中、9曲がローガン・レジャーの作曲もしくは共作。オープニングの「Let the Mermaids Flirt With Me」や、「The Lights Of San Francisco」、「Tell Me A Lie」など、緩やかなリズムの曲でのドリーミー味わいは至極。軽快なロカビリー調「Starlight」や、Tボーン・バーネット作による「(I’m Gonna Get Over This) Some Day」、サーフなフレーズを交えたマーク・リボーのフリーキーなギターが駆け抜ける「Electric Fantasy」など、アップテンポな曲も良い。翳りのある陰影の濃いアレンジが印象的な「Nobody Knows」も秀逸。唯一のカヴァー「Skip A Rope」は、ヘンソン・カーギルが1968年にカントリーチャートのトップに送り込んだヒット曲。いやはや、最高だ!

聴き始めた当初は、王道なカントリーに聴こえるかもしれない。ですが聴けば聴くほど新鮮な、新しい音楽に聞こえてくる。マーク・リボーとTボーン・バーネットによるエッジーなギターの鳴り、スウィンギーなリズム、浮游するスティール・ギター、そして明暗が表裏一体のように響くローガン・レジャーの歌声。それらが対比し、混ざり合う。

何度でも言おう、最高だ!