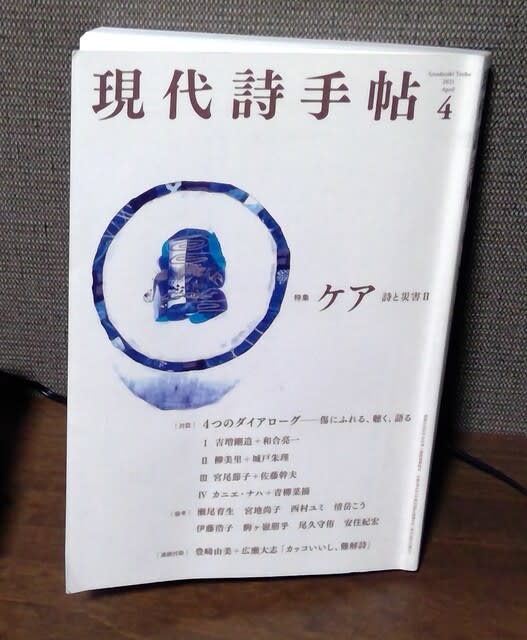

特集は、3月号に続いて、詩と災害、今号はⅡで、ケアと銘打たれる。

今号は特集その他、なかなかに興味深い論考も並んでいる。ずいぶん長くなりそうなので、3回に分けて掲載することにする。

特集の中核は、4つのダイアローグであり、まずは、それを紹介したい。表紙には、この4つの対話へのサブタイトルとして「傷にふれる、聴く、語る」とある。(ただし、目次とそれぞれの対話には、この言葉は付されていない。)

ダイアローグのⅠは、「吉増剛造+和合亮一」、Ⅱは「柳美里+城戸朱理」、Ⅲは「宮尾節子+佐藤幹夫」、Ⅳが「カニエ・ナハ+青柳菜摘」。

しかし、実際の掲載の順番は、表紙や目次とは別で、吉増+和合が、後ろとなっている。また、吉増+和合は、直接の対話であるが、他は、往復書簡の形式である。

掲載順に見ていく。

【ダイアローグⅡ 柳美里+城戸朱理「わたしは既に死なのではないか」】

まず、柳美里+城戸朱理、メール往復書簡(上)となっている。来月号以降に続くのであろうが、この対話は少々詳しく見ていきたい。

第一信の城戸朱里氏のメールから

「…柳美里さんは旅費、宿泊費も自前で、福島の臨時災害放送局、南相馬ひばりFMで、被災者ふたりと柳さんが話し合う「柳美里のふたりとひとり」のパーソナリティをボランティアでされていました。…

そして、柳さんは…二〇一五年四月に、…南相馬に転居されたわけですが、柳さんのお母さんが福島にご縁があったように、私の両親も福島の浜通りの出身なので…不思議なご縁を感じました。」(11ページ)

柳美里氏の第二信では、約六百人の南相馬の人々の話を聴いたことが語られる。

「わたしは、…六年間で約六百人の地元の方のお話を聞きました。

二〇一二年から二〇一八年までは聴くことに自分のすべてをかけていたと言っても過言ではありません。

番組内で必ずするのは、「二〇一一年三月十一日はどこで何をされていましたか?」という質問です。二〇一二年当初は、その日のことは何も語れない、語りたくないという方もいたし、逆に(三十分番組なんですが)二時間以上、相槌も打てないくらいの勢いで話しつづける方もいました。なかには、数日後に長いお手紙が届いて、「あの時はマイクがあったので、思っていることの半分もお話しできませんでした。ゆっくりお話ししたいので一日ください。津波で流された自宅跡地をご案内しながらお話ししたいです」と言うことなので、後日待ち合わせをして、その方の車に同乗して沿岸部に行き、震災前の記憶を辿りながら津波の跡地を歩いたこともありました。」(15ページ)

続けて、〈自分とは他者の乗り物みたいなものだ〉という発見を語る。

「「ふたりとひとり」で「聴く」という仕事をしているうちに「自分」というものの捉え方が変わってきました。「自分」とは、そもそも「他者」の乗り物みたいなものではないか、と――。…確固とした存在だと信じてきた「自分」が、実は両親や弟妹や親戚や学校の教師や同級生などの「他者」が流れ込んで生成されたものなんだ、と気づいた時に、逆に「自分」という囲いが外れたのです。」(15ページ)

第四信、柳美里氏が、震災後に南相馬市小高区に開業したブックカフェ(兼自宅の)「フルハウス」について、

「フルハウスは、旧警戒区域である小高に帰還した住民や(原発事故前一万二八四二人だった居住人口は、一月末現在三七五八人です)、他地域から常磐線に乗って小高産業技術高校に通う約五百人の高校生たちや、双葉郡の帰還困難区域にある自宅に一時帰宅した際に立ち寄る避難者のみなさんの「魂の避難所」であると同時に、うちのふたりのスタッフにとってもようやく生まれた働き場所なのです。」(22ページ)

ここで、「ふたりのスタッフ」とは、柳氏が新たに雇用した「帰還困難区域となった福島県双葉郡大熊町出身の」十九歳の若者とその母親である。

フルハウスにおいて、ラジオの番組で、聴くことに徹するうちに、「言葉を敢えて遅刻させなければならない」ことを発見する。

「SNSの言葉は、余りにも速すぎる。言葉は、突然飛び出すわけではなく、発する前に心の中で動くものがあるはずです。心が動いてから、声となったり、指が動いて文字となるという肉体的なアクションが起きる。言葉にする前に、心に芽生えた感情や思考やイメージに耳を澄ますことが必要なのではないかと思います。言葉を敢えて遅刻させなければならない、と。」(22ページ)

意志によって能動的に行動するのでなく、時々の状況に流されるように生きるというように、生き方が変容してきた。

「二〇一一年三月十一日以降、わたしは自分の意志や欲望に従って行動しているのではなく、その時々の状況や要請や縁に引き寄せられ、むしろ積極的に流されています。…

昨年息子が成人し、もういつ死んでもいい、と自分の死を視界の真ん中に据えるようになったことも大きいです。」(23ページ)

いま、ちょうど國分功一郎氏と熊谷晋一郎氏の『〈責任〉の生成』(新曜社)を読んでいるところだが、そこで議論されている國分氏の『中動態の世界』(医学書院)に通じていくような生き方である。

「わたしは、ほぼ毎日、小高川沿いの桜並木を一時間ほど歩いています。歩いていると、草や木や鳥や虫と挨拶を交わすような心持ちになります。それは彼らの生と死を我が身に帯電するという時間でもあります。きれいだな、と美に足を止められることがある。空、雲、山、花、水――。なんてきれいなんだろう、と。美に打たれた瞬間、いつか、この世界から自分が抜き取られることを強く意識します。そして、それは次の瞬間かもしれない。息を一つしたら、大地震が起きて、命を奪われるかもしれない、と。」(23ページ)

このあたり、下でも触れる最近の和合亮一氏の光とか故郷とかの発言とシンクロするところである。

「今回の手紙は「コヘレトの言葉」で終わります」(24ページ)

「コヘレトの言葉」とは、旧約聖書の一部であるという。

「何事にも時があり

天の下の出来事にはすべて定められた時がある。

…

(中略)

…

死ぬ日は生まれた日にまさる。

弔いの家に行くのは

酒宴の家に行くのにまさる。

そこには人皆の終わりがある。」(24ページ)

ここでの再引用は、柳氏の引用から、(中略)の前、三行目から十六行目までをさらに省略している。その十数行は、なおさらに美しい言葉である。

ところで、ここで引用はしなかったが、小説『JR上野駅公園口』は、往復書簡中に当然に触れられている。ぜひ、読んでみたい、と当然に思わされたところである。

【ダイアローグⅢ宮尾節子+佐藤幹夫「円を生み出す弧のことば」】

縁ではなく、円である。また、孤独の孤ではなく、円弧の弧。

宮尾節子氏による第一信は「言えなさ。生きづらさ」、

「さて、佐藤さんはルポの形で『自閉症裁判』をはじめ多くの「障害と司法」に関わる語著書があります。」(26ページ)

「私自身も「せっちゃん変、何言ってるかわからない」とよく言われる子どもでした。…ご著書で「わかる(分かる)」とは「分かち合えること」、自閉症スペクトラムの特徴として「知る」ことはできるが「分かち合えない」、自分(だけ)の知力で「「単独で知る」というやり方で世界や体験をとらえてきた」からとありました。…ただ、たまたま私は障害という表現ではなく、先に詩に出逢った。詩は「わたし(だけ)のことば」で語っても、許される場所でした。」(27ページ)

佐藤幹夫氏は、第四信「無関心とケア(気遣い)とことばの力」で、

「施設しか生きる場所がなかった障害を持つ人たちが、初めて自分たちのことを語り始めたのが七〇年代から八〇年代。そのときの有名なメッセージが、「鳥は空に、魚は海に、人は社会に」というものでした。使い古されたきらいはありますが、このことばには打たれます。もの書きの端くれとして少しでもこのことばの広がりと力強さに近づきたいものだと、ひそかに念願しています。」(32ページ)

ふむ、〈鳥は空に、魚は海に、人は社会に〉か。私も既に、どこかで読んでいる言葉である。

次も佐藤氏、第六信「受け身存在がもつ能動性」、

「私はことばのない(話さない、理解しない)子どもたちと、二十一年間、学校という場所で過ごしてきました。「ことばのない世界」を生きていることの不思議さ、あるいは「自閉症」と呼ばれる子どもたちが見せる、様ざまに不可思議な言動。脳のどこかに不調があるから、という説明は私を満足させませんでした。なぜそうなるのか。どんな世界を生きているのか。覚束ない歩みながら、それを突きとめようとすることが私の日課でした。

一方、教員になって八年目、「飢餓陣営」などという奇妙な名前をつけた小さな雑誌を始めました。」

「飢餓陣営」は、佐藤氏が、吉本隆明の影響下で始めた雑誌とのことであるが、私は、一冊、『飢餓陣営セレクション4 「オープンダイアローグ」は本当に使えるのか』(言視社)を読ませていただいて、このブログに紹介を挙げている。

https://blog.goo.ne.jp/moto-c/e/0101fa64d291aa023e3b9382509213da

【ダイアローグⅣ カニエ・ナハ+青柳菜摘「心を寄せる目」】

第一信「日付を記すということ」で、カニエ・ナハ氏は、和合亮一氏の

「十年前、被災した当時避難区域の小学生だった、故郷を離れることを余儀なくされた五人の子どもたちの「言葉にできない思いを言葉にする授業を七年前から継続してやってこられ」(38ページ)

たことについて、また

「十年前、二〇一一年三月十六日の夜、和合さんの、あとで「詩の礫」と名付けられる一連のツイートの一番最初のものたちを、リアルタイムでツイートしていった夜のことを覚えています。」(39ページ)

と、記す。

第四信「心を寄せる目」で青柳菜摘氏は、

「震災が起こってすぐ、大学で二学年上の二人が被災地へ駆けつけました。瀬尾夏美さんと小森はるかさんです。二人は真っ先に現地へ駆けつけ、被災地で見たこと聞いたことをブログに記録し、都内に帰ってきたら報告会をし、ボランティアをしながらその土地に暮らし、仕事をし、拠点を営み、十年経った今も至高を更新しながら作品制作をしています。地元住民の方々の声を聞き、紡がれた繊細な言葉を真正面から引き受けて鮮明な映像に書き留める姿は、私の目に力強く映りました。」(46ページ)

大学とは、東京芸術大学であり、瀬尾さんと小森さんが駆けつけた被災地とは、岩手県陸前高田市である。先月号の3月号に、瀬尾夏美さんが「わたしの家」という詩を寄せていることは、このブログで紹介している。実は、瀬尾+小森が陸前高田で開催した哲学カフェに、何度か私もお邪魔している。おふたりの哲学カフェは、まさに被災地に「心を寄せる目」で眼ざす営為であり、「傷にふれる、聴く、語る」営為であったといえる。

【ダイアローグⅠ、吉増剛造と和合亮一による「未来から差す光 石巻での対話」】

この対話が、順番としては、4つ目に置かれていながら、ナンバーⅠと打たれているというところに、編集部のなんらかの意図はあるものだろう。重視されている、ということにはなるはずである。

対談の前に、聴き手であった河北新報生活文化部副部長・宮田建氏が下記のように記す。

「悲しみ、怒り、絶望、そして、希望――。目に見えない心の揺らぎに詩はどのように形を与えられるのか。未曾有の大災害をどう捉えるのか。現代詩の旗手が震災を挟んだ過去と未来をつなぐ視座を語り合った。」(50ページ)

吉増剛造氏は未来から差す光に触れるように話を聞きたいと語り始める。

「いま和合さんと一緒に石巻にいますのですが、いまから、これから、過去からばかりでなくて、未来から差してくるような光にも、少しふれるようにして、お話をうかがわせていただきたいと思います。わたくしは、岩手、宮城、福島に、友だちはたくさんいますけれども、骨肉が近いような感じではなくて、つねに恐る恐る忍び寄って、皆さんの土地に来させていただいています。なるべく姿の見えない旅人のようにして、とくにここ石巻の鮎川地区に「詩人の家」をこしらえていただいて、ひと夏を過ごすという経験をいたしました。」(51ページ)

吉増氏は、恐る恐る忍び寄り、その振る舞い方は、微妙で、はかない。

「いったい誰が呼んでいるのだろうか、芭蕉さんだったら、片雲の風に誘われて、という言い方をするのでしょうけれども、その誘われ方がじつに微妙で、はかないもので、その微妙さになんとしてでも触りたいと思いました。」(52ページ)

和合亮一氏は、旅人芭蕉の名に反応し、応答する。

「松尾芭蕉の名前が出ましたが、旅人であり、そこに住まう者である、そういう二つの感覚を、東北に暮らして私たちももたなくてはいけないんじゃないか。

具体的に言うと、私たちは、津波でたくさんの方が失われたあと、いまだに此方(こなた)と彼方(かなた)を行き来するような暮らしをしていると思うんです。われわれは、ここに住まう人間でありながらも、つねに亡くなった人に話しかけ呼びかけて、此方と彼方を旅している。そういう意味で、東北の人間がもう一度辿りつく場所は、失われた何かを取り戻すのではなくて、新しく暮らしていくなかで、もっと大きな何かに向きあっていくことじゃないかと思いました。」(53ページ)

そして、新しい(しかし、古い)言葉たちに出会う。再会するというほうが正確かもしれない。

「私は震災後、「ふるさと」「悲しみ」「涙」といった言葉をくり返し書いてきましたが、以前は一度もそういう言葉を書こうと思ったことがない。震災を経験してから、自分も自分なりの煉獄にいるとするならば、そのうえでもう一度「ふるさと」といった言葉を捉えてみたい。ひとつの姿として追いかけていきたいと思っています。」(58ページ)

吉増氏が、精妙な言葉遣いで、和合氏の詩作のこれまでとこれからを励ます。「ふるさと」は、本来「光」に満ちた場所に違いない。

「和合さんの「光」じゃないけれども、あらゆることに出会って、言葉に変えられる機会を待っている、その状態のすぐそばにいる存在のことを仮に詩人といったりするんですね。」(61ページ)

吉増氏は、和合氏がこれから「光」をこそ書くことを、促しているということなのだろう。

なお、今号の後半に、この特集とは別枠のようであるが、吉増氏の旅人たる住まい方について、石巻市出身の安住紀宏氏による報告、「巨魚(イサナ)にかえる Reborn Art Festival―吉増剛造「詩人の家」/「roomキンカザン」」が掲載されている。

※実は、この対談は、2月28日付の河北新報に掲載されたものの詳報である。読み比べてみると紙面の制約から言葉遣いもずいぶん集約されたものになっていた。聴き手であり、編集者である宮田建氏のご労苦が偲ばれるところである。その際に、すでにこのブログに感想めいたものを書いている。こちらはこちらで改めて書いたものだが、結果、引用の箇所は、かなり重なっている。端的に文章の長さの問題ということだが、今回のほうがずいぶんと潤いの深いものになっていることが読み取れる。

吉増剛造・和合亮一対談 言葉の力 東日本大震災10年 河北新報2021.2.28

https://blog.goo.ne.jp/moto-c/e/4d3a761c0d461558dd935b84406cf8e8

※和合亮一氏の、先日4月9日のツイート、水面に森と日の光が映っている写真とともに詩が記されている。

「やあ

悲しみが

やって来て

あれこれと

話しかけてきて」

と始まる二十行の言葉。

私は一読して、ああ、これは美しい、と言葉に出さずに語っていた。

https://mobile.twitter.com/wago2828/status/1380498195596206083

※特集の、この4つのダイアローグ以外の部分は、続けて、別に記すこととする。

※その2へ続く

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます