このところ(7月に入って)

色々バタバタしていて(北海道も行ったりして)

なかなかお山に行けてませんでしたが

3連休を山行きにと思っておりましたが

急ぎのお仕事が入って3連休とはできずそれでも

無理やり連休にして

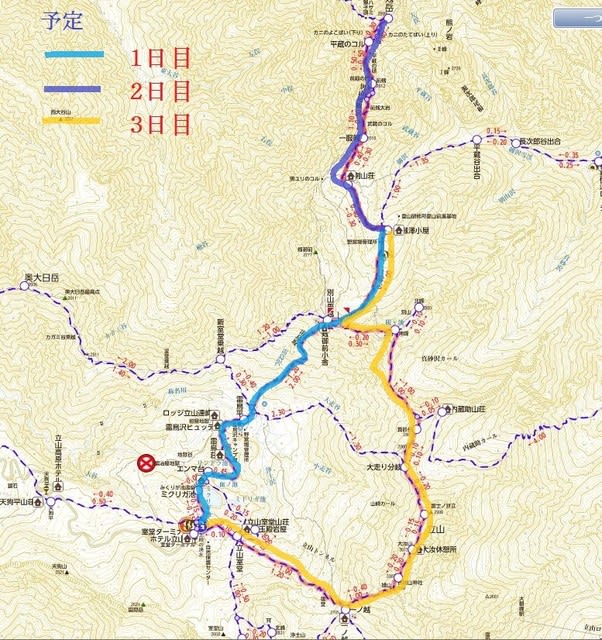

7月15日(日曜日)、16日(海の日)と

岐阜県の単独峰としては最高峰の

笠ヶ岳に行って参りました。

先に書いてしまいますが

今までの登山で一番疲れ 途中で本気で下山しようと思った登山となりました。

7月15日 深夜 自宅を出発。

途中コンビにに寄って名神高速-東海北陸道を経由して

新穂高ロープウェイの登山者用無料駐車場へ。

登山口に一番近い駐車場(P5)は満車。P8、P9と回りましたが一杯で

結局P11にしか空きがなく停めました。

ここから 登山指導センターまで30分(下りでも)かかります。

午前4時20分頃 駐車場を出発。

午前5時

登山指導センター到着

有料駐車待ちの車の列

ここらさらに10分ほどでやっと登山口

しばらくはこんな舗装された道と砂利道が交互に現れるほとんど平坦な道を

約1時間歩きます。

↑あれが目指す笠ヶ岳?

平坦路が終わりいよいよ本格的登りとなる

笠新道 入り口です。

ここに到着したのが午前6時

もう1時間40分くらい歩いています。

そして 下りと平坦路しか歩いていないのに若干内転筋群が(足の付け根から内側の筋肉)

痛い。

若干足に違和感があるもののこの時点ではいつもの様にコースタイムの8割くらいの

時間で登れると思ってました。

ここから笠ヶ岳の山小屋までのコースタイムは 約7時間なので

8掛けの6時間くらいのお昼12時くらいには到着できると思っておりました。

標高1,350m笠新道の入り口からテント場の標高2,800mまで 1,450mの登りが

始まりました。

登るにつれて 右内転筋が痛くなり かばって歩いているので 大腿四頭筋が攣(つ)りはじめます。

中でも太ももの前 大腿直筋と内足広筋がひどいです。

内転筋群が痛いので 右足の膝が上がりません。

まだ標高1,800m辺りで へとへとです。

標高2,000m辺りで もう午前9時です。まだ半分も登ってないのに 3時間。

このペースで行っても あと4時間以上かかります。

なんとか ポイントの杓子平(標高2,400mくらい)まで 行きたいのですが

足が上がりません。

標高2,200m辺りで 午前10時 200m登るのに1時間もかかっています。

あと600mも登らなけれならず 3時間以上かかる計算ですが

もうへとへとでさらにペースが落ちそうです。

この辺りで本気で下山しようかなんとか無理して登るか?

それまで足がもつか・・・・。

泣きそうです。

穂高連峰がきれいに見られますが 余裕あまりありません。

登るのも降りるのも地獄です。(大袈裟ですがその時は本気で思いました)

ゆっくりペースでも 午後2時ころには着けるかも

下っても 下りとはいえ急坂3時間 そこから歩いて

最終 駐車場まではトータル4-5時間 そんなにかかるなら

あと3時間強 登ることに。

結局 杓子平に到着したのが 午前11時 歩きはじめて6時間以上経過しています。

目指す笠ヶ岳はちょっと雲に隠れてます。まだまだ 400M近く登らないと・・・・。

この杓子平から 尾根まで 300Mくらいがまた

痛い足には応える急登で 稜線に出るまでに2時間くらいかかりました。

稜線に出てから アップダウンを繰り返しながら そんなに急な坂はなく

足を引きずりつつ歩きます。

途中雷鳥さんにもまたまた会えました。

またまた メスですね。雛もいましたが 動きが早すぎ撮れませんでした。

ペースが落ちつつも

午後2時30分

やっとテント場に到着。 駐車場から10時間経過してやっと到着。

しばし動けず・・・。

テント場の受付が さらに標高差50m 距離にして400mくらい登らなくてはならず凹みます。

先にテント設営して ザックの無い身軽な状態で 笠ヶ岳小屋へ。

ここでテント泊の受付をして ビールを・・・。

と思いましたが すぐそこに笠ヶ岳山頂が見えるので 足が痛いのに登ります。(アホ)

笠ヶ岳山頂から 槍ヶ岳から穂高連峰 さらに南西 焼岳 乗鞍岳 御岳山方向

笠ヶ岳から西から南方向 白山方面から立山 その手前の水晶岳 双六岳 槍ヶ岳まで

前回の 常念岳は 松本の方から 槍・穂を見ましたが 今回は 飛騨側から眺めます。

ここから降りて再び 笠ヶ岳小屋でやっとビールで乾杯。

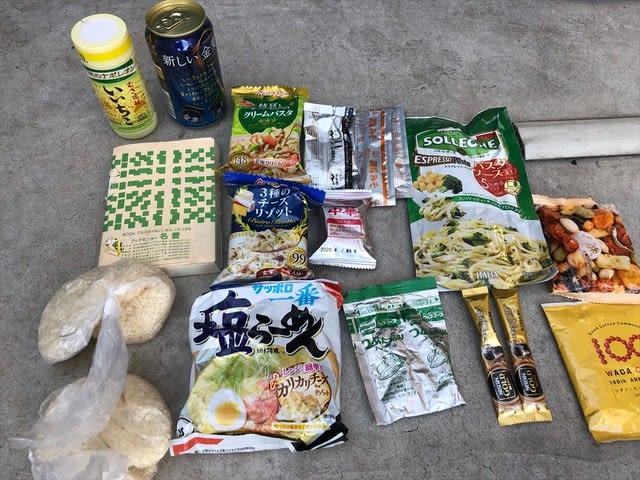

小屋で買ったビールとおつまみ 下界から持って上がった発泡酒。

と槍、穂高の絶景。

テントに戻って夕食。どて煮丼とみそ汁。(みそばっかり)

ビールとおつまみをいただき午後7時ころ就寝。

午前2時ころ起床しましたが

ほぼ新月で月明りもなかったので 満天の星空を堪能しました。

目の悪い私でも天の川がくっきり。素晴らしい。

あきらめず登って良かった。(写真撮影試みましたが大失敗で画像なし。残念)

翌日は笠ヶ岳山頂からご来光をとも登る前は考えてましたが

登りに なんと駐車場から11時間も歩いたので 下りとはいえ

時間がかかるといけないので 夜明け前にテント撤収。下山開始。

槍ヶ岳後方からお陽様がのぼってきます。

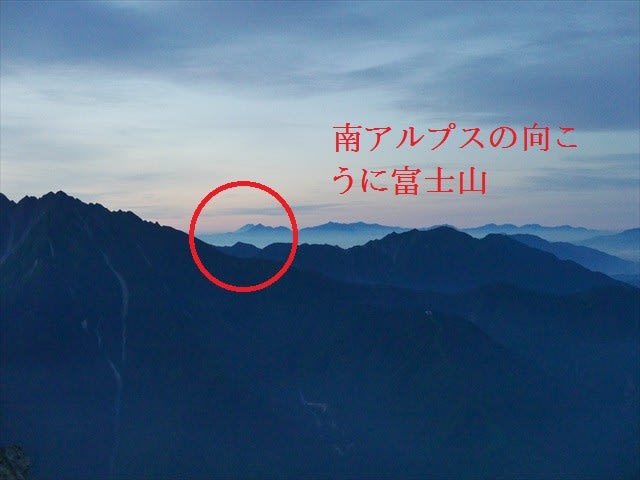

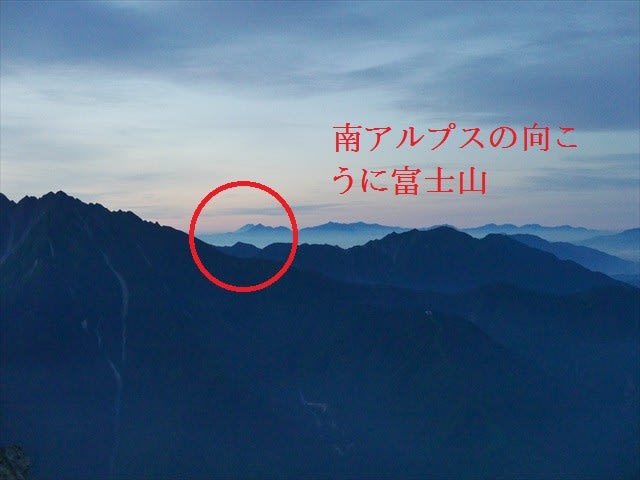

焼岳、南アルプス方面。

御岳、乗鞍方面。墨絵みたいできれい。

いよいよ日の出。

遠くに富士山。

富士山とか槍ヶ岳、剱岳はいつも探しちゃう山です。

下りも前半は多少余裕あり 花を撮る余裕もありました。・・・・が。

花の名前はさっぱりわかりません。

下りでも昨日からの内転筋は痛く 大腿四頭筋も 攣ってきました。

標高2300mからほぼ平らになる笠新道入り口の標高1350mまでは

30分歩いたら休憩 1時間ごとに10分以上休憩。

最後の方は100歩下ったら立ち止まって休憩。

へとへとになりながら笠新道入り口にたどりつきました。午前10時すぎ

ここからはほぼ平坦ですが 指導センターまで1時間 歩き

そこからは 駐車場まで40分以上の登り。

この2時間近くが さらにきつかった。です。

やっと車にたどり着いたときは ほっとしました。

帰り道は ひがくの湯で温泉とお昼ごはん。

ノンアルコールですが ジョキで来ると ビールと勘違いしてしまいます。

お店の方に本当にノンアルか確かめちゃいました。

飛騨牛の焼肉定食もそそられましたがちょっとお高いのと

出てくるのに時間がかかりそうだったので

飛騨牛カレーをいただきました。

この後は一路自宅へ

午後4時ころ無事帰宅。

車降りたら名古屋は暑い・・・。倒れそうでした。

おしまい。