奈良散策 第531弾

今日の午前中に奈良県立民俗博物館に行きました。大和郡山の金魚について調べているので、以前、使われていた器具の写真を撮ろうと思って。ついでに、大和民俗公園もぐるっと回ったので、そのときに撮った写真も載せます。暑かったからか、駐車場もがらがら、公園も空いていました。

今頃の季節、花も咲いていないし、鳥もいないしと思って歩いていたら、小さなヒマワリが咲いていたので写しました。

ひょうたん池に咲いていたスイレンです。ギンヤンマが飛んでいたのですが、止まらないので諦めました。

芝生広場も人の姿が見えません。この真ん中の道を歩きました。

アブラゼミが止まっていました。

ツクツクボウシの鳴き声がしたので、撮ろうと思ったのですが、なかなか見つかりません。ふと見ると、雌が止まっていました。

里中池の周囲に咲いているサルスベリです。

池には珍しくタイワンウチワヤンマがいました。

これはコブシです。

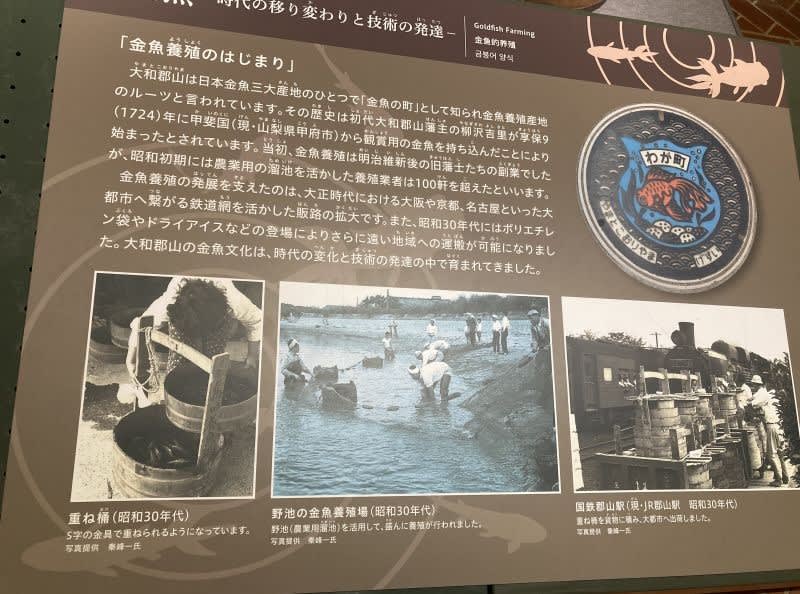

ついでに民俗博物館で撮った写真も載せておきます。これはスマホで撮ったものです。

以前、行ったときに金魚養殖のための用具の展示があったのは知っていたのですが、今、まとめている「大和郡山だより 金魚篇」に使おうと思って写真を撮りに来ました。

これは重ね桶。この中に金魚を入れて、遠くまで運んだようです。昭和30年代まで使われていました。上の汽車の写真に載っています。

昭和30年代になると木の桶から、ブリキに変わったようです。

金魚をすくうときに使った網のようです。今では使われていないのか、見たことがありません。向こう側にある竹簀(たけす)は今でも池で金魚を追い込むときに使われています。

最後は金魚の稚魚を選別するときに使った道具のようです。実は、置いてあったのはこれだけで、あまりに少ないのでちょっとがっかりでした。昔、ため池でミジンコを取るのに使った網が置いていないかと思って期待していたのですが。「赤子すくい」といって、20年くらい前までは行われていて、大和郡山の風物詩になっていました。その時の網が長さ5~6mもある大きなものだったようです。