奈良散策 第221弾

9月18日の夕方は家族と一緒に新木山古墳と養魚池周辺を歩いてみました。

空き地に生えているアシだか、ツルヨシだかに穂が伸びていました。この両者、地下茎を見ないと区別ができないだろうと思っていたら、「野に咲く花」によると、小穂第1包頴の長さや、茎の節の開出毛の有無によっても区別ができるようです。今度、調べてみます。(追記2021/11/14:ここのではないのですが、別のところに生えている個体を調べてみました。ヨシだったので、ここのも同じだと思われます)

養魚池に藻がいっぱい生えているのですが、それを食べにカルガモが集団で来ていました。

これはシオンかな。

白っぽいヒガンバナが咲いていました。

これはアメジストセージというのかな。

ツマグロヒョウモンがこちらをにらんでいます。

これはニホントカゲ。

この花はオオカナダモかな。

こんもりとしているのが新木山古墳。

その近くにある浄土宗の萬福寺。

その入り口からネコが出てきました。鈴をつけているので飼い猫のようです。尻尾を上げているので、やはり甘えているのかな。

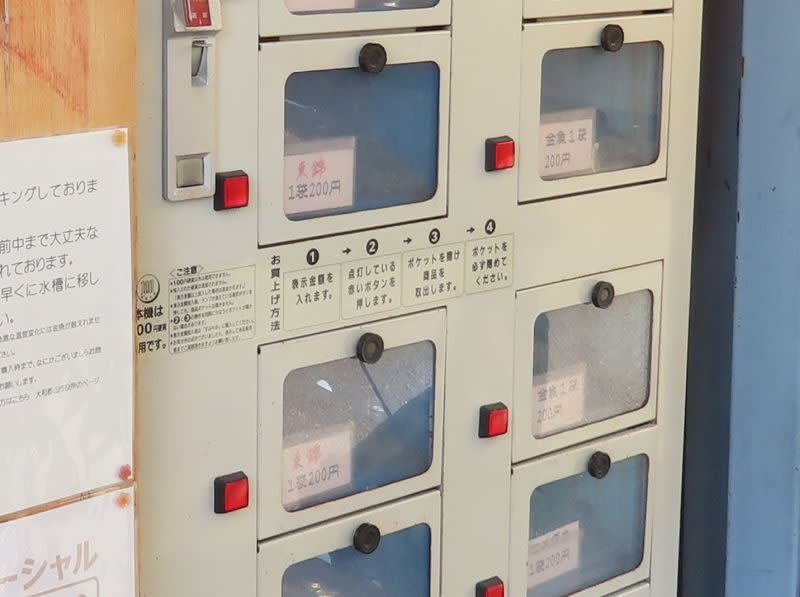

ここから養魚池の傍にある金魚屋さんへ。金魚の自動販売機がありました。

そして、こちらで金魚を売っているようです。

帰りに通った新城神社です。草ぼうぼうでした。

ヒシが花を咲かせ始めていました。

これはたぶん、シシトウ。

そして、最後は植えておられる方から黒豆だと教えてもらいました。

雑談)今日は雨だったので、家で作業をしました。一つは「新型コロナウイルス(SARS-CoV-2)に関する雑記」という雑文の校正と印刷をすること、もう一つは「大和郡山の鳥」という小冊子です。前者は本文32ページで、校正が終わり、とりあえず3部だけ印刷しました。後者は本文80ページでまだ校正中です。こちらも3ー4部印刷しようと思っていますが、どうせ欲しい人もおられないだろうし、それらをいったいどうしたらよいのか、現在、思案中です。