2020年10月20日の続きです。

大妻籠(奥妻籠)にはいりました。

とにかく渓流に沿って坂道にある静かな小規模な宿場でした。

本陣や脇本陣といったものはないですが、妻籠宿と馬籠宿に挟まれ、世間の時代の流れに取り残されたような間宿です。

旅籠 つたむらや(今は民宿として泊まれます)

今度こちらの方に来て泊まるなら、こんな静かな宿場が良いなと思いました。

それも、あれこれ観光するのではなく、渓流でも眺めながら、または釣りなんかしながら、ボーっとしていたいような雰囲気ある宿場かな。

この大妻籠は口コミで外国人に人気があり、逆に日本人の方が少ないそうですよ。

コロナ禍で外国人旅行客の少ない今はチャンスかもしれません。

建物の雰囲気がわかる動画がありましたので載せます。

古い町並 南木曾町大妻籠 長野県

お知らせ「忠犬」?

放し飼いの犬がいる地域なんだそうで、もし見かけても無視してくださいと書かれてました。

有害鳥獣とありますが、熊もかなりでそうな雰囲気ですから大事な忠犬なんですね。

ただ、犬好きな人には「無視」は無理でしょうね。

岩魚の養殖かな?

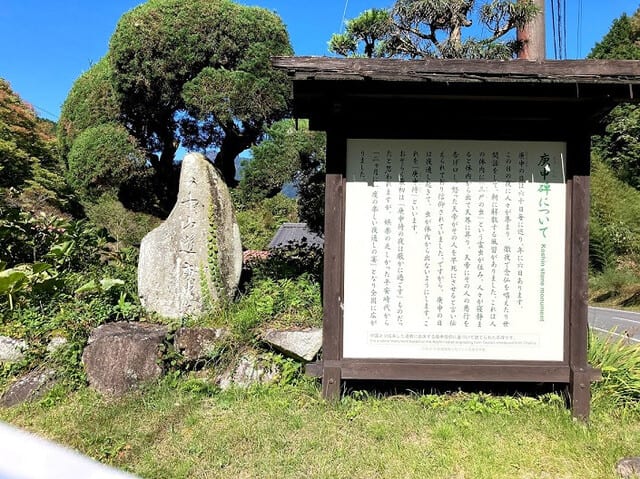

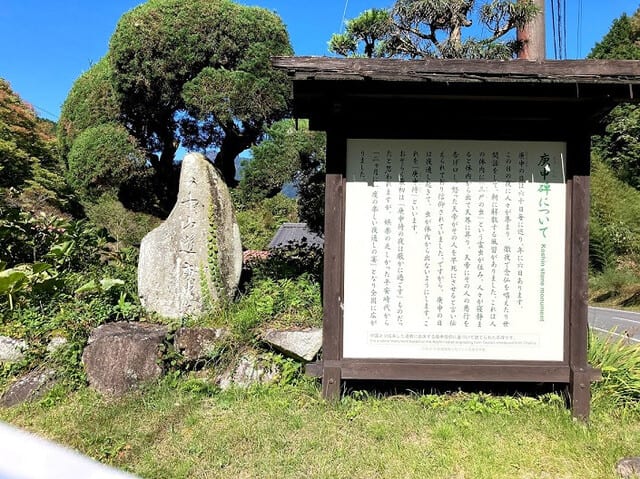

旧中仙道は県道にぶつかるのですが、そこに「中仙道庚申塚」という石碑がありました。

この辺りが大妻籠の一里塚のようであり、ガイドブックには「県道側に西塚を残している」とあるのですが、そのようなものは見当たりませんでした。

庚申塚のそばにある民宿「こおしんづか」

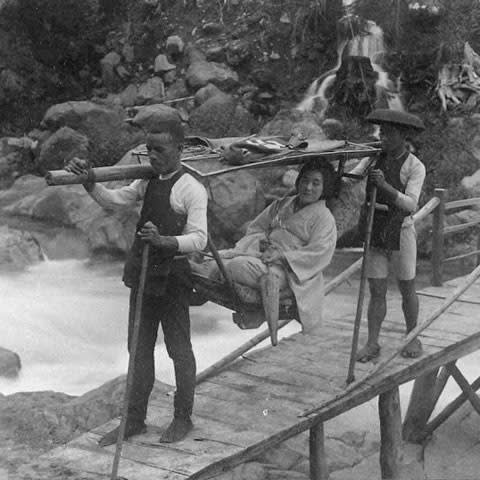

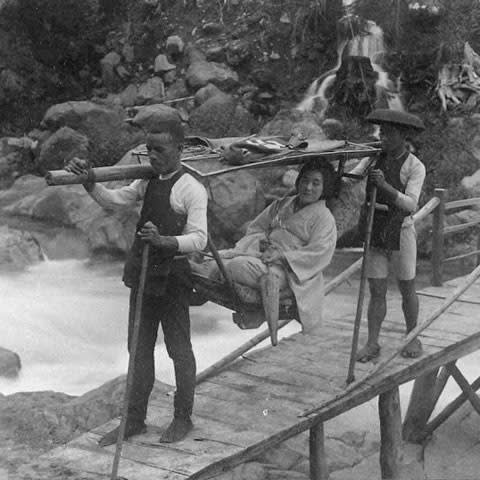

軒下に山駕籠がつり下がってます。

明治期の山駕籠/撮影・Tekniska museet https://goo.gl/SpL2Gv

石畳の旧道になりました。

滝がありました。

剣豪・宮本武蔵が修行した地らしいです。

大妻籠の男滝にて

女滝

吉川英治の宮本武蔵に出てくるシーンは次のとおり。

-----------

滝の音を心あてに、細道を分け入ってゆくと、滝つぼの崖の上には、人もいない滝見小屋があり、辺りには、霧に濡れた草の花が一面に咲きみだれていた。

「・・・・武蔵様」、お通は、立札の文字を見て、その目を武蔵に移してほほ笑んだ。

女男(めおと)の滝とそれは読まれた。

大小二筋の滝が、一つ渓流へ落ちている。

やさしい方が女滝とすぐわかる。

-----------

吉川英治の宮本武蔵は何度も読みましたね。

神居木(カモイギ)

山の神(天狗)が住む樹齢300年のサワラです。

ヒノキとそっくりなので間違いやすいです。

一石栃白木改番所跡.( イチコクトチシラキアラタメバンショアト)

伐採禁止木の出荷を取り締まった番所跡

一石栃立場茶屋跡(江戸時代後期の建築)

一石栃(いちこくとち)とは珍しい地名ですね。

由来はなんなんでしょうか?

トリカブト(「美しい花には毒がある」というけど、花びらのように見えるものは実はガクなんです。)

馬籠峠を越えますが、峠の茶屋で何かを食べたような気がするのですが思い出せません。

もしかすると、トコロテンかな?

茶屋のそばにバス停があります。

何かの時間的都合で利用することもあるでしょう。

自分は馬籠から高速バスで帰京する予定でしたが、時間的に遅れたら乗るつもりでした。

ですから、手帳に16:58に馬籠宿行のバスのメモ書きをしていました。

実際には余裕で馬籠峠を越えてしまいました。

旧旅籠桔梗屋(今は民宿らしい)

十返舎一九狂歌碑「渋皮のむけし女は見えねども、栗のこわめし 爰(ここ)の名物」

意味が良くわかりません。

渋皮のむけし女?というのがわかりません。

栗のおこわは自分も大好物。

調べてみたら、「田舎くささが抜けた都会風の洗練された女」という意味らしいです。

風情ある道端の水屋

ハート形の実だから、ホオズキですかね。

でも、ほおずきはお盆の時期というイメージがあるんですけど、今は10月?

ほおずきじゃないのかな?

しかし、なんで水に浸けてるんだろう?

観賞用で、浅草のほおずき市は有名。

子どもの頃、おふくろが、実を柔らかくして揉んで、種を出して、その空になった皮袋を口に含んでブーブー鳴らしてたけど、今考えるとなんであんなことしてたんだろう?

(自分はできませんでした。)

これも調べてみました。

-----------レクぽ ほおずきより

ほおずきの歴史

ほおずきを吹き鳴らす遊びは古くからあって、平安時代の宮中でも親しまれていたようです。

栄花物語には、「酸染(ホオズキの漢名)などを吹きふくらめて」という言葉があります。

ほおずきは古くから婦人や子どもの健康を守る薬用ともされていた ので、こうした遊びも生まれたのでしょう。

実の大きい丹波ほおずきがもてはやされ、 江戸時代にはそれを売り歩くほおずき売りの姿もありました。

-----------

どうやら「ほおずき」は秋の季語らしいです。

鬼灯(ほおずき)は 実も葉も殻(から)も 紅葉なり

松尾芭蕉

そして、「ほおずき市」は夏の季語だそうですよ。

たしかに、市で売られてるのは鉢植えでとりあえず鑑賞して、しばらく日が経ってから鳴らしてたかな?

よく覚えてません。

(つづく)

当ブログは若者の自立を支援する団体、NPO法人ネイチャーズを応援しています。

NPO法人ネイチャーズは、走Run会名誉会長、ウィンドサーフィンの師匠の山下光哉さんが運営する若者のためのNPO。

悩める若者や親御さん、是非お御問合せください。丁寧に対応してくれると思いますよ。

当ブログはボランティア団体不登校・ひきこもりの親の会 FIRST STEPを応援しています。

人気ブログランキングへ

人気ブログランキングへ

ブログランキングに参加してます。宜しかったらポチっとクリック願います!

大妻籠(奥妻籠)にはいりました。

とにかく渓流に沿って坂道にある静かな小規模な宿場でした。

本陣や脇本陣といったものはないですが、妻籠宿と馬籠宿に挟まれ、世間の時代の流れに取り残されたような間宿です。

旅籠 つたむらや(今は民宿として泊まれます)

今度こちらの方に来て泊まるなら、こんな静かな宿場が良いなと思いました。

それも、あれこれ観光するのではなく、渓流でも眺めながら、または釣りなんかしながら、ボーっとしていたいような雰囲気ある宿場かな。

この大妻籠は口コミで外国人に人気があり、逆に日本人の方が少ないそうですよ。

コロナ禍で外国人旅行客の少ない今はチャンスかもしれません。

建物の雰囲気がわかる動画がありましたので載せます。

古い町並 南木曾町大妻籠 長野県

お知らせ「忠犬」?

放し飼いの犬がいる地域なんだそうで、もし見かけても無視してくださいと書かれてました。

有害鳥獣とありますが、熊もかなりでそうな雰囲気ですから大事な忠犬なんですね。

ただ、犬好きな人には「無視」は無理でしょうね。

岩魚の養殖かな?

旧中仙道は県道にぶつかるのですが、そこに「中仙道庚申塚」という石碑がありました。

この辺りが大妻籠の一里塚のようであり、ガイドブックには「県道側に西塚を残している」とあるのですが、そのようなものは見当たりませんでした。

庚申塚のそばにある民宿「こおしんづか」

軒下に山駕籠がつり下がってます。

明治期の山駕籠/撮影・Tekniska museet https://goo.gl/SpL2Gv

石畳の旧道になりました。

滝がありました。

剣豪・宮本武蔵が修行した地らしいです。

大妻籠の男滝にて

女滝

吉川英治の宮本武蔵に出てくるシーンは次のとおり。

-----------

滝の音を心あてに、細道を分け入ってゆくと、滝つぼの崖の上には、人もいない滝見小屋があり、辺りには、霧に濡れた草の花が一面に咲きみだれていた。

「・・・・武蔵様」、お通は、立札の文字を見て、その目を武蔵に移してほほ笑んだ。

女男(めおと)の滝とそれは読まれた。

大小二筋の滝が、一つ渓流へ落ちている。

やさしい方が女滝とすぐわかる。

-----------

吉川英治の宮本武蔵は何度も読みましたね。

神居木(カモイギ)

山の神(天狗)が住む樹齢300年のサワラです。

ヒノキとそっくりなので間違いやすいです。

一石栃白木改番所跡.( イチコクトチシラキアラタメバンショアト)

伐採禁止木の出荷を取り締まった番所跡

一石栃立場茶屋跡(江戸時代後期の建築)

一石栃(いちこくとち)とは珍しい地名ですね。

由来はなんなんでしょうか?

トリカブト(「美しい花には毒がある」というけど、花びらのように見えるものは実はガクなんです。)

馬籠峠を越えますが、峠の茶屋で何かを食べたような気がするのですが思い出せません。

もしかすると、トコロテンかな?

茶屋のそばにバス停があります。

何かの時間的都合で利用することもあるでしょう。

自分は馬籠から高速バスで帰京する予定でしたが、時間的に遅れたら乗るつもりでした。

ですから、手帳に16:58に馬籠宿行のバスのメモ書きをしていました。

実際には余裕で馬籠峠を越えてしまいました。

旧旅籠桔梗屋(今は民宿らしい)

十返舎一九狂歌碑「渋皮のむけし女は見えねども、栗のこわめし 爰(ここ)の名物」

意味が良くわかりません。

渋皮のむけし女?というのがわかりません。

栗のおこわは自分も大好物。

調べてみたら、「田舎くささが抜けた都会風の洗練された女」という意味らしいです。

風情ある道端の水屋

ハート形の実だから、ホオズキですかね。

でも、ほおずきはお盆の時期というイメージがあるんですけど、今は10月?

ほおずきじゃないのかな?

しかし、なんで水に浸けてるんだろう?

観賞用で、浅草のほおずき市は有名。

子どもの頃、おふくろが、実を柔らかくして揉んで、種を出して、その空になった皮袋を口に含んでブーブー鳴らしてたけど、今考えるとなんであんなことしてたんだろう?

(自分はできませんでした。)

これも調べてみました。

-----------レクぽ ほおずきより

ほおずきの歴史

ほおずきを吹き鳴らす遊びは古くからあって、平安時代の宮中でも親しまれていたようです。

栄花物語には、「酸染(ホオズキの漢名)などを吹きふくらめて」という言葉があります。

ほおずきは古くから婦人や子どもの健康を守る薬用ともされていた ので、こうした遊びも生まれたのでしょう。

実の大きい丹波ほおずきがもてはやされ、 江戸時代にはそれを売り歩くほおずき売りの姿もありました。

-----------

どうやら「ほおずき」は秋の季語らしいです。

鬼灯(ほおずき)は 実も葉も殻(から)も 紅葉なり

松尾芭蕉

そして、「ほおずき市」は夏の季語だそうですよ。

たしかに、市で売られてるのは鉢植えでとりあえず鑑賞して、しばらく日が経ってから鳴らしてたかな?

よく覚えてません。

(つづく)

当ブログは若者の自立を支援する団体、NPO法人ネイチャーズを応援しています。

NPO法人ネイチャーズは、走Run会名誉会長、ウィンドサーフィンの師匠の山下光哉さんが運営する若者のためのNPO。

悩める若者や親御さん、是非お御問合せください。丁寧に対応してくれると思いますよ。

当ブログはボランティア団体不登校・ひきこもりの親の会 FIRST STEPを応援しています。

ブログランキングに参加してます。宜しかったらポチっとクリック願います!

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます