ホッキョクグマの最後の希望? 海氷なしで生存する集団発見

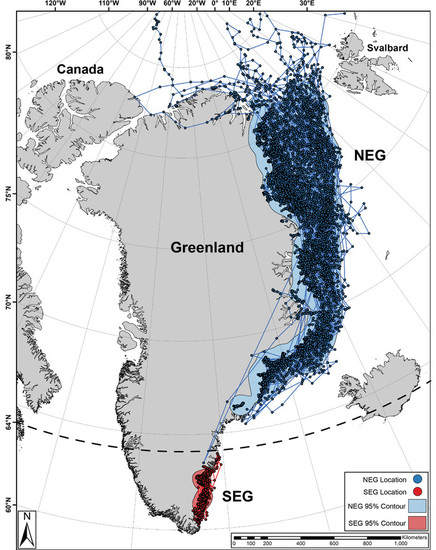

グリーンランド南東部で遺伝的に孤立した200~300頭の集団を確認

海氷のない期間は氷河の氷に依存して狩り…気候変動で生き残るか

グリーンランド南東部で、地理的に孤立し、遺伝的にも独特なホッキョクグマの集団が発見された。数百頭規模のこのホッキョクグマは、海氷が消えてもフィヨルドを通じて供給される氷河からの淡水の氷に頼り、1年中アザラシ狩りをしていることが明らかになった。

米国ワシントン大学のクリスティン・レイドリー教授などの国際研究チームは17日、科学ジャーナル「サイエンス」に掲載された論文で「今世紀末に予想される解氷という条件の下で生きていくホッキョクグマの新たな分集団を発見した」と発表した。

グリーンランド南東部は険しい山岳に囲まれているうえ、周辺の海流が速いため、この地域のホッキョクグマに関する研究はこれまであまり行われていなかった。しかし先住民の狩人たちは、この地域でホッキョクグマが氷河に依存しながら暮らしているということを知っていた。

研究者たちは、先住民の伝統的な生態についての知識を含む過去30年間の歴史記録と、この7年間で収集した遺伝記録、移動追跡記録、集団構成記録にもとづいて、遺伝的に独特な新たな集団がこの地域に生息していることを明らかにした。

レイドリー教授は「気候変動によって海氷が消えつつあることでホッキョクグマは脅かされているが、この新たな集団はホッキョクグマが将来も持ちこたえるかもしれないという期待を抱かせる」と同大学の報道資料の中で語った。

面積2万7000平方キロメートルあまりのこの地域では、1年のうち海氷が溶けているのは250日以上。研究者たちは「予想される今世紀末のグリーンランド北東の海の状態と似ている」と語る。

この地域では、ホッキョクグマは4カ月間にわたって海氷で主食のアザラシを狩るが、残りの8カ月間は氷河が削った狭くて深い峡谷であるフィヨルドに移動し、淡水の氷の破片や雪などが入り混じった独特の水域でアザラシ狩りを続ける。このため、北方のホッキョクグマが巨大な海氷を歩き回っているのに対し、ここのホッキョクグマはほぼ定住生活を送っていることが、衛星追跡装置の調査で明らかになった。

このような孤立のせいで、グリーンランド南東部のホッキョクグマは、従来から知られている集団との遺伝的な違いが大きかった。研究に参加した米国カリフォルニア大学サンタクルーズ校のベス・シャピロ教授は「地球上のどこのホッキョクグマより、この集団は遺伝的に孤立している」、「彼らは数百年間にわたって少ない個体数を維持し、他の集団とほとんど交流せずに生きてきた」と語った。

研究者たちは、この地域のホッキョクグマの個体数を200~300頭ほどと推定する(世界全体では2万6000頭)。特徴は、成体のメスの体が他の集団より小さく、子の数も少ないという点だ。

米国エモリー大学医学部のエリザベス・ピーコック教授は、この研究に対する論評で「研究者たちは、個体数が少ないせいでメスが交尾相手探しに困難を抱えているためだと考えているが、個体数密度は他の地域と差がない」とし、「メスが環境の悪化に備えるために受精した胎児を吸収した結果だと見られる」と述べた。

しかし、他地域にくらべ2倍の速さで気候変動の進むグリーンランドにおいて、この集団が持ちこたえられるかは疑問だ。レイドリー教授は「種の保存に関心があるなら、今回の発見は希望が持てる。一部のホッキョクグマは気候変動に耐えられるかもしれない。しかし、氷河生息地は多くのホッキョクグマの個体数を支えるには十分でなく、ほとんどの北極地域にはまったくない」と述べた。

引用論文:Science,DOI:10.1126/science.abk2793