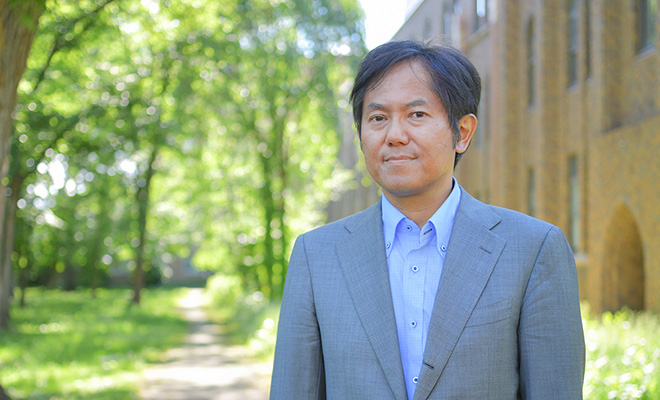

生物の設計図ともいえる遺伝情報(ゲノム)を自在に改変する「ゲノム編集」。作物や動物の品種改良を効率化したり、新しい機能を備えた食品を開発したりするなど、従来の育種や遺伝子組換えに代わる新しい技術として、応用研究が盛んに進められている。そうした中で議論されているのが、ゲノム編集技術で作られた食品の規制の在り方だ。わたしたちはどう向き合えばよいのか。生命倫理を研究する北海道大学安全衛生本部教授・石井哲也さんに聞く。

解禁ではなく「登場」。本格的な栽培も間近

――「ゲノム編集で作られた作物や食品が、日本でこの夏にも解禁される」という報道がありますが、どういうことなのでしょうか?

石井 一部のメディアは「解禁」という言葉を使っていますが、解禁も何も、これまで日本には、ゲノム編集に関する規制は何もありませんから。つまり「禁じられていなかった」のです。

国内では一部の研究機関で、筋肉量を抑える機能を壊して肉量を多くしたマダイや、食中毒の原因となる毒素の合成を抑えたじゃがいも、収穫増をねらった稲などが研究されています。現在は栽培試験が行われている段階ですが、本格的な商業栽培が始まるのも時間の問題でしょう。ですから解禁ではなく、「登場」というイメージですね。

実際、アメリカではゲノム編集大豆が栽培され、それを原料とする植物油がレストランなどで使われているようです。すでに日本に輸入され、わたしたちが口にしている可能性さえあるのです。

写真=Portogas D Ace / PIXTA(ピクスタ)

――そんな段階にあることをわたしたちは知らされていたのでしょうか?

石井 ゲノム編集に関する社会的議論が活発になったのは、2018年6月に閣議決定した「統合イノベーション戦略」がきっかけです。この中で、ゲノム編集で作られた品種に対する規制の在り方を同年度中に定めることが決められました。政府は、幅広い分野で規制緩和によるイノベーション(技術革新)振興を進めようとしていますが、ゲノム編集に関する動きもその一環といえます。

ねらった遺伝子を自在に改変

――「ゲノム編集」と聞いても、まだピンとこない人がほとんどではないかと思います。改めて、どのような技術なのか教えてください。

石井 一言で言えば、生物の遺伝情報(ゲノム)を自在に改変できる新しいバイオテクノロジーです。動植物のゲノムは、DNAという核酸物質からできていて、DNAの塩基配列が遺伝情報を担っています。

代表的なタイプのゲノム編集では、まずDNAを切断する機能を持たせたハサミ役の酵素と、その酵素を特定の塩基配列まで連れて行くように設計したガイド役の物質をセットにして細胞の中に導入し、ねらった場所でDNAを切断します。

写真=LuckyStep48 / PIXTA(ピクスタ)

細胞は切断されたDNAを自ら修復しようとしますが、間違って元の配列とは違う配列になることがあります。すると、その配列が含まれた遺伝子の機能が喪失し、変異が生まれるのです。

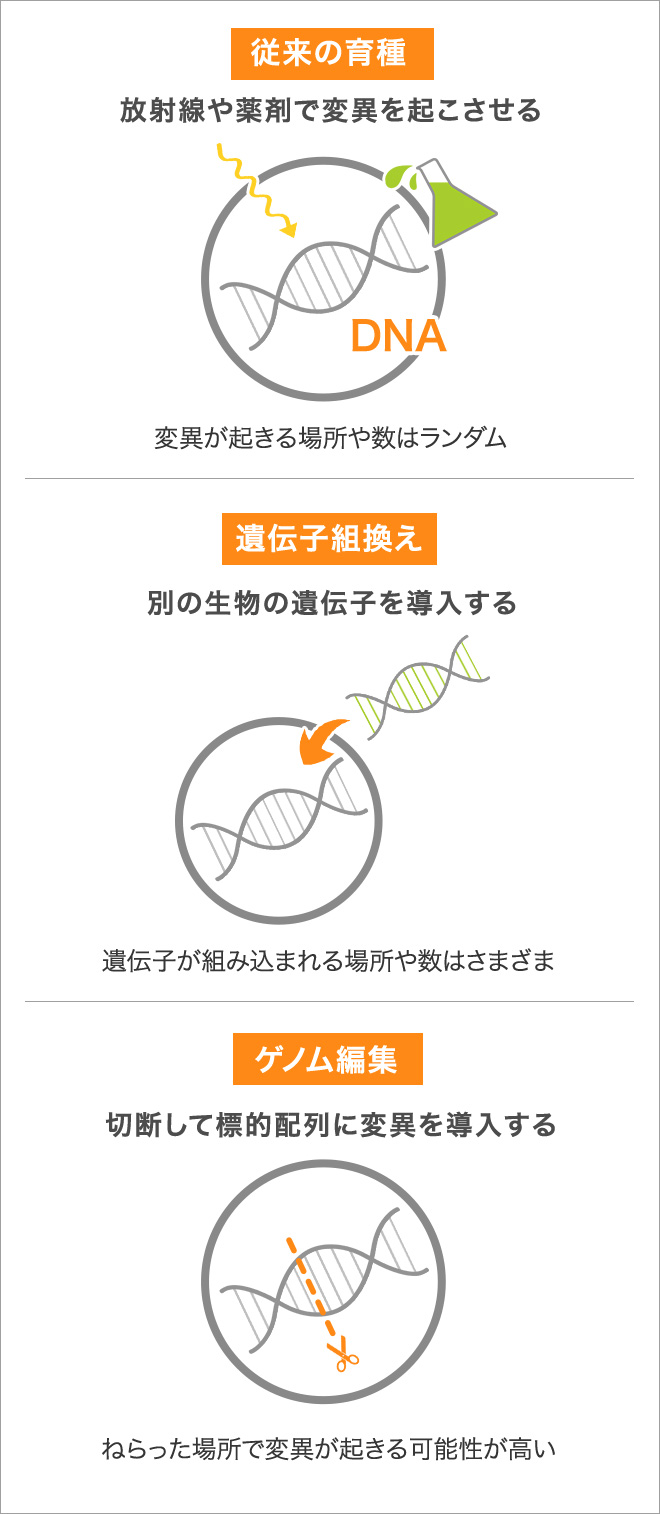

この標的配列に変異を導入する手法は、結果から見ると、自然界で起こる突然変異や、化学物質やガンマ線を使った従来の育種技術で起こりうる変異と似ています。そして、ねらった場所で変異を起こすことができるため、従来の育種法や遺伝子組換え技術に比べて、格段に効率的な品種改良や育種が可能だとされています。

従来の技術とゲノム編集の違い

出典:「ゲノム編集技術とその応用食品等の取扱い」(厚生労働省)、「新たな育種技術」(2018年12月、農研機構)を参考に編集部作成(監修:石井哲也)

――遺伝子組換え技術とは、どこが違うのですか?

石井 遺伝子組換えによる育種は、多くの場合、作物や動物に、本来その生物にはない外来遺伝子を組み込みます。これは「種の壁」を越えた育種ともいえます。しかし、ねらった場所に組み込める頻度は非常に低く、その中から使えそうなものを選抜するのに相当な時間と労力が必要です。

ゲノム編集でも、DNAを切断するのと同時に外来遺伝子を導入して組み込めば、遺伝子組換えとなります。この手法だと、遺伝子組換えよりも数千倍も効率的な組み込みが可能です。

ただ実際には、作物や動物の育種に用いられるゲノム編集は、先ほどの「標的配列への変異導入」がメインです。外来遺伝子は組み込まないので、「種の壁」を越える懸念はありません。しかし、そこに問題がないわけではありません。

ねらい通りにならない「オフターゲット変異」

――では、どういう問題があるのでしょうか?

石井 ゲノム編集はねらい通りの場所を改変できると言いましたが、間違いがまったくないとは言い切れません。DNAを切断する酵素は、研究者が設計して作成します。不適切な設計をすれば、ねらっていた標的配列とは別の部分を変異させる恐れがあるのです。これを「オフターゲット変異」といいます。

オフターゲット変異によって思わぬところでたんぱく質の構造が変わり、それがアレルゲンとなって食の安全上問題になることも考えられます。

「オフターゲット変異は、従来の育種法でランダムに生じる変異と同じであり、安全性に問題はない」という主張もありますが、あまりに楽観的すぎます。細胞に導入されるDNA切断酵素は研究者の設計や作成に依存するため、もたらされる結果には偏りがあり、ランダムではないのです。

また、ゲノム編集では、複数のDNA切断酵素を導入して、同時に異なる遺伝子を変異させることも可能です。それによって、予想外の作用がもたらされてしまう可能性も否定できません。この場合、より深刻にオフターゲット変異を検討しなければなりません。

――国ではどのような議論が行われてきたのですか?

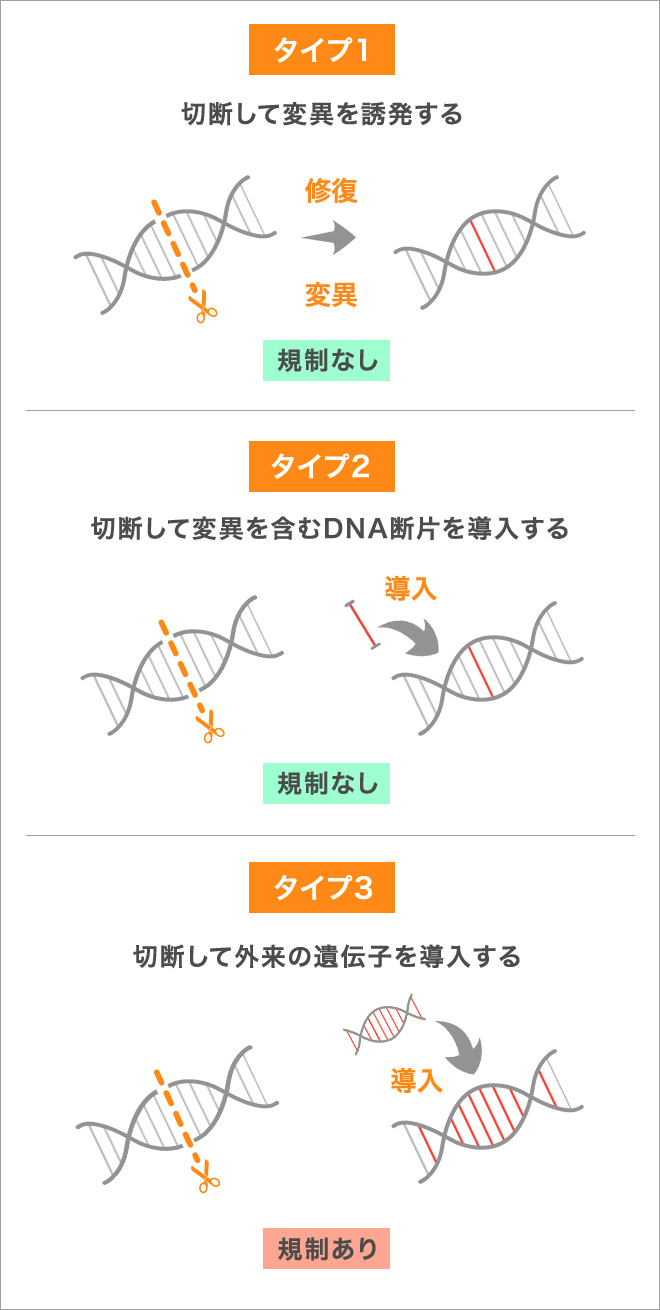

石井 環境省は、2018年の閣議決定後2か月間で2回だけ検討会を開き、切断して標的配列に変異を導入する「タイプ1」のゲノム編集については、カルタヘナ法(※1) の規制対象外としました。「甚大な環境リスクがあるというエビデンス(科学的根拠)がない」という理由です。

その後、食品衛生法上の取り扱いについて検討した厚生労働省は、タイプ1に加え、部分的に変異が含まれたDNA断片(塩基)をねらった場所に導入する「タイプ2」も規制対象外とし、さらに緩和する内容としました。

3つのタイプのゲノム編集

出典:「ゲノム編集技術とその応用食品等の取扱い」(厚生労働省)、「新たな育種技術」(2018年12月、農研機構)を参考に編集部作成。タイプ1、2、3は、正式にはSDN-1、SDN-2、SDN-3と呼ばれる

そして、厚生労働省は2019年3月、ゲノム編集技術を応用した食品のうち、外来遺伝子が残らないようにして改変させたものについては、開発者が届け出のみすれば、国の安全性検査を受けなくても流通・販売できるとする方針を発表(※2)。現在、農林水産省と厚生労働省が、作物の栽培や食品の流通にあたって届け出る内容の案を示し、パブリックコメントで意見を募集している段階です(※3、4)。

いずれにしても、十分な議論が尽くされたとはいえません。

――遺伝子組換えには規制があるのに、ゲノム編集を規制しようとしないのはなぜなのか、疑問に感じる人も多いと思います。

石井 遺伝子組換えが規制の対象となったのは、本来その生物にはない外来遺伝子を導入することで、食品としての安全性や環境への負の影響が懸念されるという理由が主でした。その点、外来遺伝子の導入がないゲノム編集は自然に生じうる変異と変わらない、区別がつかない、だから規制も必要ないという理屈です。

しかし、すでに述べたとおり、ゲノム編集を使えば、前例のない品種を作ることができ、その環境や人体への影響は不確定な部分があります。一側面からの区別がつかないことを理由にリスクに向き合わなくてよいわけがありません。

遺伝子組換えの歴史は20年程度とまだ浅いですが、ゲノム編集はさらに新しいバイオテクノロジーであり、リスクはまだ定まっていません。個々の研究者や企業の技量や姿勢に大きく依存する技術でもあります。ゲノム編集技術は、自然に起きる確率を超えて、前例のない変異を持った品種を作り出せるという事実をよく認識する必要があります。

※1:正式名は「遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性を確保に関する法律」。

※2:薬事・食品衛生審議会食品衛生分科会新開発食品調査部会報告書「ゲノム編集技術を利用して得られた食品等の食品衛生上の取扱いについて」(厚生労働省、2019年3月27日)

※4:「ゲノム編集技術応用食品等の食品衛生上の取扱要領(案)」及び「届出に係る留意事項(案)」に係る御意見の募集について(厚生労働省、2019年6月27日)

写真=Qiteng / PIXTA(ピクスタ)

リスクへの対応、表示制度はどうなるのか?

――環境への影響について、懸念されることはありますか?

石井 とくに作物の場合、遺伝子改変で新しく付与された性質と栽培する環境の組み合わせによっては、研究者の予測できないことが起きることも十分考えられます。

実際、以前、突然変異で除草剤耐性を持った稲の種子をドイツの種子会社が販売したところ、イタリアやアメリカで野生稲と交雑し、高さ2メートル近い雑種稲が繁茂してしまったという例もあります。ゲノム編集でも、野外の栽培試験や本格的な栽培ではよほど気をつけて検証しないと、環境にも深刻なダメージをもたらしかねません。

――リスクへの対応は、十分されているのでしょうか?

石井 研究者の中には、オフターゲット変異が起こる場所や頻度を調べて評価をしようと試みている人もいるのですが、統一されたものさしや評価法はありません。育種に応用した時の、十分な評価基準のコンセンサス(共通理解)もありません。栽培情報に関する国への届け出にも、「オフターゲットについて調べた結果を報告すること」とあるのですが、そもそものものさしが決まっていないので、ある意味、個々の研究者の見識にゆだねられているというのが実態です。

1992年に「国連環境開発会議(地球サミット)」で採択された「環境と開発に関するリオ宣言」には、「完全なエビデンスがなくても、環境悪化を防止する対策を先送りしてはならない」と書かれています。今のところ、ゲノム編集が環境に影響を及ぼすという具体的なエビデンスはありませんが、僕は、これから大きく使われる可能性がある技術だからこそ、ゲノム編集にもこの「予防方策」という考え方を適用するべきだと考えます。

――研究機関や企業へのチェック体制はあるのですか?

石井 国は、一部のゲノム編集作物の栽培や食品流通を規制対象外とする一方で、届け出制を導入する予定です。しかし、法に基づくものではなく、協力要請に近いものです。罰則もないので、届け出を出さない事業者がいてもおかしくありません。

届け出の内容も、どの程度の科学的証拠を提供すべきかは明確に読み取れず、事業者任せにも見えます。責任は事業者が負えということかもしれませんが、その影響が消費者に及ぶなら、国にも責任があるはずです。

――規制対象外ということは、表示義務も課されないのでしょうか?

石井 はい。表示についての議論がなされている消費者庁でも基本的に規制緩和路線なので、規制対象外とされたゲノム編集について、最終産物である食品などに表示義務が課されることはないだろうと、僕は見ています(※5)。

しかし、たとえ自然に生じる変異とゲノム編集の区別が科学的に困難でも、品種登録の後に流通経路を追跡することは可能ではないでしょうか。例えば、「ゲノム編集を経てAという機能を付与された食品」という表示は可能であると僕は考えます。

※5:消費者庁は2019年6月20日、内閣府・消費者委員会の部会で、表示の義務化は困難との認識を示した。

生命にかかわる「食」。選ぶ権利は消費者に

――話を伺う限りでは、ゲノム編集食品に対する安心感は持ちにくいという気がしますね。

石井 僕は、 ゲノム編集技術そのものを否定するつもりはありません。ただ、「安全ですか?」と聞かれたら、現時点では「分かりません」としか答えられない。オフターゲット変異の評価についてのコンセンサスもなく、安全性を評価するものさしも決まっていないので、安全かどうかが判断できないのです。「安心ですか?」と聞かれても、「安心はできないでしょうね」と言わざるをえません。

生命倫理の研究の中で、食のバイオテクノロジーは科学的に安全なら問題ないという意見をよく聞きますが、遺伝子組換え食品の現状を考えると妥当だと思いません。リスクなんて気にせずに食べるという人もいますが、多くの人々は生命に直接かかわる食について日々気にかけています。

特に「安全性」と「信頼」は、食品選択の中で重要な位置を占めます。ゲノム編集食品の在り方について、国会などでオープンに議論されず、法改正や規制もなく、きちんと国民に説明されず、検査は事業者任せで流通・販売されるなら、「冗談じゃない、そんな素性の知れないものは食べたくない」という人も少なからずいるはずです。

写真=プラナ / PIXTA(ピクスタ)

――不安や抵抗があっても、表示がないのでは避けることができません。

石井 そこが最大の問題だと思います。今は、技術の発展や貿易政策上の論点ばかりで話が進んでいますが、食は強制されるものではありません。わたしたちには、自らの感性や食文化、経験などをベースにした自分なりの価値観で食を選ぶ権利があるのです。

ニュージーランドでは、当初、外来遺伝子を組み込まないゲノム編集を規制対象外にしていました。ところが、NPOが環境省を相手に訴訟を起こし、結果として国が敗訴。「あらゆるゲノム編集を規制対象にする」という規制の改正が行われました。EUでもフランスのNPOが欧州司法裁判所に訴え、やはりすべてが規制対象になっています。

現時点で日本では一部のゲノム編集の利用を規制しない方向に動いていますが、規制や表示を求める訴訟が起きてもおかしくありません。

多くの人が納得できるルール作りを

――わたしたちは、これからどのような議論をしていくべきでしょうか。

石井 目指すべきは、市民も参加して、できるだけ多くの人が納得できるルールを作ることです。

その際に気をつけたいのは、「安全」と「安心」は違うということ。だれが食べても未来永劫絶対安全、ゼロリスクという食べ物はありません。まず、どういうリスクがどのくらいあるのかを調べ、どこまでなら安心できるかという「許容しうるリスク の程度を共有する」ということが先決です。

もう一つは、「信頼」です。僕たちは、信頼があるからこそ、安心して買ったり食べたりできる。いつどこで作られたとか、リスクについて客観的なエビデンスが備わっているとか、事実に基づく情報だけでなく、作っている人への信頼も忘れてはなりません。

ゲノム編集に携わっている人が、どちらの方向を見て、だれのためにゲノム編集を進めようとしているのか――技術そのものだけでなく背後にあるものもしっかり見極め、信頼に値するかどうかを評価するべきでしょう。僕は自著のタイトルに『ゲノム編集を問う』(岩波新書)とつけたのですが、本当に問うべきは、「ゲノム編集をする人の心意気」だと思っています。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます