ニューズウィークによると、『中国で次世代の核融合装置「人工太陽」がついに誕生へ』と言う。そして2020年には運転を開始し、発電などのエネルギー生成を実現すると言う。核融合は、数千度から億度の、水素の電離した原子核のプラズマ同士を、ぶつけて、He原子核を生成させ、その特に発生する高エネルギー電子や高エネルギー原子核のエネルギーを利用するもの。課題は、高温の電離気体、プラズマを、どうやって常時保持するかで、磁束で閉じ込める方法が、核分裂を使った原爆の実験が行われたころから、100年近く研究されている。それが2020年に実用化されるとは信じがたい。

以下、ニューズウィークの記事:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

期待を背負う中国の「人工太陽」(四川省成都市) Liu Haiyun-Chengdu Economic Daily-REUTERS

<核融合研究装置「HL-2M」は、太陽の中心で起こる反応を再現してエネルギーを生成する>

2020年、ついに中国が次世代の核融合研究装置「HL-2M」の運転を開始する。この核融合装置は、太陽の中心で起こる反応を再現してエネルギーを生成することから、「人工太陽」とも呼ばれる。運転開始後、実験に成功すれば、核融合利用の究極の目標である無限、安い、クリーンという三拍子がそろったエネルギーの獲得に一歩近づく。

06年からHL-2Mプロジェクトを進めてきた国有原子力企業、中国核工業集団公司(CNNC)は19年3月、年内にHL-2Mの建設を終えると発表。11月には、CNNC傘下で研究を請け負う核工業西南物理研究院の段旭如(トアン・シュイルー)院長が、プロジェクトは順調であり、「20年には運転を開始する」と述べた。同装置は太陽の中心温度の約13倍であるセ氏2億度以上を達成見込みで、別装置で18年11月に達した1億度を大幅に上回る。

20年に「人工太陽」が中国にともれば、以後世界で造られる核融合炉は「メイド・イン・チャイナ」になるかも。

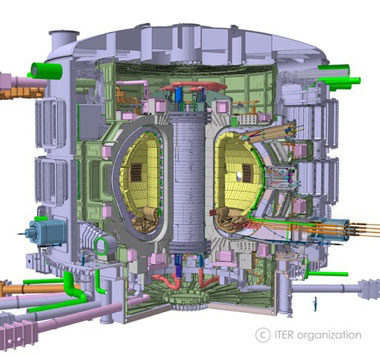

ITER計画は、2025年の運転開始を目指し(2016年6月ITER理事会で決定)、日本・欧州連合(EU)・ロシア・米国・韓国・中国・インドの7極により進められています。

ITER計画は、国際協力における前例のない挑戦です。そこには、世界最先端の研究計画のために英知が結集されています。この国際協力は1985年ジュネーブでの米ソ首脳会談をきかっけとして開始されました。ITER工学設計活動(EDA、1992-2001年) では設計に基づく技術開発は日本・EU・ロシア・米国が分担して行い、設計は国際チームが中心になって行いました。2001年7月、建設に必要な技術的準備は完了しました。EDAの後、建設が開始するまでの間、EDAで得られた成果を維持するとともに、設計を深めるために、ITER移行措置 (ITA) の活動として、国際チームの作業サイトが、茨城県那珂市にある日本原子力研究所・那珂核融合研究所 (現量子科学技術研究開発機構・那珂核融合研究所) と、ドイツのミュンヘン郊外ガルヒンクにあるマックスブランク・プラズマ物理研究所におかれて、作業を進めました。

その後、2005年6月に、フランスのサン・ポール・レ・デュランスにITERの建設サイトが決定したのを受けて、那珂とガルヒンクにある作業サイトは2006年末に閉鎖され、2006年11月には「ITER事業の共同による実施のためのイーター国際核融合エネルギー機構(ITER機構)の設立に関する協定」(ITER協定)について参加7極による署名が行われました。 その後2007年10月にITER協定が発効したのを受けてITAは終了し、ITER機構が正式に設立され、ITER計画の建設期が開始しました。

量子科学技術研究開発機構は、ITER協定に基づく活動を行う我が国の国内機関に指定されています。量子科学技術研究開発機構は、ITER国内機関として、我が国が分担するITER機器や設備の調達活動を進めるとともに、ITER機構への人材提供の窓口としての役割を果たします。

量子科学技術研究開発機構は、ITERの核融合実験炉を、JT-60SAというプロジェクト名で、開発していると述べている。

プラズマ電離気体を閉じ込める磁気のボトルは、トクマタ型で、ドーナッツ状の真空容器の外円に巻いたコイルの磁場でプラズマを閉じ込められる方式。

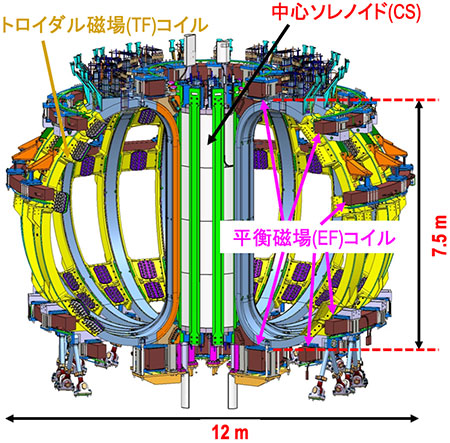

トカマクのポロイダル磁場コイルのうち一つは、トーラスの中心付近の”ドーナツの穴”に縦方向に設置され、中心ソレノイド(CS)と呼ばれます(図1)。CSの役割はトカマクのプラズマ電流を作るとともに、トカマクのポロイダル磁場を作ることです。トカマクのトロイダル磁場コイル(TFC)はトロイダル方向の磁場しか作りません。そのため、プラズマの閉じ込めを劣化させる”荷電分離現象”を回避するために、磁場のねじれを作る必要があります。その磁場が、プラズマ電流によるポロイダル磁場です。プラズマ電流は、トランスと同じ原理によりCSによる誘導磁場で発生します。プラズマ電流は、加熱にも貢献し、CSによるプラズマ加熱をオーミック加熱(OH)と呼びます。このようにCSはトカマクプラズマにとって重要な意味を持ちます。

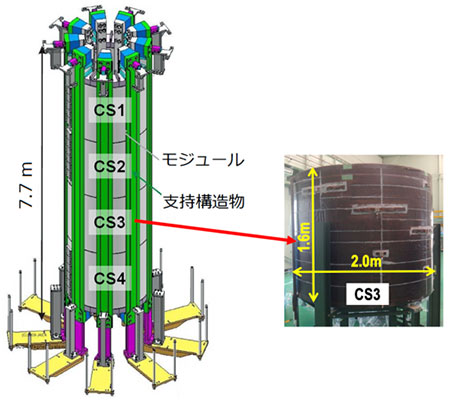

JT-60SAは、コンパクトな装置と大体積プラズマを両立させるため低アスペクト比の装置となっています。結果として、”ドーナツの穴”に相当する空間は大変小さくなっており、この狭い空間で強磁場を生成するために、核融合の分野では比較的先進的である超伝導素材であるニオブ錫(Nb3Sn)を使用しています。 JT-60SAのCSはITERに次ぐ世界最大級のコイルであり、直径2m、高さ6.4m、重量100tonで、Nb3Sn超伝導導体に20kAを通電することにより8.9Tの磁場を発生します。このCSは4つのモジュール(図2)として製作しました。

図1. JT-60SAの超伝導コイル

図2. CSコイルの全体像。4つのモジュールからなる。

人類のエネルギー問題を解決するともいわれる「核融合発電」を実現させるため、2020年の完成に向け世界最先端の大型実験装置「JT-60SA」(茨城県那珂市)の建設が大詰めを迎えている。日本は核融合の技術で世界をリードしており、フランスを舞台に国際協力で進む「ITER(イーター)」計画とも協調することで、今世紀半ばの技術確立に向けた貢献が期待される。

1グラムの気体が石油8トン分に

核融合とは、水素のような軽い原子核どうしが融合し、ヘリウムのようなより重い原子核に変身する現象だ。このとき、アインシュタインの質量とエネルギーに関する公式により、膨大なエネルギーが生じる。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます