●太田述正コラム#3962(2010.4.21) <歴史のたられば英国版>(2010.8.21公開)

3 感想・・終わりにの代わりに

このほか、英国がドイツに敗れていた場合・・ただし、第二次世界大戦のみ。第一次世界大戦時に敗れる可能性は皆無だったとする・・や、1956年の英仏のスエズ介入が成功していた場合も取り扱われているのですが、省略します。

しかし、スエズ介入がこのような形で取り扱われているのは面白いですね。

英国が、米国の横やりによってスエズ介入が失敗したことで、大英帝国が完全に瓦解した、そしてまた、米国に完全に世界覇権国の地位を奪われたことを骨身に染みて自覚させられたからなのでしょうが、私としては、そんなことは第二次世界大戦に日本を参戦させた瞬間に決まっていたことであり、何を寝ぼけたこと言ってるんだ、と言いたいところです。

ところで、英国に関する第二次世界大戦のたらればと言えば、クレイギーの主張した、1941年における日本中立化政策(「ロバート・クレイギーとその戦い(続)」シリーズ参照)・・それはまた、英国寄りの米国の中立政策の維持にもつながる・・を英国が積極的に米国に求める形で推進していたらどうなっていたか、を編著者達がとりあげなかったのは、著しい怠慢ではないでしょうか。

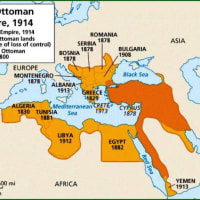

なぜなら、それは、ほぼ間違いなく実行可能であった「たられば」であって、その結果は、ドイツとソ連は互いに戦い続けて消耗し、ファシズムと共産主義、就中共産主義はアジア等への勢力伸長を妨げられ、恐らくは支那で日本が蒋介石政権を打倒するか日本と共存できる、非ファシスト的な国民党政権が樹立され、英国は大英帝国を温存できた可能性が大だからです。

もとより、大英帝国は早晩崩壊を免れなかったでしょうが、英国は時間をかけて、慎重にその植民地の放棄を実施できたはずであり、印パ分裂を回避することや、ビルマの独立をその国内態勢が整うまで先延ばしにすることができたでしょうし、マライにおける共産主義叛乱も未然に押さえ込むこともできたはずですし、イラク王制の弱体化も食い止められたかもしれず、パレスティナ紛争の芽を摘む形でのイスラエル国家の成立だって図れたかもしれないのです。

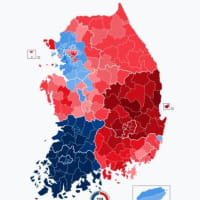

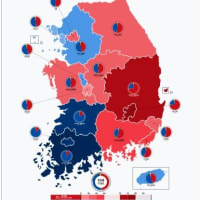

更に言えば、日本帝国は当然維持されるわけですから、朝鮮戦争が起こることもなく、日本が事実上保護国化していたインドシナで、早晩、バオダイを元首とする立憲君主国たるベトナムが成立し、ベトナムひいてはインドシナの安定が確立されていたことでしょう。

また、本国がドイツの占領下にあった蘭領のインドネシアも、ベトナムの状況の変化にも影響を受け、着実な形で独立への道を歩んだことでしょう。

まさに、千載一遇の機会を英国は逸したと言うべきなのです。

http://blog.ohtan.net/archives/52016762.html

●太田述正コラム#3794(2010.1.27) <ロバート・クレイギーとその戦い>(2010.6.1公開)

1 始めに

ロバート・クレイギー(Robert Craigie。1883~1959年。駐日大使:1937~41年)について、読者から質問を受け、急遽このコラムを書くことにしました。

これは、次著にも使えるかもしれません。

2 ロバート・クレイギーの戦い

クレイギーは、本国に召還されてしばらく経った後、1943年2月4日付で、アンソニー・イーデン外相宛に最終報告書を提出しました。

この最終報告書自体は、私は読んでいないのですが、恐らく、クレイギーは、「<1941年11月26日の>ハル・ノートは日本の国民感情を全く無視したもので、あれでは日本として立たざるを得なかった。イギリス政府が私の意見に耳を貸さなかったのは、かえすがえすも残念だ。」といった趣旨を記したに違いありません。

英LSEのドナルド・キャメロン・ワット教授は、ポール・ケネディ(コラム#54、96、208、312、858、1141)やスキデルスキー(コラム#3788、3790等)らが受賞した、歴史書に与えられるウォルフソン歴史賞を1989年に受賞した人物ですが、この最終報告書について、彼が書いた論文に対するコメンテーターは、次のように記しています。

「クレイギーの最終報告書は、「極めて限定的な人々にしか回覧されなかったが、それもイーデン<外相>とチャーチル<首相>の強硬な抵抗に反してなされたのだ。」

ワットの見解は、クレイギーはリアリストでかつ手強い交渉者であり、米国による対日交渉に遠慮することなく、彼に思うように腕を振るわせておれば、<対日>戦争は回避できていた、というものだ。

「歴史家達は、英米関係がその後いかなる推移を辿ったかを踏まえつつ、チャーチルの[「英語をしゃべる人々にとって巨大なる便益となる新しい関係」を創造したいという]希望が正当化されうるか、そしてまた、その後、英国のアジアと極東におけるプレゼンスがいかなる推移を辿ったか、かつ、英国が欧州の外でいかなる役割を演じることとなったかを踏まえつつ、英国とその極東と東南アジアにおける市民達や臣民達が支払った生命、希望、そして財貨という形でのコストが高過ぎはしなかったか、について永久に議論を続けることだろう。」<とワットは記している。>」

つまり、大英帝国が瓦解してしまったのであるからして、対日戦争はばかばかしかったとワットは言っているわけです。

このクレイギーは、駐日大使として着任して以来、一貫して日本と英米との戦争を回避するために尽力を続けた人物です。

彼の1938年5月26日付の本国宛電信では、オーストラリアが、日本等アジアからの移民の禁止と高関税化を実施後、更に鉄鉱石の輸出を禁止したことで、日英関係に悪影響が及ぶことを懸念しています。

1939年7月22日には、天津事件に関し「有田外相=クレーギー駐日英大使の正式交渉は7月17日からはじま<ったが、クレイギーは>、日本の立場を重んじる一般原則についての協定<を>22日に成立<させてくれ>た」(コラム#3782)上、「有田外相に「イギリスは日本に脱帽したが、アメリカがどう出るか用心しなさいよ」との」忠告をしてくれています(半藤一利『ノモンハンの夏』(253頁)。

彼の1940年7月4日付のオーストラリア宛電信(オーストラリアからの在日英大使館への出向者の追記付き)では、援蒋ルート(Burmese Road)問題の解消を図らなければ、日本は対英戦争に打って出る可能性があるとし、オーストラリア政府に、英国政府への働きかけ方を依頼しています。

また、<1941年>9月6日・・・、近衞<首相>は・・・日米首脳会談による解決を決意し駐日アメリカ大使ジョセフ・グルーと極秘のうちに会談し、・・・日米首脳会談の早期実現を強く訴えた。・・・しかし、<米>国務省では妥協ではなく力によって日本を封じ込めるべきだと考え、10月2日、アメリカ国務省は日米首脳会談を事実上拒否する回答を日本側に示した」際には、グルーからこの日本側の動きを知らされたクレイギーは、本国宛に「日本との真の平和の時至れり。米国の冷笑主義によってリアリスティックな政治的手腕の発揮を妨げられてはならない。」と伝えました。

これに怒ったチャーチルは、外相のイーデンに、「彼(クレイギー)に、米国が、ドイツとイタリア、または日本と戦争に入ることは、英国の諸利益と完全に合致するということを直ちに確実に伝えろ。軍需の分野におけるいかなることも、大英帝国と米国が共に戦う国となることに比べれば物の数ではないと。」と語っています。

なお、1944年6月20日に、「英軍需相のオリヴァー・リテルトンは、ロンドンの米商業会議所の会員達への講演で、「米国が日本を挑発することによって、日本は、真珠湾を攻撃することを余儀なくされた。米国が戦争を余儀なくされたなどとまで言うのは歴史を愚弄するものだ(a travesty on history)。」と述べた」ところ、リテルトンにこの考えを吹き込んだのは、恐らくは、クレイギーでしょう。

3 終わりに

どうです、皆さん、クレイギーってすばらしいでしょう。

そして、リテルトンも。

しかし、チャーチルが余りのヘボ政治家であって(コラム#3787)、クレイギーらの意見具申を無視して、チャーチル自身よりも更に数段出来の悪いローズベルトと共に日本を戦争に引きずり込んだ結果、大英帝国の瓦解と共産主義勢力の世界的大躍進をもたらしてしまうのです。

http://blog.ohtan.net/archives/51986506.html

●太田述正コラム#3980(2010.4.30) <ロバート・クレイギーとその戦い(続)(その9)>(2010.9.1公開)

4 終わりに

一体、クレイギーとチャーチル(及びイーデン)のどちらが正しかったのでしょうか。

いや、その前に、そもそも英国は第二次世界大戦に勝利したのでしょうか。

その結論は、ドイツ降伏後、まだ日本との戦争が続いている最中に10年ぶりに行われた英国での総選挙で、英国民が、早くも事実上下しています。

英国民は、保守党を敗北させることで、第二次世界大戦を勝利に導いたチャーチルを首相の座から引きずり下ろしたからです。

そして、最近では、歴史書等において、英国敗北説が堂々と記されるようになりました。

このコラムで何度か(#3763、3788、3962)登場した'World by Itself'から引用しましょう。

「ボリングブロークはマールボロー<(コラム#3757)>について、「彼は偉大な男なので彼の悪徳のことは忘れてしまった」と語った。

このマールボローの偉大なる子孫であるウィンストン・スペンサー・チャーチルについても同じように書きたいという強い気持ちにさせられる。

しかし、マールボローは帝国を獲得したが、チャーチルはそれを失った。

どちらも英雄だったが、それぞれの英雄的行為が異なった結果をもたらしたのだ。

チャーチルは、<大英帝国の>「衰亡と没落」話における極めて両義的な人物だ。

修辞的には、彼は恥ずかしげもない帝国主義者だ。

帝国は、彼の血の中を流れており、彼は若き日々を帝国の辺境で過ごした。

その彼が、帝国的、貴族的な英国がポスト帝国主義的、社会民主主義的時代へと移行する導管としてのトーテム的地位を果たしたのだ。

一体彼は、自分が何をやっているのか理解していたのだろうか。

それとも、そんなことは彼にとってはどうでもよかったのだろうか。

1930年代において、彼は、その言によれば、「ダービーで勝つ」ための戦争を必要としていたというのだ。

<しかし、>それに加えて、彼は、この戦争に勝つためには、巨大な幸運の何撃かを必要としていた。・・・

<すなわち、>ヒットラーの傲慢な失策<だ。>

一つは、1941年6月22日にロシアに侵攻したことと、もう一つは、ありがたいことに米国に1941年12月7日に宣戦布告したことだ。

このどちらの大国も、チャーチル自身の意図によって参戦したわけではないし、仮に参戦していたとしても、英国の敗北を回避することができるタイミングで参戦することはなかっただろう。

このことは、チャーチルの<対独対決>戦略ではなく、チェンバレンの<対独宥和>戦略の方が正しかったことを意味する。」(PP637)

「この戦争の果実は、疑いようもなく落胆させるものだった。

戦後の英国は敗戦国のようだった。

<英国は、>くすんでみすぼらしく、軽視され、爆弾で掘られた穴だらけだった。

もっとましなやり方があったのではないか、という感情が、帝国が次第に消え行き、敗戦諸国があらゆる分野で英国を追い抜き始めるに従い、時とともに大きくなって行った。

真実を言えば、英国の勝利は犠牲が多過ぎて引き合わない勝利だったのだ。

戦争が、・・・「国家による投資の決定」だとすれば、果たして<この戦争で>収益があったのかどうかは疑問だ。

英国は、他の欧州諸国同様、敗北したのだ。

にもかかわらず、英国は、勝利した、だから勝利の果実を享受できる、という幻想によってハンディキャップを負ったのだった。」(PP641)

私も、全く同感です。

ただし、チャーチルが対独開戦をしなければ一番良かったとは思うものの、開戦した以上は、敗北が運命付けられていたとは思いません。

既に申し上げたように、チャーチルが、クレイギーの意見具申に反して、日本に対英米開戦をさせることによって米国を戦争に引きずり込むという戦略をとるようなことがなければ、英国が戦争に勝利する、すなわち、大英帝国を瓦解させずしてドイツに勝利することができた可能性が高いからです。

結論は明らかです。

クレイギーが正しかったのです。

このシリーズをお読みになった感想をお寄せいただければ幸いです。

http://blog.ohtan.net/archives/52020697.html

●ジャパン・ハンドラーズと国際金融情報 : アントニー・サットン『ウォール街とボルシェヴィキ革命』を読む。 2006年 12月 03日

<米公式文書と米財界人の回顧録を駆使した、真実のロシア革命史>

この本を、仮に日本語に翻訳した場合(注:上記リンクに日本語訳が存在する)、これを読んだ人の反応は二種類に分かれるだろう。

一つは、信じられないとして思考停止する人々。もう一つは、「そうだったのか」として、世界史の裏側の秘密を的確に理解する人々である。

我々は世界史の授業で、ロシア革命は、レーニンとトロツキーという二人のボルシェヴィキ革命家によって、社会民主党のケレンスキー内閣を倒したことで実現したと教わっている。しかし、それは物事の半分しか見ていない説明である。ただのインテリだったレーニンやトロツキーが革命を資金もなしに実現できたはずがない。革命には巨額の資金が必要である。彼らはどこからその資金を得ていたのか。

ロシア革命を描いた文学作品ではアメリカ人のジョン・リードJohn Reed という人物による「世界を揺るがせた十日間」(岩波文庫)という本が有名である。この本をもとにつくられているのがウォーレン・ビーティ主演のハリウッド映画「レッズ」だ。このリードは、なぜロシアに行くことができたのか?

この二つの疑問にアントニー・サットンは明解な答えを出している。それも公式の一級資料を使っているので疑問の余地がない。ロシア革命を成功させたのは、アメリカのウォール街の巨大銀行家たちの提供した資金だった。つまり、ロシア革命はウォール街にとっての「投資案件」だったのである。リードはモルガン財閥の出資している『メトロポリタン』という雑誌の記者だった。彼自身はモルガンやロックフェラーなどの大財閥を批判する記事も書いていたのだが、リードはウォール街が求めていた革命PRのための人材として利用されてしまったわけだ。

<中略>

さらに言えば、ロシア革命という現象は、アメリカの大学やシンクタンクの学者たちにとっての格好の研究材料だった。ボルシェヴィキは、ロシアという国土を舞台に、生身の人間を素材にしながら、「あるべき理想的社会」についての一大実験を行っていたのである。この実験場がアメリカの資本で確保されたことに、ジョンズ・ホプキンス大学などの社会科学者たちは色めき立った。ここまで指摘するサットンの眼力は凄いと言うしかない。

ソヴイエト共産主義とアメリカの独占資本主義というのは非常に親和性がある。イギリスは独占経済をアメリカほどは経験しておらず、もともとは自由主義の国だったが、アメリカは独占経済が世界覇権を実現させた原動力になっていたのであり、その統制経済を特徴とするアメリカとソ連のこの時代の経済構造はまさにコインの裏表。アメリカの独占資本主義の跋扈を憂えた一般の大衆の希望がソヴィエト共産主義だったのだが、実のところこのソヴィエト共産主義を動かしていたのがなんとウォール街の資金だったのである。こうなると身もふたもない話であるが、アメリカの公式文書はそれを裏付けているのだ。

ウォール街とロシア革命の関係については、従来陰謀論といわれるジャンルの立場から多くが語られていた。しかし、このサットンの著作はマルクス主義的な分析ではあるにせよ、依拠した資料の多くは政府の解禁された公式文書であり、彼が研究員を務めたフーバー研究所の資料庫に眠る貴重な資料、私信などである。サットン自身が巻末の注釈でユダヤ陰謀論の有害性を指摘していることに注意されたい。〔ユダヤ陰謀論の立場に立つ著作ではユースタス・マリンズの大著『世界権力構造の秘密』(日本文芸社・絶版)がある。この本は反ユダヤのバイヤスが強い部分もあるが、マリンズ自身が合衆国議会図書館の職員だったこともあり、多くの文献を詳細に調べているので資料性が高い。AICについてはサットン以外ではマリンズのものしかまとまった記述が存在しない。マリンズ本の129ページ以下の記述はサットン本に依拠している〕

ウォール街は、これから十数年後の1930年代には、ヒットラーのナチス・ドイツを支援する。サットンはこれに関する著作『ウォール街とヒトラーの勃興』も書いている。彼らは今度は、ドイツの石油化学企業であるIGファルベン(いまのヘキスト社など)に多額の資金をつぎ込んでいたのである。その後、今度はソ連がアメリカの冷戦の敵国の座に躍り出るが、冷戦期においてもウォール街とアメリカ財界はソ連とのビジネスを継続していた。この結果、ソ連に対してアメリカの科学技術が流出している。このテーマを扱ったサットンの著作は、『カネで買える最強の敵』である。

結論:

すべては「金銭欲」というビジネスの動機で説明が付く。左翼・右翼という分類自体がばかばかしい話なのだ。ウォール街はそれぞれの運動に巨額の資金をつぎ込むことで、その両方をコントロールできるからである。

IPR(太平洋問題調査会)とソ連の関係を論じる中西輝政氏のような研究者はいい線を突いているとは思う。さらに掘り下げて、このあたりの基本的な事実とウォール街とソヴィエトの密接な関係の歴史をふまえて発言していただけばいいのだが。コミンテルンの陰謀よりも恐ろしいのがウォール街の政治資金であるわけだから・・・。

http://amesei.exblog.jp/4291064/

●「ロシア革命」とユダヤ人の関係について ~朝まで「覆面会議」~

http://inri.client.jp/hexagon/floorAXF/axf1410.html

【私のコメント】

太田述正氏はコラムで、第二次世界大戦時に日本の参戦を回避しようと努力した駐日英国大使のロバート・クレイギーを取り上げている。ロバート・クレイギーが日本を中立化させることで極東での大英帝国の権益の温存を狙ったのに対して、チャーチル首相とイーデン外相は日本を対米英戦争に突入させることを狙っていた。チャーチルらはなぜ大英帝国を温存しようとしなかったのだろうか?

私の考える答えは、第一次大戦後の英国は既に米国に対抗する力を失っており、米国の戦略に従う他に選択枝はないと考えていたから、というものである。政府単位での力ではなく、国内に本拠を置く金融資本の総勢力で考えた方が良いだろう。第一次世界大戦を境として、世界の政治を運営していく力は英国から米国に既に移っていたと、英国の金融資本は理解しており、その意向がチャーチル等に反映されたのだと私は考えている。

では、米国の金融資本はどの様な世界戦略を立てていたのだろうか?ロシア革命をウォール街が大々的に支援していたこと、ハルノートで米国が日本に支那大陸からの撤退を要求していたこと、朝鮮戦争で中国軍に原爆を使用すべきと主張したマッカーサーが解任されて共産中国が維持されたこと(原爆が使用されれば共産中国は崩壊していただろう)などから考えて、彼らは中露を中心にユーラシア大陸を共産化し、それを米国が海洋から包囲する二極体勢を当初より目指していたのだと思われる。それは冷戦という形で第二次大戦後に実現した。冷戦を一時的に強化した上でソ連を崩壊させて冷戦を終結させた1981-1993年のレーガン・ブッシュ両政権の戦略は金融資本の戦略と対立するものであり、1981年のレーガン暗殺未遂はニューヨークの金融資本が実行者であった可能性が考えられるだろう。

従って、仮にロバート・クレイギーの日本中立化政策が成功していたとしても、あるいは1940-1941年に日本が英国のみに対して宣戦布告して米国を第二次大戦に巻き込まなかったとしても、日本は第二次大戦で敗北することはなかっただろうがその後に朝鮮戦争と類似した形で日米戦争が発生し、日本は米国に敗北することになっていただろうと予想する。日本が自滅的な対米戦争に突入したこと、三国同盟では参戦義務が無いにも関わらずヒトラーが自滅的な対米宣戦布告を行ったことから考えて、日本軍首脳部やヒトラーは米国と内通しており、第二次大戦後に日本本土とドイツの主要部(特にヒトラーの出身地であるバイエルン・オーストリア等のカトリック地域)が共産主義包囲網の外側で繁栄できることの保証が秘密協定で行われていたのではないかと私は考えている。少なくとも日本に関する限り、真珠湾攻撃による対米戦争突入は最善の政策ではないが、最悪からは最も遠い政策であったのではないだろうか。

これらの歴史から得られる教訓は、世界の政治を現在及び近い未来に運営するのは誰なのか、そしてその運営者はどのような世界戦略を立てているのかを知ることが決定的に重要であると言うことである。21世紀の世界について言えば、未だに破綻していない20世紀の帝国である米国と中国がどの様になるか、またBRICS等の新興国がどこまで発展するかが、多極化すると言われる世界の勢力争いを決定することになるだろう。

↓↓↓ 一日一回クリックしていただくと更新の励みになります。

3 感想・・終わりにの代わりに

このほか、英国がドイツに敗れていた場合・・ただし、第二次世界大戦のみ。第一次世界大戦時に敗れる可能性は皆無だったとする・・や、1956年の英仏のスエズ介入が成功していた場合も取り扱われているのですが、省略します。

しかし、スエズ介入がこのような形で取り扱われているのは面白いですね。

英国が、米国の横やりによってスエズ介入が失敗したことで、大英帝国が完全に瓦解した、そしてまた、米国に完全に世界覇権国の地位を奪われたことを骨身に染みて自覚させられたからなのでしょうが、私としては、そんなことは第二次世界大戦に日本を参戦させた瞬間に決まっていたことであり、何を寝ぼけたこと言ってるんだ、と言いたいところです。

ところで、英国に関する第二次世界大戦のたらればと言えば、クレイギーの主張した、1941年における日本中立化政策(「ロバート・クレイギーとその戦い(続)」シリーズ参照)・・それはまた、英国寄りの米国の中立政策の維持にもつながる・・を英国が積極的に米国に求める形で推進していたらどうなっていたか、を編著者達がとりあげなかったのは、著しい怠慢ではないでしょうか。

なぜなら、それは、ほぼ間違いなく実行可能であった「たられば」であって、その結果は、ドイツとソ連は互いに戦い続けて消耗し、ファシズムと共産主義、就中共産主義はアジア等への勢力伸長を妨げられ、恐らくは支那で日本が蒋介石政権を打倒するか日本と共存できる、非ファシスト的な国民党政権が樹立され、英国は大英帝国を温存できた可能性が大だからです。

もとより、大英帝国は早晩崩壊を免れなかったでしょうが、英国は時間をかけて、慎重にその植民地の放棄を実施できたはずであり、印パ分裂を回避することや、ビルマの独立をその国内態勢が整うまで先延ばしにすることができたでしょうし、マライにおける共産主義叛乱も未然に押さえ込むこともできたはずですし、イラク王制の弱体化も食い止められたかもしれず、パレスティナ紛争の芽を摘む形でのイスラエル国家の成立だって図れたかもしれないのです。

更に言えば、日本帝国は当然維持されるわけですから、朝鮮戦争が起こることもなく、日本が事実上保護国化していたインドシナで、早晩、バオダイを元首とする立憲君主国たるベトナムが成立し、ベトナムひいてはインドシナの安定が確立されていたことでしょう。

また、本国がドイツの占領下にあった蘭領のインドネシアも、ベトナムの状況の変化にも影響を受け、着実な形で独立への道を歩んだことでしょう。

まさに、千載一遇の機会を英国は逸したと言うべきなのです。

http://blog.ohtan.net/archives/52016762.html

●太田述正コラム#3794(2010.1.27) <ロバート・クレイギーとその戦い>(2010.6.1公開)

1 始めに

ロバート・クレイギー(Robert Craigie。1883~1959年。駐日大使:1937~41年)について、読者から質問を受け、急遽このコラムを書くことにしました。

これは、次著にも使えるかもしれません。

2 ロバート・クレイギーの戦い

クレイギーは、本国に召還されてしばらく経った後、1943年2月4日付で、アンソニー・イーデン外相宛に最終報告書を提出しました。

この最終報告書自体は、私は読んでいないのですが、恐らく、クレイギーは、「<1941年11月26日の>ハル・ノートは日本の国民感情を全く無視したもので、あれでは日本として立たざるを得なかった。イギリス政府が私の意見に耳を貸さなかったのは、かえすがえすも残念だ。」といった趣旨を記したに違いありません。

英LSEのドナルド・キャメロン・ワット教授は、ポール・ケネディ(コラム#54、96、208、312、858、1141)やスキデルスキー(コラム#3788、3790等)らが受賞した、歴史書に与えられるウォルフソン歴史賞を1989年に受賞した人物ですが、この最終報告書について、彼が書いた論文に対するコメンテーターは、次のように記しています。

「クレイギーの最終報告書は、「極めて限定的な人々にしか回覧されなかったが、それもイーデン<外相>とチャーチル<首相>の強硬な抵抗に反してなされたのだ。」

ワットの見解は、クレイギーはリアリストでかつ手強い交渉者であり、米国による対日交渉に遠慮することなく、彼に思うように腕を振るわせておれば、<対日>戦争は回避できていた、というものだ。

「歴史家達は、英米関係がその後いかなる推移を辿ったかを踏まえつつ、チャーチルの[「英語をしゃべる人々にとって巨大なる便益となる新しい関係」を創造したいという]希望が正当化されうるか、そしてまた、その後、英国のアジアと極東におけるプレゼンスがいかなる推移を辿ったか、かつ、英国が欧州の外でいかなる役割を演じることとなったかを踏まえつつ、英国とその極東と東南アジアにおける市民達や臣民達が支払った生命、希望、そして財貨という形でのコストが高過ぎはしなかったか、について永久に議論を続けることだろう。」<とワットは記している。>」

つまり、大英帝国が瓦解してしまったのであるからして、対日戦争はばかばかしかったとワットは言っているわけです。

このクレイギーは、駐日大使として着任して以来、一貫して日本と英米との戦争を回避するために尽力を続けた人物です。

彼の1938年5月26日付の本国宛電信では、オーストラリアが、日本等アジアからの移民の禁止と高関税化を実施後、更に鉄鉱石の輸出を禁止したことで、日英関係に悪影響が及ぶことを懸念しています。

1939年7月22日には、天津事件に関し「有田外相=クレーギー駐日英大使の正式交渉は7月17日からはじま<ったが、クレイギーは>、日本の立場を重んじる一般原則についての協定<を>22日に成立<させてくれ>た」(コラム#3782)上、「有田外相に「イギリスは日本に脱帽したが、アメリカがどう出るか用心しなさいよ」との」忠告をしてくれています(半藤一利『ノモンハンの夏』(253頁)。

彼の1940年7月4日付のオーストラリア宛電信(オーストラリアからの在日英大使館への出向者の追記付き)では、援蒋ルート(Burmese Road)問題の解消を図らなければ、日本は対英戦争に打って出る可能性があるとし、オーストラリア政府に、英国政府への働きかけ方を依頼しています。

また、<1941年>9月6日・・・、近衞<首相>は・・・日米首脳会談による解決を決意し駐日アメリカ大使ジョセフ・グルーと極秘のうちに会談し、・・・日米首脳会談の早期実現を強く訴えた。・・・しかし、<米>国務省では妥協ではなく力によって日本を封じ込めるべきだと考え、10月2日、アメリカ国務省は日米首脳会談を事実上拒否する回答を日本側に示した」際には、グルーからこの日本側の動きを知らされたクレイギーは、本国宛に「日本との真の平和の時至れり。米国の冷笑主義によってリアリスティックな政治的手腕の発揮を妨げられてはならない。」と伝えました。

これに怒ったチャーチルは、外相のイーデンに、「彼(クレイギー)に、米国が、ドイツとイタリア、または日本と戦争に入ることは、英国の諸利益と完全に合致するということを直ちに確実に伝えろ。軍需の分野におけるいかなることも、大英帝国と米国が共に戦う国となることに比べれば物の数ではないと。」と語っています。

なお、1944年6月20日に、「英軍需相のオリヴァー・リテルトンは、ロンドンの米商業会議所の会員達への講演で、「米国が日本を挑発することによって、日本は、真珠湾を攻撃することを余儀なくされた。米国が戦争を余儀なくされたなどとまで言うのは歴史を愚弄するものだ(a travesty on history)。」と述べた」ところ、リテルトンにこの考えを吹き込んだのは、恐らくは、クレイギーでしょう。

3 終わりに

どうです、皆さん、クレイギーってすばらしいでしょう。

そして、リテルトンも。

しかし、チャーチルが余りのヘボ政治家であって(コラム#3787)、クレイギーらの意見具申を無視して、チャーチル自身よりも更に数段出来の悪いローズベルトと共に日本を戦争に引きずり込んだ結果、大英帝国の瓦解と共産主義勢力の世界的大躍進をもたらしてしまうのです。

http://blog.ohtan.net/archives/51986506.html

●太田述正コラム#3980(2010.4.30) <ロバート・クレイギーとその戦い(続)(その9)>(2010.9.1公開)

4 終わりに

一体、クレイギーとチャーチル(及びイーデン)のどちらが正しかったのでしょうか。

いや、その前に、そもそも英国は第二次世界大戦に勝利したのでしょうか。

その結論は、ドイツ降伏後、まだ日本との戦争が続いている最中に10年ぶりに行われた英国での総選挙で、英国民が、早くも事実上下しています。

英国民は、保守党を敗北させることで、第二次世界大戦を勝利に導いたチャーチルを首相の座から引きずり下ろしたからです。

そして、最近では、歴史書等において、英国敗北説が堂々と記されるようになりました。

このコラムで何度か(#3763、3788、3962)登場した'World by Itself'から引用しましょう。

「ボリングブロークはマールボロー<(コラム#3757)>について、「彼は偉大な男なので彼の悪徳のことは忘れてしまった」と語った。

このマールボローの偉大なる子孫であるウィンストン・スペンサー・チャーチルについても同じように書きたいという強い気持ちにさせられる。

しかし、マールボローは帝国を獲得したが、チャーチルはそれを失った。

どちらも英雄だったが、それぞれの英雄的行為が異なった結果をもたらしたのだ。

チャーチルは、<大英帝国の>「衰亡と没落」話における極めて両義的な人物だ。

修辞的には、彼は恥ずかしげもない帝国主義者だ。

帝国は、彼の血の中を流れており、彼は若き日々を帝国の辺境で過ごした。

その彼が、帝国的、貴族的な英国がポスト帝国主義的、社会民主主義的時代へと移行する導管としてのトーテム的地位を果たしたのだ。

一体彼は、自分が何をやっているのか理解していたのだろうか。

それとも、そんなことは彼にとってはどうでもよかったのだろうか。

1930年代において、彼は、その言によれば、「ダービーで勝つ」ための戦争を必要としていたというのだ。

<しかし、>それに加えて、彼は、この戦争に勝つためには、巨大な幸運の何撃かを必要としていた。・・・

<すなわち、>ヒットラーの傲慢な失策<だ。>

一つは、1941年6月22日にロシアに侵攻したことと、もう一つは、ありがたいことに米国に1941年12月7日に宣戦布告したことだ。

このどちらの大国も、チャーチル自身の意図によって参戦したわけではないし、仮に参戦していたとしても、英国の敗北を回避することができるタイミングで参戦することはなかっただろう。

このことは、チャーチルの<対独対決>戦略ではなく、チェンバレンの<対独宥和>戦略の方が正しかったことを意味する。」(PP637)

「この戦争の果実は、疑いようもなく落胆させるものだった。

戦後の英国は敗戦国のようだった。

<英国は、>くすんでみすぼらしく、軽視され、爆弾で掘られた穴だらけだった。

もっとましなやり方があったのではないか、という感情が、帝国が次第に消え行き、敗戦諸国があらゆる分野で英国を追い抜き始めるに従い、時とともに大きくなって行った。

真実を言えば、英国の勝利は犠牲が多過ぎて引き合わない勝利だったのだ。

戦争が、・・・「国家による投資の決定」だとすれば、果たして<この戦争で>収益があったのかどうかは疑問だ。

英国は、他の欧州諸国同様、敗北したのだ。

にもかかわらず、英国は、勝利した、だから勝利の果実を享受できる、という幻想によってハンディキャップを負ったのだった。」(PP641)

私も、全く同感です。

ただし、チャーチルが対独開戦をしなければ一番良かったとは思うものの、開戦した以上は、敗北が運命付けられていたとは思いません。

既に申し上げたように、チャーチルが、クレイギーの意見具申に反して、日本に対英米開戦をさせることによって米国を戦争に引きずり込むという戦略をとるようなことがなければ、英国が戦争に勝利する、すなわち、大英帝国を瓦解させずしてドイツに勝利することができた可能性が高いからです。

結論は明らかです。

クレイギーが正しかったのです。

このシリーズをお読みになった感想をお寄せいただければ幸いです。

http://blog.ohtan.net/archives/52020697.html

●ジャパン・ハンドラーズと国際金融情報 : アントニー・サットン『ウォール街とボルシェヴィキ革命』を読む。 2006年 12月 03日

<米公式文書と米財界人の回顧録を駆使した、真実のロシア革命史>

この本を、仮に日本語に翻訳した場合(注:上記リンクに日本語訳が存在する)、これを読んだ人の反応は二種類に分かれるだろう。

一つは、信じられないとして思考停止する人々。もう一つは、「そうだったのか」として、世界史の裏側の秘密を的確に理解する人々である。

我々は世界史の授業で、ロシア革命は、レーニンとトロツキーという二人のボルシェヴィキ革命家によって、社会民主党のケレンスキー内閣を倒したことで実現したと教わっている。しかし、それは物事の半分しか見ていない説明である。ただのインテリだったレーニンやトロツキーが革命を資金もなしに実現できたはずがない。革命には巨額の資金が必要である。彼らはどこからその資金を得ていたのか。

ロシア革命を描いた文学作品ではアメリカ人のジョン・リードJohn Reed という人物による「世界を揺るがせた十日間」(岩波文庫)という本が有名である。この本をもとにつくられているのがウォーレン・ビーティ主演のハリウッド映画「レッズ」だ。このリードは、なぜロシアに行くことができたのか?

この二つの疑問にアントニー・サットンは明解な答えを出している。それも公式の一級資料を使っているので疑問の余地がない。ロシア革命を成功させたのは、アメリカのウォール街の巨大銀行家たちの提供した資金だった。つまり、ロシア革命はウォール街にとっての「投資案件」だったのである。リードはモルガン財閥の出資している『メトロポリタン』という雑誌の記者だった。彼自身はモルガンやロックフェラーなどの大財閥を批判する記事も書いていたのだが、リードはウォール街が求めていた革命PRのための人材として利用されてしまったわけだ。

<中略>

さらに言えば、ロシア革命という現象は、アメリカの大学やシンクタンクの学者たちにとっての格好の研究材料だった。ボルシェヴィキは、ロシアという国土を舞台に、生身の人間を素材にしながら、「あるべき理想的社会」についての一大実験を行っていたのである。この実験場がアメリカの資本で確保されたことに、ジョンズ・ホプキンス大学などの社会科学者たちは色めき立った。ここまで指摘するサットンの眼力は凄いと言うしかない。

ソヴイエト共産主義とアメリカの独占資本主義というのは非常に親和性がある。イギリスは独占経済をアメリカほどは経験しておらず、もともとは自由主義の国だったが、アメリカは独占経済が世界覇権を実現させた原動力になっていたのであり、その統制経済を特徴とするアメリカとソ連のこの時代の経済構造はまさにコインの裏表。アメリカの独占資本主義の跋扈を憂えた一般の大衆の希望がソヴィエト共産主義だったのだが、実のところこのソヴィエト共産主義を動かしていたのがなんとウォール街の資金だったのである。こうなると身もふたもない話であるが、アメリカの公式文書はそれを裏付けているのだ。

ウォール街とロシア革命の関係については、従来陰謀論といわれるジャンルの立場から多くが語られていた。しかし、このサットンの著作はマルクス主義的な分析ではあるにせよ、依拠した資料の多くは政府の解禁された公式文書であり、彼が研究員を務めたフーバー研究所の資料庫に眠る貴重な資料、私信などである。サットン自身が巻末の注釈でユダヤ陰謀論の有害性を指摘していることに注意されたい。〔ユダヤ陰謀論の立場に立つ著作ではユースタス・マリンズの大著『世界権力構造の秘密』(日本文芸社・絶版)がある。この本は反ユダヤのバイヤスが強い部分もあるが、マリンズ自身が合衆国議会図書館の職員だったこともあり、多くの文献を詳細に調べているので資料性が高い。AICについてはサットン以外ではマリンズのものしかまとまった記述が存在しない。マリンズ本の129ページ以下の記述はサットン本に依拠している〕

ウォール街は、これから十数年後の1930年代には、ヒットラーのナチス・ドイツを支援する。サットンはこれに関する著作『ウォール街とヒトラーの勃興』も書いている。彼らは今度は、ドイツの石油化学企業であるIGファルベン(いまのヘキスト社など)に多額の資金をつぎ込んでいたのである。その後、今度はソ連がアメリカの冷戦の敵国の座に躍り出るが、冷戦期においてもウォール街とアメリカ財界はソ連とのビジネスを継続していた。この結果、ソ連に対してアメリカの科学技術が流出している。このテーマを扱ったサットンの著作は、『カネで買える最強の敵』である。

結論:

すべては「金銭欲」というビジネスの動機で説明が付く。左翼・右翼という分類自体がばかばかしい話なのだ。ウォール街はそれぞれの運動に巨額の資金をつぎ込むことで、その両方をコントロールできるからである。

IPR(太平洋問題調査会)とソ連の関係を論じる中西輝政氏のような研究者はいい線を突いているとは思う。さらに掘り下げて、このあたりの基本的な事実とウォール街とソヴィエトの密接な関係の歴史をふまえて発言していただけばいいのだが。コミンテルンの陰謀よりも恐ろしいのがウォール街の政治資金であるわけだから・・・。

http://amesei.exblog.jp/4291064/

●「ロシア革命」とユダヤ人の関係について ~朝まで「覆面会議」~

http://inri.client.jp/hexagon/floorAXF/axf1410.html

【私のコメント】

太田述正氏はコラムで、第二次世界大戦時に日本の参戦を回避しようと努力した駐日英国大使のロバート・クレイギーを取り上げている。ロバート・クレイギーが日本を中立化させることで極東での大英帝国の権益の温存を狙ったのに対して、チャーチル首相とイーデン外相は日本を対米英戦争に突入させることを狙っていた。チャーチルらはなぜ大英帝国を温存しようとしなかったのだろうか?

私の考える答えは、第一次大戦後の英国は既に米国に対抗する力を失っており、米国の戦略に従う他に選択枝はないと考えていたから、というものである。政府単位での力ではなく、国内に本拠を置く金融資本の総勢力で考えた方が良いだろう。第一次世界大戦を境として、世界の政治を運営していく力は英国から米国に既に移っていたと、英国の金融資本は理解しており、その意向がチャーチル等に反映されたのだと私は考えている。

では、米国の金融資本はどの様な世界戦略を立てていたのだろうか?ロシア革命をウォール街が大々的に支援していたこと、ハルノートで米国が日本に支那大陸からの撤退を要求していたこと、朝鮮戦争で中国軍に原爆を使用すべきと主張したマッカーサーが解任されて共産中国が維持されたこと(原爆が使用されれば共産中国は崩壊していただろう)などから考えて、彼らは中露を中心にユーラシア大陸を共産化し、それを米国が海洋から包囲する二極体勢を当初より目指していたのだと思われる。それは冷戦という形で第二次大戦後に実現した。冷戦を一時的に強化した上でソ連を崩壊させて冷戦を終結させた1981-1993年のレーガン・ブッシュ両政権の戦略は金融資本の戦略と対立するものであり、1981年のレーガン暗殺未遂はニューヨークの金融資本が実行者であった可能性が考えられるだろう。

従って、仮にロバート・クレイギーの日本中立化政策が成功していたとしても、あるいは1940-1941年に日本が英国のみに対して宣戦布告して米国を第二次大戦に巻き込まなかったとしても、日本は第二次大戦で敗北することはなかっただろうがその後に朝鮮戦争と類似した形で日米戦争が発生し、日本は米国に敗北することになっていただろうと予想する。日本が自滅的な対米戦争に突入したこと、三国同盟では参戦義務が無いにも関わらずヒトラーが自滅的な対米宣戦布告を行ったことから考えて、日本軍首脳部やヒトラーは米国と内通しており、第二次大戦後に日本本土とドイツの主要部(特にヒトラーの出身地であるバイエルン・オーストリア等のカトリック地域)が共産主義包囲網の外側で繁栄できることの保証が秘密協定で行われていたのではないかと私は考えている。少なくとも日本に関する限り、真珠湾攻撃による対米戦争突入は最善の政策ではないが、最悪からは最も遠い政策であったのではないだろうか。

これらの歴史から得られる教訓は、世界の政治を現在及び近い未来に運営するのは誰なのか、そしてその運営者はどのような世界戦略を立てているのかを知ることが決定的に重要であると言うことである。21世紀の世界について言えば、未だに破綻していない20世紀の帝国である米国と中国がどの様になるか、またBRICS等の新興国がどこまで発展するかが、多極化すると言われる世界の勢力争いを決定することになるだろう。

↓↓↓ 一日一回クリックしていただくと更新の励みになります。

レジサイド(王様殺し)をやっちまったフランス人は国家の統合にいろいろ苦労してそうだなあ。

国際金融資本の成立となるとルネッサンスの頃のイタリアでしたか。

ロスチャイルド、ロックフェラーというのは実働部隊のトップに過ぎず、黒幕(金主)はあの辺なのでしょうか。

第二次大戦はまだ継続しているのだと思いますよ。米国の内戦という形で。ケネディ暗殺や911事件はその内戦が表に出たということでしょう。南北朝鮮の対立・パレスチナ紛争も第二次大戦の現在の戦場なのだと思います。戦争が終わる時は、民間銀行であるFRBが国有化される時ではないでしょうか?

>ロスチャイルド、ロックフェラーというのは実働部隊のトップに過ぎず、黒幕(金主)はあの辺なのでしょうか。

宮廷ユダヤ人と欧州の貴族階級が婚姻により一体化していることを考えれば、英蘭あたりの王室が怪しいですね。

大陸対海洋という構図で考えると、大東亜戦争で日本が勢力を伸ばしていた範囲で、台湾から東南アジア方面(海洋方面)が親日的傾向、朝鮮半島から中国(大陸方面)が反日的傾向を示したのも、戦後の海洋国家としての日本には、そういう情勢となっているのが望ましいから、なるべくしてなっていると考えられます。

わが国は対米戦争計画があったわけではない。

もしそれがあったならば、提示していただきたい。

どこの国に戦争計画書をなしに戦争を始める国があるのか?

唯一合った野はわが国で、それが、支那事変と対米戦争である。

大きな認識の誤りがある。

現在でもいつでも日米安全保障条約は廃棄できる。しないだけだ。

やはり、中心は日本に在留する欧米人でしょう。日本人は国際金融資本が余り好きではないので、仕事上つきあいがある、あるいは国際金融資本系企業で働いている人はいても、親国際金融資本の人は少ないと思います。

日本人・欧米人以外だと、在日韓国人系の人物が日本人への対抗上、国際金融資本と手を組んでいる可能性はあります。例えば、孫正義や池田大作です。彼らが日本では一番注意すべき存在ではないかと思います。

個人的には日教組辺りが怪しいと思っていましたが・・・・

それにしてもキムデジュン事件の顛末や園田発言から解るように我が国の特に七十年代の政治家は国際金融資本そのものである南朝鮮に対して相当腹わたが煮え繰り返る思いを持っていたことでしょう。

そんな腹わたが煮え繰り返る思いを押し殺しながら南朝鮮と交渉していた先人の政治家には尊敬の念を感じます。

カネ儲けに国境はないからこそ、国際金融資本の訳です。

国際金融資本は一つの固い組織ではなく、さまざまなものの連合体であり、それらは利害が相反すれば争闘もしますが、究極的な利益は一致しているのでお互いに潰し合い迄はやりません。

国際金融資本→国内金融資本→それを支える官僚組織・政治→その別働隊としての日教組、という繋がりはあるかもしれませんが、日教組がその主体ということはないでしょう。

宗教団体については、カネの流れが不明朗なところから、国際金融資本のトンネルとなっていることもあるでしょう。