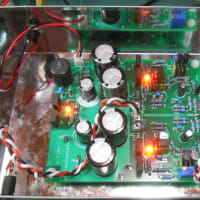

中身は3極管なので、音が鳴るだろうという事で試作してみた蛍光表示管ですが、いくつか対策をした結果、普通に

音が鳴るようになりました。

でも、何か足りません。低域が出ていない感じがします。それも、先に作った反転式HyCAAが今ひとつのような感じなので。

という事で、コンデンサを交換する事にしました。

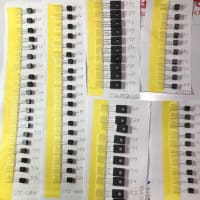

たぶん、秋月電子から購入した

メタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサ0.22μF250V 224

を入力側に付けて、反転式HyCAA側には

メタライズドポリエステルフィルムコンデンサ0.22μF250VAC 224

を付けました。

これで、いつもの音がするようになりました。

しかし、真空管が違うのに、同じような音がするのも以外といえば以外ですが、コンデンサで音が変わるというのも

これほど変化されると、正直なところ困惑してしまいます

結果よければOKという事で、いつもの音を楽しめるようになりました。

でも、蛍光表示管なんですよね。

アミの隙間から、7セグメントの発光が見えています。

やはり、光らないと面白くないですね。

そして面白い事に気づきました。

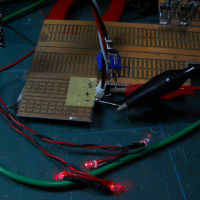

直してから音を聞いてみると、何故か右だけが音量が増えています。そして、非常にくっきりとした好みの音がしています。

ですから余計に左側が弱く聞こえてしまうので、何かおかしいと思って、散々眺めまわしていました。

コンデンサの付け替えなどをしていて、パターンに熱が加わって、蛍光表示管のプレート(9個あるので、2つにまとめていました)群の

片方が外れていることに気づきました。

という事は、蛍光表示管のプレートは、すべて接続しなくても動作可能という事ですし(プレートだけ多極化?していますし)、

それによって音に変化があるという事は、何か秘密がありそうです。

しかし、これをアップしたのが4月1日です。

さて事実はどうなのでしょうか・・・・・・・フフフ

蛍光表示管のシールドカバーが、なかなか良いデザインです。(笑

電気部品でコンデンサが一番音が変わります。

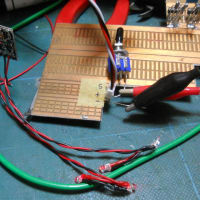

何かないかなと部屋を探していて、最初に目についたのがハンダ吸い取り線でした。

しかし、これでは小さすぎるので、他にないのかと思って、そういえばという事で同軸ケーブルが出てきました。

いきつけの模型店には、5センチ四方くらいの小さなアミ目の真鍮板が売られています。

最悪、それをシールド板にしようかと思っていました。

(ちょっと高くつきますが)

今回は廃材利用でしたので安くすみましたし、中がちょっとだけ見えるのもいいかなと思っています。

しかし、これだけ荒い目でもシールド効果は出るのですね。

>電気部品でコンデンサが一番音が変わります

悪い方にとると変わりすぎですが、良い方に取ると好みの音に出来るということでしょうか。

似て非なる基板で作ったポタアンも、多少高域が足りませんでしたが、出力側の電解コンデンサと並列に150PFのポリエステルコンデンサをつけると、相当違ってくるようです。