突然始まりました「巻き巻き講座」

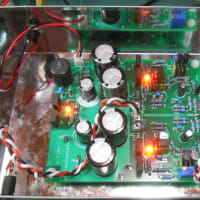

とりあえず、こんな感じではじまりはじまり。

1:準備品

線

エナメル線。(UEW線とかホルマル線と呼ばれる物もあります。

太さとしては、直径0.26,0.32,0.35mmあたりが良いでしょう。

何度も巻きを練習しますので、5mを3つか4つ買っておくと、いざと

いう時に線がないという事がなくなります。

どちらかというと太めの線が巻く練習としては楽ですので、0.35mm

あたりから始めた方がいいと思います。

細いのを多く巻くのも練習ですので、最初から細いものでチャレンジも

あとあとの成果が期待できますから、どのようなモータを作りたいかに

よって線材を選択する必要があります。

トルク型だと巻き数が多く必要なので、必然的に細い線になりますし、

パワーとある程度のトルクを求めるのであれば、0.32mmで巻き数を調整すると

望みの物が得られます。

逆に高回転型ハイパワーというのであれば、0.35mmで強力な磁石の組み合わせで

目的の物が得られます。

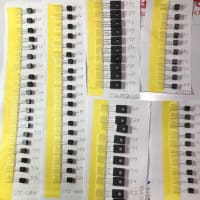

ローター

ミニ四駆全盛時代には、ロータ単体のみでも販売している所も

ありましたが、さすがに最近では見かけません。

マブチ130モータの缶を開け、ロータを取り出します。

カッターの刃を線をかしめている部分に上から差込み、かるく

こじると上側が開きます。

あとは元の線を取り外します。

カッター

エナメル線など表面には否導通の素材が塗られて絶縁されているので、

上で開けたかしめ部分に線を回す場合には、軽く表面をコリコリと

削ることで導通面が出てきます。あまり熱心に削ると銅線部分が細く

なり折れる事がりますので、数度軽く擦る程度で大丈夫です。

絶縁物を削るのを忘れると回らないモータが出来上がります。

缶

5mや10mのエナメル線を、そのままにしておくと大変な事になります。

空き缶に巻きつける事によって、からむことを防ぎますし、余計な摩擦で

絶縁物を削る可能性も少なくなります。

テープで最初を止め、1列に並べて線を巻きつけますが、途中何箇所か

テープを貼ると、一気に巻き戻る事はありません。

ラジオペンチ

先の細いラジオペンチがあると便利です。

個人的趣味から、先が曲がっている物を使っていますが、線を多く巻くと

どうしても巻いた線が膨れ上がってしまいます。

それを抑えてより緊密に巻けるように、上から押さえる役目をします。

金属製だと傷が入りそうで気になる方は、ミニッツレーサのCリング

(フロントキングピン押さえ)外し工具などプラ製で細かい箇所を押し付け

易い物があれば何でも利用可能です。

ニッパ

配線を切るのに使います。最初から綺麗な巻きはできません。

何度も繰り返しする事でコツが飲み込めてくると思いますので、

巻きが汚くなったと思ったら、迷わず線を切って最初からはじめる事が

肝心です。

まずは1極目を巻き上げる事から始めます。

下の3枚は、とりあえずの巻き見本です。

こういった感じで巻いていきます。

続きはのちほど。

とりあえず、こんな感じではじまりはじまり。

1:準備品

線

エナメル線。(UEW線とかホルマル線と呼ばれる物もあります。

太さとしては、直径0.26,0.32,0.35mmあたりが良いでしょう。

何度も巻きを練習しますので、5mを3つか4つ買っておくと、いざと

いう時に線がないという事がなくなります。

どちらかというと太めの線が巻く練習としては楽ですので、0.35mm

あたりから始めた方がいいと思います。

細いのを多く巻くのも練習ですので、最初から細いものでチャレンジも

あとあとの成果が期待できますから、どのようなモータを作りたいかに

よって線材を選択する必要があります。

トルク型だと巻き数が多く必要なので、必然的に細い線になりますし、

パワーとある程度のトルクを求めるのであれば、0.32mmで巻き数を調整すると

望みの物が得られます。

逆に高回転型ハイパワーというのであれば、0.35mmで強力な磁石の組み合わせで

目的の物が得られます。

ローター

ミニ四駆全盛時代には、ロータ単体のみでも販売している所も

ありましたが、さすがに最近では見かけません。

マブチ130モータの缶を開け、ロータを取り出します。

カッターの刃を線をかしめている部分に上から差込み、かるく

こじると上側が開きます。

あとは元の線を取り外します。

カッター

エナメル線など表面には否導通の素材が塗られて絶縁されているので、

上で開けたかしめ部分に線を回す場合には、軽く表面をコリコリと

削ることで導通面が出てきます。あまり熱心に削ると銅線部分が細く

なり折れる事がりますので、数度軽く擦る程度で大丈夫です。

絶縁物を削るのを忘れると回らないモータが出来上がります。

缶

5mや10mのエナメル線を、そのままにしておくと大変な事になります。

空き缶に巻きつける事によって、からむことを防ぎますし、余計な摩擦で

絶縁物を削る可能性も少なくなります。

テープで最初を止め、1列に並べて線を巻きつけますが、途中何箇所か

テープを貼ると、一気に巻き戻る事はありません。

ラジオペンチ

先の細いラジオペンチがあると便利です。

個人的趣味から、先が曲がっている物を使っていますが、線を多く巻くと

どうしても巻いた線が膨れ上がってしまいます。

それを抑えてより緊密に巻けるように、上から押さえる役目をします。

金属製だと傷が入りそうで気になる方は、ミニッツレーサのCリング

(フロントキングピン押さえ)外し工具などプラ製で細かい箇所を押し付け

易い物があれば何でも利用可能です。

ニッパ

配線を切るのに使います。最初から綺麗な巻きはできません。

何度も繰り返しする事でコツが飲み込めてくると思いますので、

巻きが汚くなったと思ったら、迷わず線を切って最初からはじめる事が

肝心です。

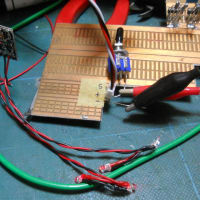

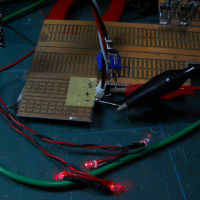

まずは1極目を巻き上げる事から始めます。

下の3枚は、とりあえずの巻き見本です。

こういった感じで巻いていきます。

続きはのちほど。

手巻きは以前からやりたいやりたいと思いつつ、なかなか一歩を踏み出せなかったところなので、相談できる経験者が身近にいると大変心強いです。

よろしくお願いします。

巻き始めですが、2枚目はエナメル線の最初の留め方を写したので、ロータ内部のエナメル線は浮いている状態です。

3枚目4枚目が正しい状況で、軸に近い部分から巻いていきます。

そうしませんと、線が邪魔で巻く事が不可能になります。

最初の始まり編ですので、巻き始めと巻き途中、コミュテータへの爪の固定など、追って説明していきたいと思いますので、少々お待ちください。