それでなくてもどこかに行けば「重爆の隅」を(これ、気に入っちゃった)突くように

何日も何日もデレデレと、気の付いたこと関心の赴くままに語り続ける、

それが当ブログの特徴であります。

しかるに今回の滞米でたくさんの「軍・航空関係」の資料を見てきて、

今年中にすべてをお話しすることができるだろうか、と不安になる中、

またもやダメ押しで行ってまいりました。

サンフランシスコ国際空港から少し南に下ったサン・カルロスという市にある

ヒラー航空博物館(Hiller Aviation Museum)。

実はここには息子がまだ4歳くらいの時に連れてきたことがあります。

ブルーエンジェルスのコクピットに座らせて写真を撮り、

ここのギフトショップで買ったトップ・ガンのパイロットスーツは、しばらくの間

息子のお気に入りになったものです。

しかしいかんせんその頃は、わたし自身航空機に何の知識もありませんでした。

まあ今だってたいしてあるわけじゃありませんが、当社比でいうと格段の差です。

そして今となってはどんなものが展示されていたのかも全く記憶にも残っていないため、

見学すれば前とは違った発見があるのではないかという期待があります。

というわけで出発。

今いるロスアルトスからはわずか車で10分です。

入口の前には冒頭画像のようなモニュメントがありました。

航空機黎明のころのグライダーですね。

この大きな二枚羽の翼は木と布でできていたのでしょうが、

それにしても、それをただ手で持って走り、丘の上から飛ぶ、といういかにも危険そうな仕組みです。

「空を飛びたい」と人は昔から翼をもつことを憧れ続け、ついにそれを可能にしたわけですが、

そこに至るまでにはこのような無謀なことにあえて危険を承知で挑戦する、

命知らずの冒険者がいたからこそでしょう。

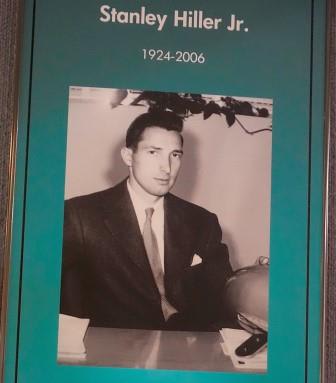

ここはヒラー・Jr.を記念する博物館ではありますが、黎明期の飛行機野郎たちのスピリッツは、

ヒラーの「飛びたい」という気持ちの原点でもあったからこそ、

それを顕彰する意味でこのようなモニュメントがあるのだと理解しました。

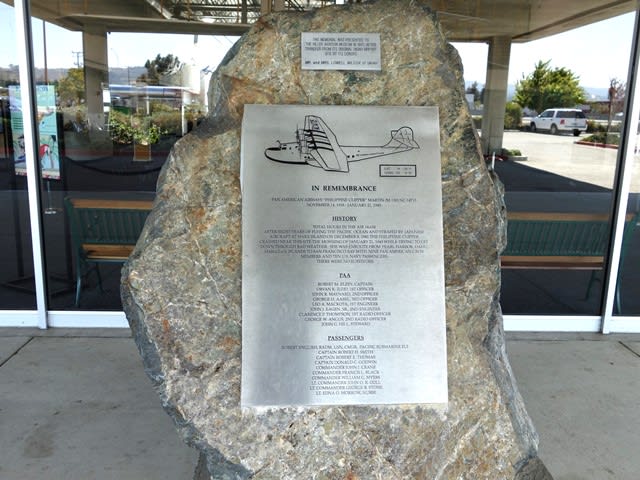

エントランスの前はこのような記念碑があります。

マーチンが1935年に就航させた大型飛行艇が三機ありました。

それがM-130で、

1番機 チャイナ・クリッパー

2番機 ハワイ・クリッパー

3番機 フィリピン・クリッパー

この碑は、事故で墜落した三番機のフィリピン・クリッパーの慰霊のために建てられたもので、

このように記されています。

太平洋で8年間就航したのち、1941年12月8日、ウェーキ島上空で

日本軍の航空機に低空からの掃射を受けたことがある。

フィリピン・クリッパーは1943年1月21日朝、悪天候をついて降下中

この地に墜落した。

真珠湾を出発、オアフ、ハワイ島からの9人のパンアメリカン航空のクルー、

そして10人の海軍軍人を乗せていた。

生存者はいなかった。

なんと。

このマーチンM-130について検索すると、

「フィリピンクリッパーはサンフランシスコで墜落事故により失われ」

と書いてありますが、それがまさに「この地」だったということなのです。

サンフランシスコ湾に着水しようとして風に流され失敗したのでしょう。

この比較的気候の温暖なサンフランシスコで「悪天候」とは・・・。

しかし確かに墜落事故の起きた1月は、実はこの地域は「雨季」でもあります。

わたしがここに住んでいた年のクリスマスは大雨と暴風雨で、

25日の朝外に出ると、そこらに折れた木切れが散っているという「台風一過」でしたから、

おそらくこのような季節の悪天候にに運悪く見舞われたものでしょう。

この文の下には死亡した全員の名前が書かれています。

合掌。

・・・・それにしても「日本軍の低空掃射」って、この短いヒストリーに必要かい?

さて、入館料は15ドル。

ギフトショップのレジがそのまま入館受付を兼ねています。

お金を払うと「手を出して」と、手首に紙のリストバンドをはめてくれました。

これがあると、いったん外に出ても再入館可です。

いよいよ中に入っていきます。

この広いアトリウムには天井にたくさんの航空機がつるして展示してあります。

外のグライダーよりは少しだけ後期のものだと思いますが、

!903年のWRIGHT FLYER(ライトフライヤー号)(レプリカ)

「初の動力付きで、パイロットが搭乗して継続的に飛行し、

機体を操縦することに成功した、空気より重い空飛ぶ機械」

あるいは、

「最初の継続的に操縦を行った、空気より重い機体での動力飛行」

「空気より重い」「動力」にこだわっているのは、それまで気球やグライダーが、

既に人類の飛行を可能にしていたからです

よく見るとちゃんと操縦士が。

操縦士は腹ばいに搭乗し、操縦しました。

ちなみに動力は「ライト兄弟自製のガソリンエンジン1基。

直径2.6mのプロペラ2つを推進式に配置し、ローラーチェーンによって駆動しました。

プロペラのトルクを打ち消すために、2つのプロペラは相互逆回転で駆動します。

それにしてもこのパイロットのスタイル。

時代とはいえ、こんなことをするのにネクタイ付きのスーツとは。

このころは機能的な洋服などなかったのかもしれませんが、

現代のあまりにラフすぎるアメリカ人の先祖とは思えません。

さて、アトリウムからメインギャラリーに進んでいくと・・・・・

スタンリー・ヒラー・Jr.の開発した「フライング・プラットフォーム」。

この名前を検索しても、日本のウィキぺディアでは「ヘリコプター・デザイナー」

という一文だけしか記載されていないのですが、英語のウィキとここでの展示を見る限り、

このヒラーという人はヘリコプターの歴史に大きな足跡を残しているというべき業績をあげているのです。

ヒラーは一種の天才で、1939、15歳の時になんと世界初の同軸ヘリコプターを発明。

この時すでにUCバークレイの学生であったヒラーのこの発明は、

ワシントンを通じて米陸軍が採用しています。

17歳の時にはワーキングモデルである

「ヒラコプター」を

「ヒラコプター」を

「ヒラコプター」を

デザインしています(あまりにもツボったので三回言いました)。

この「フライング・プラットフォーム」は、1955年の発明で、

チャールズ・ツィマーマンの「フライング・シューズ」という飛行機械のプロトタイプです。

気持ちよさそうな「フライング・プラットフォーム」の飛行。

ヒラー47歳の時の発明です。

ツィマーマンが提唱した理論、人間の重量と運動能力でコントロールを可能にできるという

Kinesthetic(運動感覚性、造語)を利用して作られたこれ、

空飛ぶセグウェイといった感じですね。

なぜ普及しなかったかというと、理論の「運動感覚性」は、つまり操縦には「誰がやっても安全に動く」

わけではいという特殊性と、何と言っても事故になった時に人体への被害が大きいからでしょう。

ヒラーの会社は、片手間に?あるいは本命である「飛ぶもの」の開発に

資金を得るために、このような製品を制作販売していたようです。

子供のままごと用のフライパン、スカートハンガー。

これもひとつの「発明」ですね。

ATOM RAY GUNというのは、微粒子のウォータージェット、つまり洗車用ノズル。

ガラス下には、「コメット」というモデルカーがあります。

ヒラーコメットのポスターに登場しているのもご本人。

商業モデルではないのでポーズの取り方がぎこちない(笑)

これはどう見ても17,8歳というところでしょう。

会社の社長でもあったんですね。天才恐るべし。

ローターサイクル(ROTERCYCLE)

なんと豪気な。

本当かどうかはわかりませんが、英語のページには「ディスポーザル」、使い捨てとありました。

米軍マリーンコーアで、 墜落しパラシュートで落下した搭乗員を救出するためにデザインされたものです。

40馬力のネルソンエンジンを搭載しており、50マイル(80キロ)を飛行することができます。

救出した人間の担架を搭載しており、現場から滑走路や広い場所に移送するのに十分な距離を想定して作られています。

しかしこの状態で80キロ飛行するのはかなり辛いだろうなあ。

Hiller Hornet(ヒラー・ホーネット)

ホーネットという名前をアメリカ人は飛ぶもの飛ばないものに限らずやたらつけたがりますが、

この小さなヘリコプターも「スズメバチ」の名がつけられています。

1949年の製作で、高度はこれで6000(180m)フィートに達し、

この結果を受けてすぐ陸軍との契約が進んだのですが、上手くいかずキャンセルされています。

原因は、陸軍の技術陣が先を越されて面白くなかったことにあるとかないとか・・・・。

軍のメンツが潰されたってわけですね。

うーん、どこにでもありそうな話ですなあ。

ヘリコプター・トレーナーDHT-2

フレームだけのヘリ。

電子チェロというのは、必要最小限だけのフレームを弦のある指板に付けてありますが、

どうもそれを思い出してしまいました。

アメリカの「デル・マールエンジニアリング(デルマールはイタリア語で『海の』)」が制作し、

1950年から60年までの間、兵器の実験やヘリパイロットの訓練に使われました。

訓練生にすれば、こんなむき出しの竹馬みたいなものに初めて乗るのは

なんとなく普通のヘリより怖かったのではという気がしないでもないのですが、

デルマール社の広告。

こんなのだとみんなと一緒でなんとなく安心だし、第一楽しそうでいいですね。

「はいみなさんご一緒にホバリングしましょう~!」

MED-EVAK(救難ヘリ)DH-20

なんと、ツインローターです。

パイロットと負傷者が二人のることができます。

従来のヘリコプターより折りたたむことができ小さい空間で運用することができるようになりました。

HA-2M スポーツスター

Hiller 360

ヒラーは1949年、カリフォルニアからニューヨークまで、

初めてヘリコプターによる大陸横断飛行を成功させました。

ちなみに初めて戦場でヘリが使われたのは、仏印戦争のときです。

ドクター・ヴァレリー・アンドレ(女性)がこのHiller 360で脱出しました。

ところで、ヘリコプターというものに少しでも詳しければ「ベル」という会社の名を聞いたことがあるでしょう。

「ベル・エアクラフト」のラリー・ベルは、ヘリコプター制作の若いライバル、ヒラーの

軽量ヘリについての見通しを信頼しており、それがため、

ベルの開発したローターブレードをヒラーの新しいヘリに使うことを許しました。

1948年のことです。

10年もの間ヒラー360はヘリコプター、たとえば朝鮮戦争で使われた救難ヘリや、

水陸両用のヘリの、いわばテンプレートとなりました。

このミュージアムは非常に展示に工夫が行き届いており、たとえばこのように

マネキン人形に当時の衣装を着せて、見る者が当時を彷彿とできるような演出がなされています。

この女性も、実在の写真の人物からの再現です。

テールのところにはエンジニアが。

これはもしかしたらヒラー本人かもしれません。

彼のつなぎの背中には「HILLER」とネームが書かれています。

というわけで、ベル社のベル氏にも認められ、陸軍技術部には嫉妬され、

初めてヘリで大陸横断し、15歳の時からヘリを発明してきた男。

なのに、どうしてヘリコプターの歴史に名前が出ていないのでしょうか。

これだけの業績を挙げているのに、しかもその発明と技術はことごとく

軍が採用したりしているのに、どうして日本のウィキペディアでもその名がないのでしょうか。

どなたかこの理由をご存知の方がおられたら、ぜひ教えていただきたく存じます。