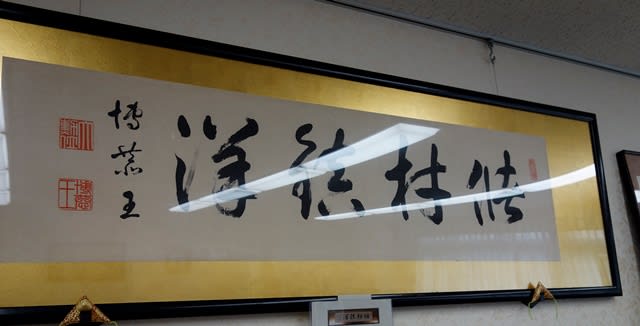

幹部学校で見学した海軍軍人の書の中でも、個人的感想ですが、

もっともこの伏見宮博恭王の

「儲 材 鎮 洋」

という書はのびやかでかつ雅な典雅さを持っているように思われました。

「儲材鎮洋」 ちょざい・ちんようとは、おそらく伏見宮の創作した語で、

人材を儲え、海を鎮めるという意味です。

決してお飾りの軍人ではなく、この、艦長や艦隊司令長官を務め、

黄海海戦では旗艦「三笠」乗り組みで負傷もしたという、最も実戦経験の豊富な

「最強の皇族軍人」伏見宮博恭王に相応しい言葉であると言えましょう。

左に「伏見若宮の御軍服」という字が見えますね。

これは記念艦三笠内に展示されている、負傷時に着用されていた軍服。

伏見宮(当時は庶子である宮はまだ伏見ではなかった)は当時少佐で、

二年前から三笠の分隊長を務め、黄海海戦に参加されたのですが、

「三笠」右砲の砲身内膅発が原因で、右半身を負傷。

この作業服を見ると、右腹のあたりが割けているのがわかります。

伏見宮は海軍兵学校を中退し、ドイツの海軍兵学校に留学、これを卒業されました。

どうしてわざわざ兵学校を中退されねばならなかったのかというと、

想像ですが、伏見宮はご自身が海軍に「水が合う」ことから、この世界でやっていくことを決め、

だからこそ兵学校の超絶優秀な同級生と正面から競うことを避けられたのではないでしょうか。

もっとも、たとえどんなに出来が悪くても皇族となれば無条件で卒業時は恩賜の短剣組です。

もしかしたら、こういう「特別扱い」の後で指揮官として彼らの上に立つことに

忸怩たるものを感じられたのかもしれません。

ドイツ留学後、帰ってきた伏見宮は、

巡洋艦「厳島」、「松島」、「富士」

装甲巡洋艦「浅間」、「出雲」、「日進」、戦艦「朝日」「三笠」

防護巡洋艦「新高」、「浪速」、敷設艦「沖島」などを経て

防護巡洋艦「高千穂」「朝日」、巡洋戦艦「伊吹」

では艦長を務めるなど、たっぷり潮気のついた叩き上げの海軍軍人畑一直線。

当時の海軍の慣例では、大佐昇進から少将昇進には6年かかりました。

しかし大佐として、もし主力艦(戦艦・正規航空母艦)の艦長を務めれば、

1年後に少将へ昇進することができるというものでした。

伏見宮の場合、戦艦「朝日」がその主力艦に相当したようで、

大佐任官から一般より三年も早い3年目に少将に昇進しています。

そして海軍大将任官は1922年(大正11年)。伏見宮なんと47歳。

山本五十六が56歳、井上成美57歳、

「大和」艦長の伊藤整一(特進)でも55歳。

だいたい「大将の任官年齢」の平均は56歳であることを考えると、異様ともいえる早さです。

皇族としての特別扱いのみならず、これだけの艦隊勤務をこなし、

実際に「名誉の負傷」もしていますし、何といっても本人がやる気満々でおられたので、

このスピード昇進も当然と言えば当然のことであったかもしれません。

当時、伏見宮は、東郷平八郎元帥とともに

「宮様、神様」

と呼ばれ、海軍内でも一種神格化されていました。

口だけでなく体を張ってフネを渡り歩いてこられた宮様です。

経験豊富なだけあって実際の操艦技術もなかなかのもので、知性人柄の点で

評価の非常に高かった山梨勝之進大将が、実は「操艦下手」で、

入港のときは皆が息を飲んでハラハラしながら見ていたというのと対照的に、

こちらは難関と言われた関門海峡でも難なく航行をさせることができ、

その技術は現場の者ですら信頼を置いていたと言いますから本物です。

しかも、地位に驕ることなく、けじめをはっきりさせる公明正大なお人柄で、

その面長すぎる御かんばせをしてあだ名が「長面くん」。

結構親しまれる面もお持ちだったということのようですね。

ところが。

なまじこの権力者が、潮気たっぷりすぎる海軍軍人だったことが、

日本のその後の選択に若干の変化をもたらしたと言われています。

1930年のロンドン軍縮会議を巡って、海軍内は条約を受け入れるべきとする

「条約派」

(財部彪、谷口尚真、山梨勝之進、左近司政三、寺島健、堀悌吉、下村正助)

と、大鑑巨砲主義の上に立ち条約妥結反対する「艦隊派」

(加藤寛治、山本英輔、末次信正、高橋三吉、南雲忠一、神重徳)

に分かれ、その対立は後に統帥権干犯問題に発展します。

この「艦隊派」の先頭になったのが伏見宮であり、

またシンボルとして担がれたのが東郷平八郎でした。

つまり「神様」と「宮様」がいずれも属していた「艦隊派」は、

このご威光ゆえ「有利」だったと言えます。

艦隊派の後ろ楯であった伏見宮は

「私の在任中でなければできまい。是非やれ。」

と後押しし、このツルの一声で軍令部の権限強化策が断行され、

「条約派」の面々はすべて「大角人事」によって予備役に追いやられてしまいます。

つまり、マイルドに粛清されたということですね。

このように、対立する派閥を追いやって来たことで戦後の評価は芳しくありませんが、

伏見宮には一方で「大局に建つ視点」も備わっていたようです。

たとえば日米開戦についても

「日本から和平を求めても米国は応じることはないであろう。

ならば早期に米国と開戦し、如何にして最小限の犠牲で米国に損害を与え、

日本に有利な条件で早期和平を結ぶべきである」

という、考えをもっておられた、と嶋田繁太郎は日記に記しています。

この考え、どこかで聞いたことはないですか?

そう、山本五十六聯合艦隊司令長官が言ったことと全く同じですね。

山本は「条約派」で、伏見宮とは意見を異に相対する陣営にいたのですが、

こういう面を見ると、伏見宮は山本と同じリアリストであったということなのかもしれません。

(この考えが、実行不可能な『現実』であったことは今はさておきます)

大佐時代の井上成美は、この軍令部の権限強化に対して職を賭けて激しく抵抗しました。

「艦隊派」の尖峰、南雲忠一には何度も「殺すぞ」と脅迫と圧力をかけられています。

このため井上は危うく更迭の末、予備役編入ということになりかかっていましたが、

それをすんでのところで救ったのが、井上が非難した当の伏見宮でした。

伏見宮は

「男としてまた軍人として、まさにああでなければならない。

自己の主張、信念に忠実な点は見上げたものである。

次は良いポストに就けてやるとよい」

と井上をかばい、その甲斐あって井上は「比叡」の艦長に就いたのですが、

その後大将になるのも、この時の口添えが無ければ実現しなかったことになります。

このときに井上成美を抹殺しなかったことは、伏見宮が艦隊派の推進力の中心として

条約派を追いやったことによる「日本の国益の損失」を少しは挽回する結果となりました。

なぜなら、井上成美という最後の海軍大将がもし存在しなかったら、

戦後の日本の在り様が少しならず変わっていたのではないかと思われるからです。

確かに、井上や、井上の指名した高木惣吉の活動は、結果として、

日本の終戦を早めることは出来なかったかもしれません。

しかし、少なくともあの時期にそのような日本軍人がいたということは、

それだけで終戦後の日本にとって、対外的にも一点の「良心」となりえたのです。

これが日本の復興にとって、どれだけ救いになっただろうかとわたしは思うのです。

思えば日清日露戦争を経験した海軍軍人たちが「大鑑巨砲主義」に拘るのは当然で、

ましてや伏見宮のような実力のある軍人であればなおさらのことでしょう。

伏見宮を「頑迷に陋習に囚われて結局日本を戦争に追い込んだ悪」と決めつけるのは

そこにいなかった後世の人間の傲慢にすぎません。

そして、伏見宮がこの典雅な書でいうところの

「儲材鎮洋」

という、いかにも自信に満ち溢れた海軍軍人らしい文言の前半二字、

優秀な人材、将来に有益な人材を育てるという部分は、

敵対する陣営の井上の資質を高く買って、

かつ潰すことをしなかった慧眼をそのまま言い表しています。

伏見宮は開戦前の1941年4月には軍令部次長を辞職され、また元帥として国政に携わられますが、

日本の戦況が悪化した昭和19年6月頃のご発言で

「特殊な兵器」(特攻を示唆するという説あり)を早急に開発使用すべき、と述べられています。

その前年の昭和18年8月、伏見宮は、通信隊司令部として

前線に赴いておられた第四王子の博英王を、

セレベス島上空での乗機被撃墜により失われました。

我が子を失ってなお戦争は完遂されるべきというお考えは

変わることはなかったのでしょうか。

おそらく傷心のままに終戦を迎えた伏見宮は、終戦わずか一年後、

博英王の後を追うかのように、焼失した旧伏見宮邸近くの旅館で薨去されました。

享年71歳。

57年前、昭和21年8月16日のことです。