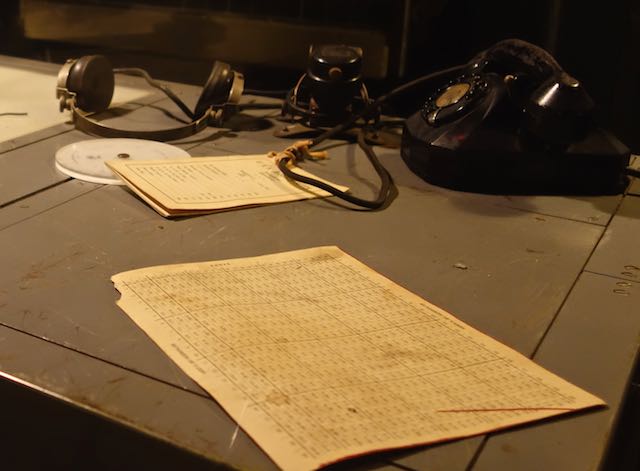

戦艦「マサチューセッツ」の見学をしていて、

CICの片隅に乱数表が置いてあるのに気付きました。

それでふと、暗号について書いてみようと思ったわけです。

一度書いたことがありますが、海軍甲事件でアメリカ軍が山本元帥機撃墜に

成功したのは、山本元帥の行動予定が傍受されていたからでした。

昭和18年4月13日、「い」号作戦の指揮を直接執るために、山本大将は

旗艦「武蔵」から降り、一式陸攻でラバウルから前線に向かいました。

その航路は日本軍の制空権下だったにもかかわらず、米軍の P38ライトニング16機に

ブーゲンビル上空で急襲を受け、山本長官の乗った1番機は撃墜されたのでした。

米軍が傍受した視察日程の通信文は暗号で打電されましたが、

日本側の暗号はすでに解読されており、米軍としては、あとは予定通りに

やってくる長官一行の航空機を待ちぶせしていればよかったのです。

ここで注目すべきは、海軍が2週間前に変えられていた暗号を使わず、

従来の暗号を使って連絡していたという事実です。

まだ改変したばかりの暗号を把握していなかったらしい通信将校が、

暗号を変えずに通信したのが日本の運命を決めたということになります。

ところで、このとき護衛についていた6機の零戦の搭乗員が、事件後、

海軍から処分される、ということは公式にはありませんでした。

しかしこの後彼らは、みすみす長官機を失い、自分たちが生きて帰ったことに対する

責任を取るかのように(取らされるかのように」?)連日の出撃を続け、

腕を失う負傷をした一名以外は、終戦までに全員戦死してしまいました。

戦後長官機を撃墜したという米軍航空隊の搭乗員は、

「あのとき零戦1機が我々に体当たりしていれば長官機の撃墜は防げたのに、

彼らはなぜそれをしなかったのだろうか」

と不思議がっていたそうですが、5人はおそらく、全員が

それをどうしてあのとき自分がしなかったのかを

最後まで悔やみながら死んでいったのではないでしょうか。

話が逸れましたが、 わたしの疑問は、護衛機の搭乗員が暗黙の掟のうちに

自らが責任を取った形で死んでいったのに対し、このとき

暗号を変更せずに打電した者がなんらかの処分を下された、

あるいは責任を取ったという話が全く残っていないことです。

ある意味、この責任者の怠慢、暗号を変えなかったことが長官の死を

招いたということは護衛のミスより責められるべきことなのに。

さて、ここで暗号の歴史についてお話ししておきましょう。

世界最古の暗号といわれる「シーザー暗号」(Cieacer Cipher)は

あのカエサルが、通信に秘密を要するときに用いた暗号です。

シンプルなアルゴリズムによって構成されたこの暗号は、

「A→D」「B→E」などといった一定の法則を持っていました。

A B C D E F G H I J K L M N

D E F G H I J K L MN O P Q

O P Q R S T U V W X Y Z

R S T U V W X Y Z A BC

これが暗号表です。

QDYB EOXH QL NRL(NAVY BLUE NI KOI)

などという具合に文章を作るわけですね。

英語で「暗号学」のことをCRYPTOLOGY(クリプトロジー)といいます。

暗号表を作ること(CRYPTOGRAPHY)や

暗号を解析すること (CRYPTANALYSIS)を研究する学問です。

暗号の歴史についての学術研究をするのも暗号学です。

日本で暗号が学問になっていたとは聞いたことがありませんが、

暗号開発は外務省と陸海軍によって行われていました。

日本の機械式暗号

情報戦を重視するアメリカは早くから暗号学に国を挙げて力を入れており、

このことも

「FDRは真珠湾攻撃のことを事前に暗号解読によって知っていた」

という通説の後押しをしています。

そのアメリカが、大戦中暗号戦に使っていた秘密兵器が二つありました。

一つはこれ。

このキイの少ないタイプライターみたいな機械、

これも「マサチューセッツ」のCICにあったものですが、

これこそがECM II MACHINEという電子暗号機です。

16世紀から19世紀にかけて、暗号解読技術の進歩と普及により

シーザー暗号のような単純なものは次々と解読されたため、

アルゴリズムを打ち込んだ機械式暗号機が20世紀になって現れました。

みなさんはおそらく一度くらい「エニグマ暗号機」という言葉を

どこかでお聞きになったことがあるでしょう。

アメリカ軍のECM IIと同じくローター式で、第二次世界大戦中

ナチス・ドイツ軍が使っていた暗号機のことです。

今は本題でないので詳しくは述べませんが、このエニグマ暗号機、

当時からアメリカイギリス始め、世界中がスパイを使ったり、Uボートや

ドイツの船を捕獲したりして解読を試み、それに成功するとドイツが

それに対抗して機構を難しくするといういたちごっこが繰り返された

伝説の暗号機です。

ウィキがまるでスパイ小説のあらすじみたいになってます。(笑)

エニグマ暗号機

ここはいわゆるひとつの暗号室。

部屋には厳重に施錠がされて関係者以外は立ち入り禁止でした。

見学用にドアはガラス張りになっていましたがもちろん当時は違います。

暗号機は特別製の専用コンソールに据え付けられています。

この暗号機は特別なローターを内蔵しており、そのローターのセッティングで

平叙文をエンコード化し、また暗号化された文をデコードします。

暗号機のオペレーターが使用していたマニュアルがキャビネット上の

ラックにおいてありますが、一般にオペレーターはこのマニュアルで、

ローターのセッティングを行いました。

極秘といえば、戦時中にはこんなポスターが日米どちらにもあったものですが、

アメリカのこれ(口を滑らせれば船が沈む、リップとシップが韻を踏んでいる)

は、日本のあれ(『進む防諜後押す聖戦』みたいな)と違い、

主に軍内部に向けて兵士の啓蒙のために作られたようです。

アメリカ軍の新兵教育では、防諜のための「10則」(TEN SUBJECTS)

を教え込まれましたが、その中には家に出す手紙の書き方や、

会話での禁止事項、万が一捕虜になった時についての心構え

などが書かれていました。

さて本題。

アメリカ軍が用いていた暗号の「より洗練された方法」とは、

なんとネイティブ・アメリカンの言語を暗号に使うことでした。

それが本日タイトルの「ナバホ・コード」です。

大東亜戦争開戦直後は、日本軍はアメリカ軍の暗号をたやすく解読していました。

「暗号学」はありませんでしたが、アメリカ国内で学問をしたり住んでいて

それなりに文化について理解をしていたこともその糸口となったのです。

そこでアメリカ軍は、日本人には馴染みがなく想像もつかない言語をしゃべる

アメリカ先住民族の言葉を暗号に使うことを思いついたのです。

このアイディアを思いつき、オーガナイズしたのは

フィリップ・ジョンストンという人物でした。

父親が宣教師で、生まれた時からナバホ族の中で育ち、

ナバホ語にも堪能だったのです。

このとき、解読をさらに困難にするため、アメリカ人がナバホ語を取り入れるのではなく、

ナバホ族が暗号要員として雇われ、彼らは

「コードトーカー」(CODE TALKER )

と呼ばれました。

第1次世界大戦ではチョクトー族、コマンチ族が実験的に雇われたそうです。

これらネイティブアメリカンの言語はアルファベットを使わず、

さらに発音も独特で、その言語がマザータングでない者には習得は

まず不可能であるということが暗号に使われた大きな決め手となりました。

アメリカ軍はナバホ族の若者に教育を施し、コードトーカーたちは

ナバホ語には存在しない単語を存在する単語に置き換える

さらにそれをナバホ語に翻訳して暗号にする

という段階を踏んで、解読されにくい置換暗号を作りました。

たとえば、

BATTLESHIP(戦艦)→ WHALE(鯨)→ LO-TSO

AIRCRAFT CARRIER(空母)→BIRD(鳥)→TSIDI-MOFFA-YE-HI

MINESWEEPER(掃海艦)→BEAVER(ビーバー)→CHA

SUBMARINE(潜水艦)→IRONFISH(鉄の魚)→BESH-LO

DESTROYER(駆逐艦)→SHARK(鮫)→CA-LO

また、Cを表すのに、CATの猫を意味するMOSSIがつかわれたりしました。

結局日本がナバホコードを解読することは最後まで出来ませんでした。

(ドイツに関しては、ヒットラーが戦前にアメリカに先住民の言語について

暗号に使われているという情報を元に解読を指令したという噂を聞いて、

アメリカ軍はヨーロッパでのコードトーカー運用を中止していた)

日本軍がフィリピンで捕虜にしたナバホ族出身の軍人に

Joe・Kieyoomiaという人物がいました。

キヨミヤという名前でアジア系の顔立ちをした彼を

現地の日本兵は日系二世だと思い込み、裏切り者として虐待し、

ナバホ族であることがわかってからは、

ナバホコードの暗号表を自白させるために拷問したと言われています。

しかし彼はコードトーカーではなかったため、暗号について

日本軍は何ひとつ知り得ることはできませんでした。

アメリカ軍がナバホコードを置換暗号にしておいたのはこのためでした。

ちなみにこのキヨミヤはバターン死の行進を生き延び、

長崎で捕虜になっている時に原子爆弾の投下にも遭いましたが

コンクリートの独房にいたため助かりました。

彼は1997年まで生きて76歳で亡くなっています。

ナバホ族を投入するというのは、キヨミヤが日系人と間違えられたように、

日本兵からは外貌が一見敵か味方かわからないというメリットもありました。

この「ナバホ暗号部隊」に参加したナバホ族長老は、

「太平洋諸島最前線で日本人兵と至近距離で向かい合った時に、

後ろにいる白人たちよりも敵である日本人のほうが

自分たちと外見が似ており、親近感を覚え動揺した」

とのちに語ったそうです。

戦地では彼らは常に前線に立たされていましたが、その代わり、

白人の兵士に生ける暗号表として常に周りを護衛されていました。

さて、翻って我が日本軍において、軍の通信に薩摩出身者を使い、

早口の方言で通信をさせたと言うことがあります。

わたしは昔、奥さんが沖縄県出身の人が

「嫁の実家に行くと、皆が何を話しているのかさっぱりわからない。

まるで外国」

とぼやいていたのを聞いたことがあります。

アメリカで知り合ったインド人の夫妻も、夫の方が妻の実家で

全く同じ目にあったと話していました。

どちらにも

「どうやって意思疎通してるんですか」

と聞いてみたのですが、どちらも返事は同じ。

妻の親族は自分に話しかける時にはテレビやラジオで

話される標準語を普通にしゃべってくる、ということでした。

とにかく、そのときアメリカ軍のコードブレーカーは薩摩弁を聞き取れず、

大変難儀したのですが、困り果ててある日系二世に聞かせたところ、

その二世がたまたま薩摩出身で解読成功、という奇跡が起こりました。

この話は、山崎豊子の小説「山河燃ゆ」のなかで、主人公の天羽賢治が

上から日本語の通信文のテープを聞かされ、出身地の方言であることに

気がつき通信内容を解読する、というエピソードになって登場します。

その二世が方言を聞き取ったことでアメリカ軍は日本軍の動向を知り、

その情報を元に行った攻撃によって日本人の命が失われることになり、

天羽はそれを知って懊悩する、という内容でした。

ナバホ族のコードトーカーの存在は戦争中はもちろん、 1968年に

機密解除になってからも秘匿されていました。

「コードトーカーを必要とする場面が(冷戦で)今後起こるかもしれない」

と考えられていた為だと言われています。

彼らの存在の秘匿が完全に解除されてから2年後の1982年に、

かつてのコードトーカーズはロナルド・レーガン大統領によって表彰され、

彼らを顕彰して8月14日がコードトーカーの日(National Code Talkers Day)

と定められることになりました。

また2000年、ナバホ族コードトーカーに、

議会名誉黄金勲章(Congressional Gold Medal)

が授与されました。

そして、2年前の2014年6月4日、アメリカ軍の生ける暗号であった

29人のナバホ族のうちの一人、チェスター・ネズ氏が

(日本軍に捕まっていたら日系二世だと思われたであろう名前ですね)

「最後のコードトーカー」として、93年の人生を終えました。

「過去の様々な経緯にもかかわらず、彼ら、ネイティブアメリカンは

アメリカのために勇敢に戦ってくれた」

2001年7月26日、名誉勲章金メダル授与式での時の大統領、

ジョージ・W・ブッシュの言葉です。