1976年版映画「ミッドウェイ」最終日です。

こちら帰還前の友永大尉機。

米機動部隊らしきものを発見しました。

艦影早見表と慎重に見比べて「ヨークタウン」級空母であると断定、

すぐさま「赤城」に連絡しようとしますが、無線機が故障していました。

「エンタープライズ」の艦爆隊は、そのころ

アメリカの潜水艦「ノーチラス」と交戦したのち、機動部隊に戻る途中の

駆逐艦「嵐」を発見しました。

しかし、これはアメリカ側の記録に基づく情報で、「嵐」の生存者は

「赤城」の傍を離れていなかった、と証言しているそうです。

ミッドウェイ海戦については今日も研究が続けられていますが、

わかっていないことや双方の証言が一致しないことが多々あります。

それはともかく、史実においてもこの後マクラスキー隊は、

駆逐艦の方向を索敵した結果、ついに機動部隊を発見したのです。

「敵空母4隻発見!」

マクラスキー隊の艦爆は先陣を切って「加賀」を襲いました。

日本側は急降下に気づかず、対空砲も間に合いません。

甲板後部への投弾、続いて3発が次々と命中。

見張り員が雷撃機の動向と発艦直前の直掩機に気を取られていたせいで

艦爆の急降下の発見が遅れたのでした。

換装中の爆弾が甲板に出ていたところをやられたのですから被害大です。

「1隻消したぞ!」

敵を仕留めたという搭乗員同士の通信を聞きながら

にこりともせず息を飲んでいる機動部隊司令部。

「Bull's eye!」(ダーツのターゲットの形状から、当たりという意味)

続いてヨークタウンの艦爆隊が「蒼龍」へ攻撃開始。

また、航空機発進中の「赤城」も続いて攻撃が行われ、

第二次攻撃隊準備機にや魚雷などに誘爆して大火災が発生しました。

ちなみに「赤城」には盲腸から復帰した淵田中佐が乗っていて、

零戦が爆風で吹き飛ばされた時両脚骨折の重傷を負っています。

わずか6分の間に、戦況も、歴史もが変わりました。

しかし「飛龍」は他の三隻の空母から離れていたため、

艦爆の攻撃を受けていません。

あっという間にやられてしまった空母三隻を、「飛龍」から

呆然と眺める友永大尉以下日本軍の搭乗員たち。

なんかわかりませんがものすごくかっこいい?シーンです。

ところで二枚目写真の一番右、もしかして佐藤允さんじゃないですか?

「太平洋の嵐」の流用がここにまで・・・orz

そしてその光景を海に浮かんだまま眺めるゲイ少尉。

もののあはれを感じている場合ではありません。

南雲長官は「長良」に移乗することになりました。

「赤城」は舵が効かなくなり火災が起きていたものの、

被弾は1〜2発で機関部は健在であったため曳航も検討されますが、

結局爆発が相次ぎ、最終的には駆逐艦の雷撃により処分されました。

「飛龍」の小林道雄大尉は真珠湾作戦にも参加しています。

映画では山口多聞に

「前回連絡のあったところを飛び、運を信じて探すんだ」

と命令され空母を求めて飛び立ちました。

「ヨークタウン」に飛行隊が帰還してきました。

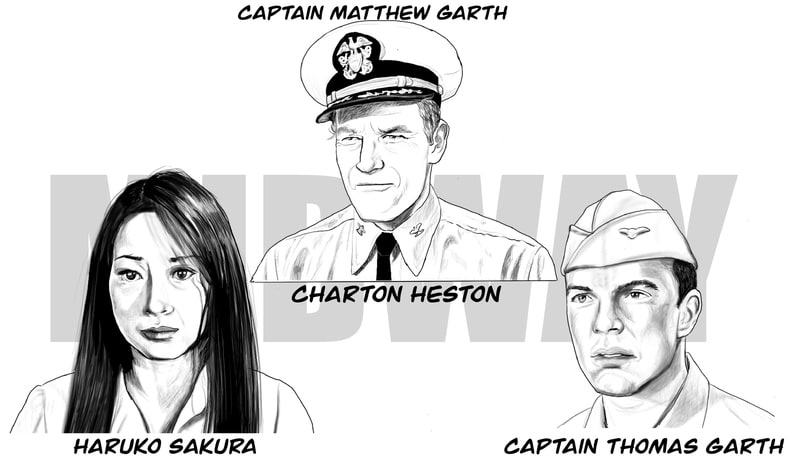

ガース大佐は司令として、そして一人の父として

生き残って帰ってくる搭乗員たちを見守ります。

そして着艦した彼らの顔を一人一人確かめるのでした。

これは有名な実写映像です。

向こうに駆逐艦の姿が認められます。

甲板に降りたときジャンプし、着艦フックが掛からずに、そのため

構造物に激突してしまいます。

操縦席から後ろがぽっきり折れてしまうのですが、

なんと搭乗員は無事で助け出されるというこの映像、

これをトム・ガース大尉の帰還シーンに流用しました。

ガース大尉が乗っていたのは確かF4Fワイルドキャットでしたが、

帰ってきたときにはなぜかF6Fヘルキャットになっております。

それはともかく、とりあえず生還を果たした息子を見て

父親であるガース大佐は、艦橋をかけおります。

おろおろと担架についていくガース大佐。

本当にこの人いままで何の仕事をしていたの。

「父さん」

今まで顔を合わせると上官として敬語を使っていたトムが、

この時は息子となって発した言葉に、父は思わず微笑みます。

「トム、真珠湾で会おう」

「下艦するときには僕と春子の写真を持って降りてくれないか」

「もちろんだ、任せておけタイガー」

「ありがとう、父さん」

( ;∀;)

「ヨークタウン」には小林道雄大尉率いる艦爆隊が・・・・、

って、この変な日本軍機、どこかで見た覚えがありませんか?

そう、忘れもしない「パールハーバー」ですよ。

あのときもかなり突っ込みましたが、このアサヒビールの蓋みたいな

旭日模様の日本機の元々の出所は、アメリカ制作の映像のようです。

実際の飛龍第一攻撃隊は、99式艦爆と零戦から成っていました。

小林大尉は、米軍のレーダー網を突破するために低空で飛行し、

「ヨークタウン」に肉薄し、爆弾を抱いたまま戦闘機と交戦しました。

ミッドウェイ海戦を語るこの映画で小林大尉がフィーチャーされているのは

この時の果敢で正確無比な攻撃が米軍の戦史でも称賛されているからです。

敵戦闘機の防御を潜り抜け生き残ったたった8機の艦爆は、

爆弾3発を命中させ、「ヨークタウン」は動力を失い航行不能になります。

小林大尉は対空砲の攻撃で戦死しました。

「飛龍」に帰還したのは艦爆5機、そして零戦1機です。

フレッチャーは「アストリア」に移乗しますが、かる〜く

ガース大佐に

「君は間に止まってフライトオペレーションをしたまえ」

「飛龍」艦爆隊の報告を聞いた友永大尉は出撃を行います。

友永機の右側タンクの破口は応急処理しかできていませんでした。

「飛龍」もとパイロットは、整備員が

「友永大尉の艦攻は修理のいとまがなく、片道燃料で出撃した」

と言っていたことを証言しています。

しかし友永大尉自身は米艦隊までの距離が近いので十分帰れる、

と言って出撃して行きました。

「ヨークタウン」ではここでとんでもないことが起こります。

トムを見舞った後、艦橋から双眼鏡で外を見ていたガース大佐に、

いきなり同僚が、

「マット、飛行機が余ってるので一緒に飛んでくれるか」

と頼んできたのです。

いや、正確には「搭乗員より飛行機の数が多いから」

と言っていましたが、こんなことってあり?

あるわけないですよね?

大佐ったらもう現役パイロットを退いて久しいはずで、

そんな人にいきなり艦爆で爆弾落としてこいはないと思うの。

しかしガース大佐はかる〜く

「シュアー」

とか返事してさっさとフライトスーツに着替えて飛び乗ります。

うーん、なんてフットワークの軽い大佐なんだ。

海軍情報部にフレッチャーから戦闘経過が伝えられました。

「敵の空母三隻が燃えている」

ロシュフォール大佐は相変わらずのノリで

「ハーレルーヤ〜」

などとはしゃぎ、攻撃中止を提案しますが、ニミッツは

「わたしが四隻目の空母をやりたい!」

と渋〜く呟くのでした。

ここで有名な友永大尉の最後が描かれます。

実はアメリカ側の戦闘詳報では、ジョン・サッチのF4Fが友永機と思われる

隊長標識をつけた艦攻を撃墜し、艦攻は墜落する前に魚雷を投下したが

命中しなかった、となっているそうです。

日本側の戦闘詳報によると、黄色い尾翼の友永機は対空砲火で被弾炎上し

「ヨークタウン型艦橋付近に激突自爆せること判明す」とあり、

この映画では日本側の記録が元になっているのです。

友永大尉が機体を突入させたことを表すために

映画では特攻機の突入したフィルムを挿入しています。

その後「飛龍」の橋本俊雄大尉の第二中隊は魚雷二本を

「ヨークタウン」に命中させ、帰還した、というのが日本側の記録です。

映画もその情報に忠実に描かれています。

こちら突如現れる実写フィルム。

「エンタープライズ」甲板から出撃する24機の艦爆です。

「ホーネットは?」

「もうあまり残っていません」

「ホーネットに連絡を。すぐに出撃だ」

老骨に鞭打って飛ぶガース大佐。

眼下に燃え盛る敵空母三隻を認めました。

「飛龍」甲板で山口少将自ら攻撃から帰った橋本大尉の報告を聞いていると、

そこにガース大佐の艦爆が急降下してきました。

これは実写映像のようですが、本当だとすればこの角度で降下する

艦爆のパイロットは真っ逆さまに落ちていく感覚だったでしょう。

ガース大佐の艦爆が投下した爆弾は甲板のど真ん中にヒット。

実際には艦爆隊は飛龍の飛行甲板の日の丸を目標に突入し、炎上せしめ、

「航行不能となった「飛龍」は駆逐艦「巻雲」の雷撃によって処分されました。

実際は、

「赤城、被爆大、総員退去」

との報告を受けたとき山本長官は渡辺(右隣)と将棋を指していて、

「ほう、またやられたか」

「南雲は帰ってくるだろう」

とつぶやいただけでそのまま将棋を続けていたらしいのですが、

もちろん、これでは映画が台無しになってしまうので、その代わりに

「陛下にはなんとお詫びすればよろしいでしょうか」

と尋ねる細萱中将(黒島亀人?)に向かって

「任せて起きたまえ。

陛下に詫びなければならないのは私一人だ」

と重々しく答えております。

「エンタープライズ」では帰還してくる航空機を見守っていました。

満身創痍の(という設定の)機体を操り、アプローチするガース大佐。

昔取った杵柄操縦でこの局面を乗り切れるのか?

ガース大佐、後ろにも人が乗っていることをお忘れなく。

しかし残念無念、着艦失敗してこの瞬間2名が戦死されました。

実写映像では投げ出されたコクピット部分に人が駆け寄っていますが、

手の施しようもなく見守るだけです。

こちらカタリナPBYに救出されるゲイ少尉。

そして「エンタープライズ」がハワイに帰国しました。

全く顔に火傷していないトム・ガース大尉が運び出されるのを・・、

なぜか佐倉春子が近くで眺めています。

彼女はガース大佐の計らいで本土に送られずにすんだようですが、

だからといって日系人が帰還する軍艦の出迎えに来て

こういう場所に立ち入ることはまず不可能だったはずです。

気軽に二人で帰還してきた「エンタープライズ」を出迎える

ニミッツ提督とロシュフォール大佐。

「こんな大勝利だったとマットは知っていたでしょうか」

提督と情報大佐がこんな風に語るガース大佐って一体何者?

それはともかく、ニミッツはこう答えます。

「彼はこう言ったに違いない。

『何でもありませんよ、提督。

山本はすべてにおいて勝っていた。強さも、経験も、自信においても。

われわれは日本軍より優れていたのか、それともただ幸運だったのか』と」

英語の原文を見てもよく意味がわからないのですが、

とにかくこの映画では、決してアメリカ側は日本軍に対し、

ミッドウェイで楽勝だったわけではなく、苦しい戦いの末

得た勝利であるということを強調しているようです。

日本側におけるミッドウェイ海戦の記述は、ともすれば

南雲長官の指揮官の資質とか甘く観ていたとか情報の扱いの杜撰さとか、

敗因を追求するばかりで、圧倒的な戦力差があったように語られがちですが、

この映画に限らず、アメリカ側はどうやらそう思っていないらしい、

(あるいはそうではないことにしている)ということを最近ある筋から聞きました。

アメリカの国史教科書などで語られる日米戦争は、ミッドウェイ海戦に限らず、

「いかに日本が強かったか、そしていかにその強い敵に我々は勝ったか」

ということを強調しているものが多く、その強かった敵に対して、

東京裁判の頃から、特に軍人は素直に称賛を送っていたといいます。

方や、外でもないそのアメリカのGHQによって贖罪史観を植え付けられた

日本人は、自国軍の精強さを称えるどころか、彼らを顕彰することすら

大っぴらにはできないような空気に支配されて今日に至るわけですが。

おっといつもの愚痴になってしまいました。

とはいえ、時代とインターネットの発達によって、歴史認識も様変わりしつつあります。

たとえば、我々に忸怩たる思いを抱かせるところの、アメリカ人の

「原子爆弾投下の正当性=戦争を早く終わらせるために仕方なかった」

というあの主張もそうで、現代ではとくに若者の間では、

「いかなる理由であっても原子爆弾は人類に対し使うべきではなかった」

という意見が多数を占め始めているのだということです。

当事者(この場合原爆を落とすことを決定し賛成した国民)がこの世からいなくなると、

歴史がニュートラルに語られだすということの一例かもしれません。

最後はウィンストンチャーチルのミッドウェイ海戦への賛辞、

「海戦史上、今回の闘いほど激しく心震わせるような衝撃的なものはなかった。

合衆国海軍、その航空部隊、兵士たちの能力が輝かしく発揮された。

その勇気、そして指揮官たちの能力の高さがその根底にある」

が流れて映画は終わります。

大変通好みの、というか戦史ファン向けのマニアックな映画で、

ミッドウェイについて多少のことを知っていなければ、

あまり面白いと感じないという嫌いはありますが、日米両国が

死力を尽くして戦ったというそのことを称えるというスタンスは

観終わったあとに、なにかスポーツの試合の後のような

互いに健闘を讃えあいたいような清々しい?気持ちにさせられます。

わたし個人としては、これで「ミッドウェイ入門」レベルくらい、

特に時系列に沿って理解することができましたので、

これもまた次の機会につなげてさらに知識を深めていく所存です。

終わり。