ボストンの離れ小島、マーサス・ヴィニヤード。

「マーサのブドウ園」

という名前を持つケープコッド近くのこの島は、国内の著名人が多く住み、

生活費は国内平均の60%高く、住居費はほぼ国内平均の二倍。

ジェームス・テイラー、ポール・マッカートニーなどの住人や、

クリントン夫妻のように夏の間だけの住人となる有名人は枚挙にいとまがありません。

ケネディ家の別荘があり、かつてエドワード・ケネディが事故を起こしたり、

JFKの息子ジョンの操縦する小型機が墜落したり、

あるいはジョン・ベルーシの墓があって墓参りする信奉者が住民の不興を買ったり、

何かと派手な事件や話題にもことかかない島です。

わたしはここに一度遊びに行きましたが、エドガータウンは見事に統一された雰囲気の

「白い家」ばかりで、おそらくこれは住民の間で暗黙のルールとして決められた色なのだろうと

感心しながら話し合ったものです。

町中がそのようなセレブリティの矜持と排他性を感じさせる空気に満ちており、

美しくはあるが決して「よそ者」を受け付けない町、そのような印象を持ちました。

1976年、このセレブリティの住む町で、一人の女性が亡くなりました。

ナンシー・ハークネス・ラブ。

本日画像は彼女の写真をもとに制作しました。

今まで何人かの女流パイロットをモデルに漫画タッチで描いてきたのですが。

この画像では、実は目の大きさ以外ほとんどデフォルメしていません。

細面の顔、くっきりした二重まぶたは、ほとんど写真の通りです。

いや、実に漫画的な美貌でいらしたようですね。

あまりこの図からは想像できませんが、彼女はエアフォース・オフィサー。

タイトルはルテナント・コロネル、つまり空軍中佐です。

彼女は、先日エントリに挙げたジャクリーヌ・コクランと並んで、

最初に米軍軍人となって空を飛んだ女流飛行士でした。

ナンシーは1914年、ミシガン州の裕福な医師の家庭に生まれました。

ニューヨークの名門女子大

ヴァッサー・カレッジとマサチューセッツ・ミルトンアカデミー

に学んだ「才媛」でしたが、早くから飛行機に憧れ、

16歳の時には飛行機の免許を持っていました。

どうもいたずら好きのお転婆だったらしく、ミルトン在学中のある日、飛行機で

近隣の男子校の上空を「急襲」し、低空飛行でグラウンドの上を飛び、

チャペルを避けるために急上昇などをして皆を驚かせています。

びっくりしてこの若い女性の「狼藉」を観ていた一人が機体のナンバーを書きとめ、

近隣の空港に通報して、誰が操縦しているかが突き止められました。

皆の注目を浴びていい気持ちで学校に帰ったナンシーを待っていたのは学校関係者。

しかし、彼らは彼女が飛ぶことをやめさせることはできませんでした。

確かに学校側は当時、生徒の車の運転を固く禁じていましたが、

「飛行機を操縦しないこと」というルールはどこにもなかったからです。

彼女はしかも後年、ミルトンの学生に飛行機を貸してそれで商売までしています。

ミルトンはどうやら「飛行機操縦禁止」を彼女の「飛行問題」以降も

学校の規則に加えることはしなかったようですね。

1936年、彼女は当時陸軍航空隊の少佐であったロバート・ラブと結婚します。

プリンストンとMIT(マサチューセッツ工科大学)というこちらも名門校の卒業生でした。

それにしても、「LOVE」という名前が存在するというのには少し驚いてしまいますね。

映画「タイタニック」に、「ラブジョイLovejoy」という名前の人物がいましたが、

これはそのものズバリです。

この結婚によって彼の名前に変わったナンシーは、後に三人の娘を設けました。

パイロット同士の夫婦は、共同で飛行機会社をボストンに設立し、

彼女は自社のテストパイロットとして飛び、会社は受けに入ります。

1940年5月、彼女は陸軍航空隊の輸送部隊を設立したロバート・オールズ中佐に、

女性パイロットによる航空機輸送部隊を作ることを提案する手紙を書きます。

次いで彼女は49名の、飛行時間を100時間超える女性パイロットをリストアップし、

それを提出しましたが、オールズ中佐の上官ハップ・アーノルド准将はこれを却下。

理由は、どうやら、彼女たちに向けられる世間の偏見を体面上気にした、というところです。

「同性愛者か、そうでなければ商売女のようなあばずれの集団」

と言われるようでは、軍にとっても面子は丸つぶれだと考えたのでしょう。

(これはとりもなおさず、彼自身の偏見であったということなのですが)

しかし、意外なところから活路は開けます。

真珠湾攻撃以降、彼女の夫はワシントンの任務に転勤になり、彼女もそれに付き従うのですが、

会社のオフィスはボルチモア州のメリーランドにあったため、毎日そこまで自家用機で通勤しました。

そんなある日、夫のロバートが、輸送部隊のロバート・ターナー大佐と(どうでもいいけど、

この話の登場人物はどうして名前が皆ロバートなのか)雑談していました。

以下エリス中尉の妄想です。

「グッドモーニング、サー」

「モーニン、ボブ。毎日時間に正確だね」

「はあ、うちの家内の通勤の関係上、家を出る時間がいつも早いもので」

「ああ、会社を持っていたんだったな。それが遠いんだね」

「ええ、ボルチモアです」

「What a heck! そんな遠くまで毎日列車通勤しとるのか」

「No way! (笑)飛行機ですよ。彼女が自分で操縦していくんです」

「Holy Moly! なんだって?ユアワイフは免許を持っているのか」

「持ってるなんてもんじゃありませんよ。彼女はうちのテストパイロットです」

「・・・・・・・・ボブ、その話をもう少し詳しく聞かせてくれないか」

ちょうどターナー大佐は運輸専門の人員を集める任務にあたっていたからですが、

さらにナンシーのパイロットとしての技術を確かめるに従い、彼女が当初立案した

「女性だけの輸送航空隊」を本格的に始動させようと動きます。

パイロットを集めるのも彼女の仕事でした。

そのリクルートに当たって、彼女はパイロットたちにくれぐれも世間の目を気にするよう、

たとえばこんなことを言っています。

「WAFSが成功するもしないも、あなたたちが世間の偏見をはねのけられるかどうかです。

くれぐれもスキャンダルだけは起こさないでください。

男性パイロットと同乗することも避けるように。

WAFSが男性と一緒に飛んでいるところを世間が見たら、それはきっと

公費を使って一緒に部屋で過ごしているようなものだと思うからです」

今から見ると、考えすぎだよ、という気もしますが、もともと計画が立ちいかなかった原因を

彼女はよく認識しており、そのリスクをできるだけ排除したかったのでしょう。

それでなくてもマスコミと世間の彼女たちに対する注目は大変なもので、

ナンシー・ラブのことは

「今最も注目されている『脚の美しい六人の女性のうちの一人』」

などという揶揄交じりのセンセーショナルな記事がライフに載ったくらいでしたから。

これからわずか数か月後、

女性補助輸送部隊(Women's Auxiliary Ferrying Squadron)

WAFSが誕生し、ナンシーはその部隊29名の隊長として任命されます。

前回お話ししたジャクリーヌ・コクランは、

いわばナンシー・ラブの「ライバル」と見られていました。

二人が女子航空輸送部隊の設立を、しかも同じオールズ中佐に訴えていたのは、

その経緯を見る限りどちらが先かはわからないのですが、

コクランがルーズベルト大統領夫人に手紙を書いたというのが40年の9月。

どうもわたしはこのコクランという女性の、特に前半生は、妙に功名心だけが先走っているせいか、

「女子部隊設立」に動いたのも、どこかでナンシーのことを聴きつけた彼女が、

「彼女が失敗しても、わたしならきっと成功させられるに違いない。

なんといっても夫は富豪の名士だし、ルーズベルトとも知己があるのだから」

と競争心を燃やしたのではなかったかと思えて仕方ありません。

しかし、同時に二人の有名な飛行家が同じ土俵に立った結果、

結論として陸軍が最初に「顔として採用した」のはエリート軍人を夫に持つラブでした。

これは、どうやらコクランにとっては屈辱であったらしく、

WAFSの初代司令がラブに決まったということを聞いた途端、

それまでイギリスで現地の女子航空部隊を視察して、帰国したばかりであった彼女は

すぐさま再びイギリスにもどっています。

そして、さらにイギリスで巻き返しを図り?、帰国後は別の女性部隊

女性飛行練習支隊(Women's Flying Training Detachment)、

通称WFTDを作り、めでたく?その司令となったのでした。

よかったですね(棒)

陸軍という男の掌の上での二人の女の戦い、みたいな構図ですが、

彼女らがお互いについてどう思っていたのかについて記されているものはありません。

1943年にはコクランとラブの二つの部隊は統合され、

空軍女性サービス・パイロット(Women Airforce Service Pilots)

WASPになります。

ナンシー・ラブは、WASPの輸送部隊のヘッドとなり(本日のタイトルはここから付けました)

その指揮下で、第二次世界大戦中アメリカ軍が使用した航空機のすべてを

1944年の解散までの間に輸送する任務に携わりました。

ちなみにラブが輸送にフォーカスしたので、コクランがWASPの司令になっています。

あくまでも動機は「地位と名声」であったコクランに対し、ラブの「女子部隊創設」は、

純粋に飛行家として自分ができることを追求した結果だったという気がします。

(わたしがコクランに点が辛いことを考慮してお読みくだされば幸いです)

あくまでも現場で飛ぶことにこだわったラブは、

P-51ムスタング戦闘機、C-54スカイマスター輸送機、

そしてB-25ミッチェル爆撃機を操縦した最初の女性となりました。

戦闘には決して加わらない、という前提で創設された女性部隊ですが、女性飛行士の効用は

こんな点にもありました。

つまり、女性特有の慎重な操縦によって、未知の、あるいは評価の決まってしまった航空機さえも、

安全に乗ることができるということをデモンストレーションできたのです。

ターナー中佐によると、

「男性パイロットに『空飛ぶ棺』と言われていたP-39の評価を変えたのも

彼女たちによるところが多い」

ということです。

とはいっても、やはり女性の輸送部隊を戦時中に運用することは、何よりも

もし敵機に彼女たちの機が撃墜された時に巻き起こる非難を恐れて、

軍の上層部はそれを積極的に推し進めることは結果的にできませんでした。

英国から要求されているイギリス内地へのB-17の輸送を行うことになった時です。

ターナー大佐は、ナンシー・ラブにそれを行う最初の女性になることを命令しました。

彼女と副操縦士がセットアップをしているときに、ある人物がこの話を聞きつけました。

最初に「女子部隊なんて」とこれを排除した、ハップ・アーノルド長官です(笑)

まさにエンジン始動をしようとしていたラブは、タキシングの停止命令を受け、機を止めました。

翼の下に走ってきたジープから、長官命令を書いた紙が彼女に渡されました。

"CEASE AND DESIST,

NO WAFS WILL FLY OUTSIDE THE CONTIGUOUS US"

「停止せよ WAFの海外への航行はない」

初めての女性飛行士によるB-17離陸の歴史的瞬間を写真に収めようとしていたカメラマンは、

不承不承B-17から降りてきた二人のパイロットの写真を撮るしかなかったのです。

このB-17のニックネームは、奇しくも「クィーン・ビー」と言いました。 ナンシー・ラブ(左)とベティ・ギリーズ

ナンシー・ラブ(左)とベティ・ギリーズ

戦後、彼女と彼女の夫は戦時中の功績に対し、同時に軍から殊勲賞を授与されています。

さて、月日は流れて1976年。

もう一度舞台はマーサスヴィンヤードに戻ります。

戦後、公的生活を退いてからこの島で三人の娘を育て、彼女は穏やかな生活を送ってきました。

現役を離れてもWASPにいたときの部下たちは彼女を慕い、生涯の友となった者もいます。

彼女が亡くなった時、かつての「クィーン・ビー」は62歳。死因は癌でした。

その遺品の中には、彼女が30年に亘って手元に置き続けた小箱がありました。

そこには、かつて彼女が司令として指揮を執り、その命令遂行中殉職した、

WASPの部下たちの写真が何枚も収められていたそうです。

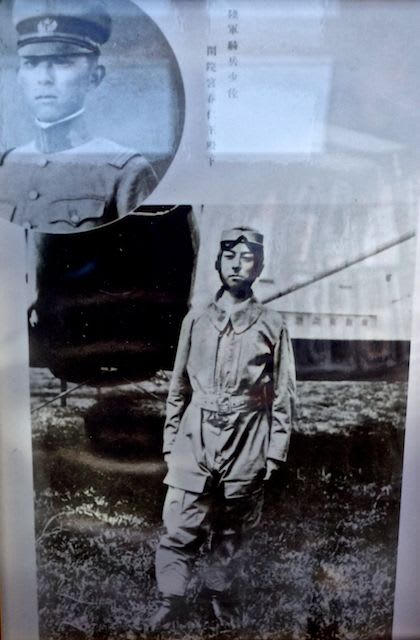

「空の神兵」より

「空の神兵」より