「バルクルーサ」はじめ、この時代の船には

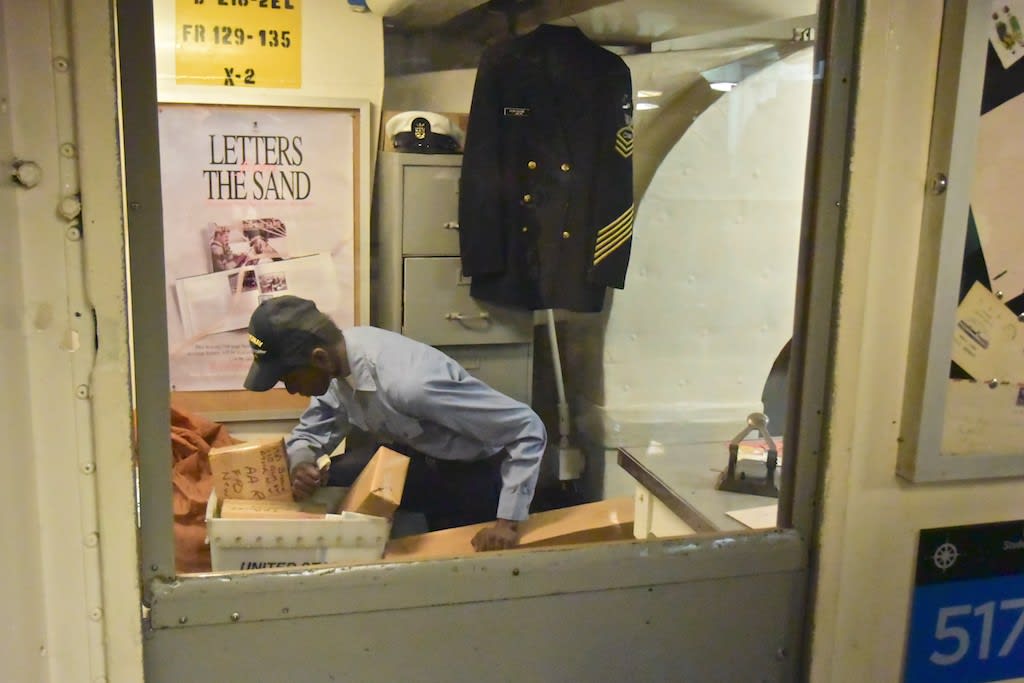

The Slop Chest

と呼ばれる言葉がありました。

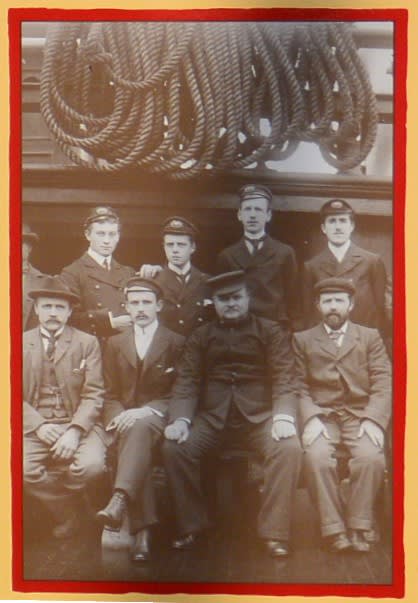

これは「スロップ・チェスト」というタイトルの説明に付けられた絵です。

「スロップ」というのは「水兵の」という意味があります。

ほとんどの船は乗員にタバコや冬服を「スロップチェスト」、つまり

水兵のチェストと呼ばれる供給システムによって購入していました。

船長は通常、スチュワードに売り上げを任せていましたが、

一部の「金コマ」船長は自分自身で商品を売り捌いていたそうです。

なぜそんなことまでするかというと、ありがちなことですが、

売り上げを「ピンハネ」して自分の懐に入れるためでした。

1910年当時、オーストラリアやリバプールに輸送を行っていた「バルクルーサ」は

ジョック・ダビッド船長と、それまで七年間船員として乗り込んでいて

その後結婚した彼の妻、マギーの指揮下にありましたが、その間、マギーは

She knew the ropes.(コツを知って)

いました。

船員から玉の輿的に船長夫人に収まった彼女は、

「どの程度与え、そして与えないか」

(She knew also how to give us our whack and 'nae mair')

='nae mair'、ノーモアのスコットランド語=

の采配を振るい、権限を持って毎晩キャビンに物品販売のお店を開いては

茶、砂糖、ネッスルのミルク、燻製のニシンなどを陸の三倍の値段で

売りつけていたとか・・・。

「値段が正当だったのは、彼女がジョック船長の本に値段を付け、

船長が”髪を逆立てた怒りのジョック”になったその一度だけだった」

船長はどうやらカミさんのやることを黙認していて、自分の本を無断で

売り捌こうとした時くらいしか、彼女を叱りつけることはなかったようです。

キッチン近くの棚の写真です。

右側は中身はわかりませんが、瓶が1ダース入った木箱です。

左側はソーダの便が入っていたようです。

「バッテリー・ストリート803」という住所があるので調べてみたところ、

「エンバーカデロ」という海沿いの突堤が並ぶ通りから入ってすぐの場所でした。

甲板から船尾に向かって進んでいくと、船長室があります。

帆船の「一等地」は昔から船尾と決まっていたようで、サンディエゴで見た

映画「マスター・アンド・コマンダー」の撮影に使われた帆船でも、

船長(ラッセル・クロウ)の部屋は甲板デッキの船尾にありました。

天井からはバーにあるようなグラスを吊って収納するラックがあり、

壁一面を使ったソファも、肘掛の木彫が優雅な椅子も、昔は鮮やかな

真紅であったに違いない天鵞絨が張られていて優雅さを偲ばせます。

中央のテーブルは足が床に固定されて動かないようになっていました。

いつの時代もそうですが、船長というのはたった一人の特権階級であり、

狭い船内のため荷物を持ち込むことができない大多数の船員と違い、

好きなものを好きなだけ船に持ってくることができる唯一の存在でした。

船長の特権階級ぶりを伝える専用バスルームをご覧ください。

多くの船員がお風呂など入らずに過ごしていた(多分)中、

日本人もびっくりの豪華バスタブがあるじゃありませんか。

右側の朝顔型はトイレかビデかはわかりません。

それにしても、こんなバスタブに満たすだけの水を

どうやって調達していたのでしょうか。

まさか海水風呂に入っていたとも思えないし・・・。

そもそもその湯をどうやって沸かし、どうやって入れたかですね。

こんなことを考えると、船長というのは、文字通り

特権階級、ヒエラルキーの頂点であったと思わざるをえません。

しかし、このページを読んでおられるような方なら、

船長すなわち指揮官は、如何に優遇されようと、

それが当然の権利であるという海の掟を知っておられることでしょう。

船は運命共同体で、何かあれば全員の命を握るのは船長の判断です。

かつて「バルクルーサ」もその長い航海の間に幾度か危機が訪れました。

例えば船に海水が流入してきてあわやという時に、当時の船長は、

荷物を積み下ろしするためのモーターをポンプに繋ぎ、人力なら無理だった

排水を可能にして沈没から船を救っています。

いざという時判断を決して過たないことが当たり前とされる船長には、

大変な重圧と、責任という名の錘がいつもかけられている状態です。

一見不公平な船長の「有り余る特権」は、これらの軛(くびき)に値する代償であり、

およそ人が船という乗り物に組織化された団体が乗り込むようになった太古の昔から

海の男たちに受け継がれてきた揺るぎない不文律でもあります。

現代では飛行機のパイロットにも絶大な権限が与えられていますが、

それは空飛ぶ乗り物が誕生した時に、海の上での常識が

そのまま踏襲されたからに他なりません。

先ほど「海の男」と書きましたが、ジョック船長の妻マギーのように

軍隊の船でなければ船には女性が乗りこむこともありました。

(ギ・ド・モーパッサンの『蝿』みたいな話は別に置いておいて)

なぜバスルームにビデまであったのか、その理由はこれです。

そう、船長はその特権として、妻を帯同してもよかったんですね。

船乗りの妻というのは夫が航海に出てしまえばしばらく会うことができず、

これが原因で破局を迎えるということも不幸にしてしばしば起こるものです。

船の命運を握る采配を行う船長には、後顧の憂いなく任務に邁進すべき、

という理由で、夫婦で航海に出ることが許されることもあったのです。

ここからは余談です。

船長は特権階級、と力一杯説明しておいてなんですが、実のところ

世界各国、もしアメリカなら各州の法律によって様々な制限が決められています。

これによると、アメリカではなんと、

船長は船上での結婚式をすることができない

とほとんどの州で決められているんだそうです。

なぜ船長が船上で結婚してはいけないということが、わざわざ法律で

禁止されなければならないのかその理由はさっぱりわかりませんが、実は

イギリスなどもそうで・・・というか許されている国は少数なんだとか。

驚いたことにそのその少数国の一つが、我がジャパンです。

お互いが日本人である場合に限り、船長が船上で結婚式を挙げることは

法律において可能なのだそうです。

時折アメリカやイギリスの映画で見られる(スタートレックを含め)

船上で結婚を行うシーン、あれは実は法律違反ということなんですね。

その存在を特権階級とするだけあって、船長というポジションは、

船が海にある時、特別なものになります。

ある元船長が自らいうように、船長は時計でいうと「主バネ」といったところでしょう。

全ての部品がそれぞれの義務を果たし、うまく動いても、メインのバネが壊れるとか

あるいは何かがそこに起こるだけで、その途端時計は動きを止めてしまいます。

というわけで、船長たるもの、メインのバネとして、完璧な仕事をするために、

自分を律せよと人に命令する自分こそが、まずそれを実践せねばなりません。

船長は良きにつけ悪しきにつけ、自分自身の行いの結果の中に

自分自身が放り投げられることになるわけですから。

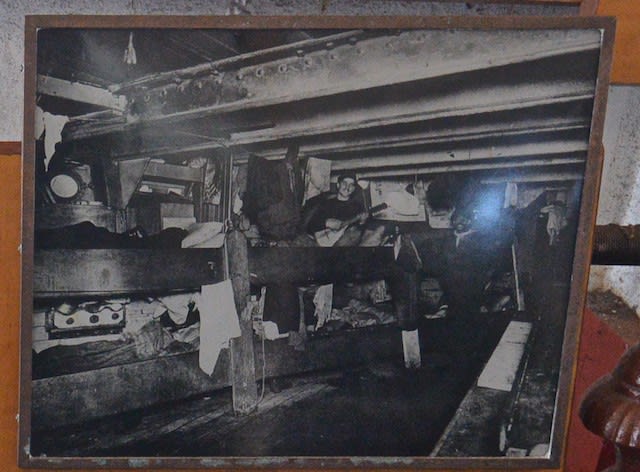

船長=指揮官、としてもいいと思うのですが、彼らは孤独なものです。

普通の船員というのは、船員仲間同志で気心の知れた会話をすることができます。

多少階級の上下はあっても、例えばコックがスチュワードに、

一等船員が二等船員に相談したり、親しく話したりすることもあるでしょう。

しかしながら船長というものは、特に船上では唯一の、孤高の存在であらねばなりません。

古い英語のことわざに

「慣れすぎは嘲りのもと」(Familiarity breeds contempt)

という警句があります。

いかに尊敬していたり憧れていた相手であっても、親しく交わりすぎると、

人には悲しいことに相手を甘く見る気持ちがどうしても生まれてきて、

それが軽い軽蔑に変わっていくことがあるという意味です。

権威なり敬意なり、そういったフォーマルな距離を保ちたいのなら、

人にあまり近づくな、あるいは人との距離を縮め過ぎるな、

ということなんですが・・・・・・あーなんかこれすごくわかる。

「ここまでならずっと長く気持ちのいい付き合いができる」

というラインをずいずいと超えてくる人というのが、

わたしはほとんど恐怖を感じるくらい苦手なので。

という自分の話はさておき、このことわざが最もぴったりくるのは

船の上の権威である船長をおいて他にない、と思われるわけです。

ある船長はこのように書いています。

マスター(船長)というのは、例えば一等航海士と

船の全ての問題について会話したり、時には打ち解けて

任務以外の話をすることがあっても、決して誤解されたり、

ましてや利用されることのないように一線を引かなくてはならない仕事です。

だからこそ、もし船長が結婚していたら、彼の妻は健康で航海を楽しみ、

決して海を恐れることなく、海の上で孤独な仕事に就く夫の

精神的な支えとして互いに向き合ってやるのが理想なのです。

女性が船に乗り込むことにはいろんな説があると思われますが、

その女性が正しい人間ならば、必ずや良い影響があるでしょう。

女性がいることによって、男性たちの間に、言葉や行動を慎もうとする

「ジェントルマン精神」が生まれ、老若を問わず、水兵たちのなかに

彼女を言葉や態度で傷つけようとする者などいなくなります。

そしてわたしは船長の妻、「オールド・ウーマン」がちょっとした、

優しく女性らしい、親切な一言をかけることで、

男たちの顔がパッと明るくなるのを何度見たことでしょう。

この「オールド」は年齢のことではなく、若い船長と彼の若い妻の場合も、

船上での彼らの存在は、水兵たちにとって

「オールド・マン」「オールド・ウーマン」

であるのです。

よく世間で耳にする一般論は『女性は船の上に居場所がない』

ということですが、それもわたしに言わせれば正しくありません。

もし彼女が海を愛しているなら、そして船の上で快適に過ごせるなら、

わたしは彼女が夫と一緒に航海することの是非について

何の疑念も持ちませんし、逆に船の上ほど彼女が敬意を払われ、

恭しく扱われる場所はないとさえ思うのです。

冒頭画像はそんな「オールド・マン」「オールド・ウーマン」の姿。

「セント・ジェームス」というバーク船の甲板を歩く船長夫妻の姿です。

船は航行中で、水平線を見る限りかなり波に揺られているようですが、

そんな甲板の上を、まるで公園の歩道のようににこやかに笑いながら歩く

船長、ロバート・タプリーとその妻。

遠目に見てもこの若くハンサムな夫と美しい妻の姿は、

おそらく「セント・ジェームズ」の船員たちの敬愛を集めたことでしょう。

ところで、自分の立場を利用して船員に物を高値で売りつけて

暴利を貪っていたらしい船員上がりの妻を持ったジョック船長は、

果たして「バルクルーサ」船長として皆から尊敬されたのでしょうか。

続く。

wiki

wiki

wiki

wiki