兵庫陶芸美術館の講座は結構人気があるようで

私が参加した「型づくりされたうつわに上絵付けしよう」という講座も

募集20名に対して70名もの応募があったそうです。

前回の講座は夫婦2人そろって当選したんですが、今回はボクだけ当選。

嫁さんははずれちゃったので、同じく兵庫陶芸美術館がやってる

「丹波焼の郷 秋の窯元路地歩き」というイベントに参加してました。

こちらは当日申し込みで先着30名。開始1時間前に受付したんですが

23人目だったそうで、こちらも人気あるみたいですね。

このイベントは、ボランティアのガイドさんが2軒ほど窯元に連れていってくれて

いろいろ説明してくれるんです。

この窯元では、実際に作ってみせてくれました。

わずか数分で茶碗とお皿と急須が完成。 ビックリですね。

丹波焼のろくろの回る方向は反時計まわりだそうです。

これは朝鮮のほうから伝来された蹴ろくろに由来するそうで、

電動になったいまでも反時計まわりのままなのだそうです。

ちなみに手でろくろを回していた地域は時計まわりなんですって。

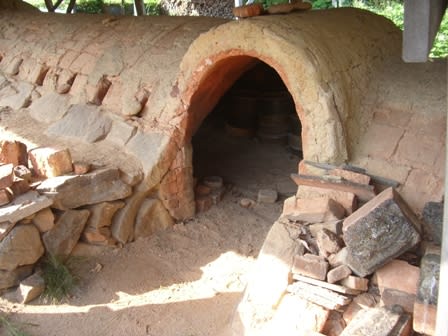

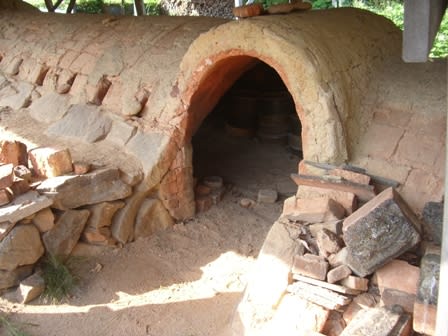

つづいて登り窯に案内してもらいました。

メイン通り沿いにある「尾中窯」です。今も使われているそうです。

ただ最近は、大きなものを焼くときに使うだけで前回使ったのは2年前だそうです。

昔は普段使いの器を大量に焼くのにも使ってたそうですが

器を重ねたときの跡がつくため、今では小さな窯やガス釜を使うことが多いそうです。

こんな立派な登り窯があるのにあまり使わないというのはもったいない気もしますが、

小さい器を重ねずに、こんな大きな釜で焼くのは効率が悪いということですね。

この登り窯は全長50mもあるそうなんです。

もともとは80mもあったそうですが、道路の2車線化に伴って短縮されたそうです。

そしてまた今度、歩道を拡張する計画があるそうで、さらに短くなるそうです。

こんな立派な文化財を壊してまで、なぜ!?という気がしますね。。

窯元路地歩きのイベントは、10月、11月の毎土日祝にやってます。

来週10月16、17日には 丹波焼 陶器まつり もありますよ。 時間があれば是非行ってみてくださいね。

そういえば、16,17日は 備前焼も陶器まつり もあるんだった。どっちに行こうかなぁ。。

・

どちらに行くかはもう決まってるような気がする sanda_farm に、

ポチっとヨロシク!

にほんブログ村

私が参加した「型づくりされたうつわに上絵付けしよう」という講座も

募集20名に対して70名もの応募があったそうです。

前回の講座は夫婦2人そろって当選したんですが、今回はボクだけ当選。

嫁さんははずれちゃったので、同じく兵庫陶芸美術館がやってる

「丹波焼の郷 秋の窯元路地歩き」というイベントに参加してました。

こちらは当日申し込みで先着30名。開始1時間前に受付したんですが

23人目だったそうで、こちらも人気あるみたいですね。

このイベントは、ボランティアのガイドさんが2軒ほど窯元に連れていってくれて

いろいろ説明してくれるんです。

この窯元では、実際に作ってみせてくれました。

わずか数分で茶碗とお皿と急須が完成。 ビックリですね。

丹波焼のろくろの回る方向は反時計まわりだそうです。

これは朝鮮のほうから伝来された蹴ろくろに由来するそうで、

電動になったいまでも反時計まわりのままなのだそうです。

ちなみに手でろくろを回していた地域は時計まわりなんですって。

つづいて登り窯に案内してもらいました。

メイン通り沿いにある「尾中窯」です。今も使われているそうです。

ただ最近は、大きなものを焼くときに使うだけで前回使ったのは2年前だそうです。

昔は普段使いの器を大量に焼くのにも使ってたそうですが

器を重ねたときの跡がつくため、今では小さな窯やガス釜を使うことが多いそうです。

こんな立派な登り窯があるのにあまり使わないというのはもったいない気もしますが、

小さい器を重ねずに、こんな大きな釜で焼くのは効率が悪いということですね。

この登り窯は全長50mもあるそうなんです。

もともとは80mもあったそうですが、道路の2車線化に伴って短縮されたそうです。

そしてまた今度、歩道を拡張する計画があるそうで、さらに短くなるそうです。

こんな立派な文化財を壊してまで、なぜ!?という気がしますね。。

窯元路地歩きのイベントは、10月、11月の毎土日祝にやってます。

来週10月16、17日には 丹波焼 陶器まつり もありますよ。 時間があれば是非行ってみてくださいね。

そういえば、16,17日は 備前焼も陶器まつり もあるんだった。どっちに行こうかなぁ。。

・

・

・

陶器まつりは、嫁さんは丹波焼に行きたいと言い、ボクは備前焼に行きたい。どちらに行くかはもう決まってるような気がする sanda_farm に、

ポチっとヨロシク!

にほんブログ村