『ひいらぎの宿』 (22)第3章 山鯨と海の鯨の饗宴

赤城大沼の、規制値を超えるセシウム

2011年、3月11日に発生をした福島第一原発の放射能漏れの事故以来、

1年間にわたり解禁を見送っていた赤城大沼のワカサギ釣りが、

年を越した3月2日(金)朝6時より、解除となることが発表されました。

放射性セシウムの濃度が検査で3回連続、国の暫定規制値(1キロ・グラムあたり500ベクレル)

を、ようやくに下回ったためです。

全面結氷をした大沼での穴釣りが可能で、3月31日(土)まで実施の予定です。

しかし政府によって導入された新規制値を大幅に上回っているために、

釣ったワカサギを持ち帰ることはできません。

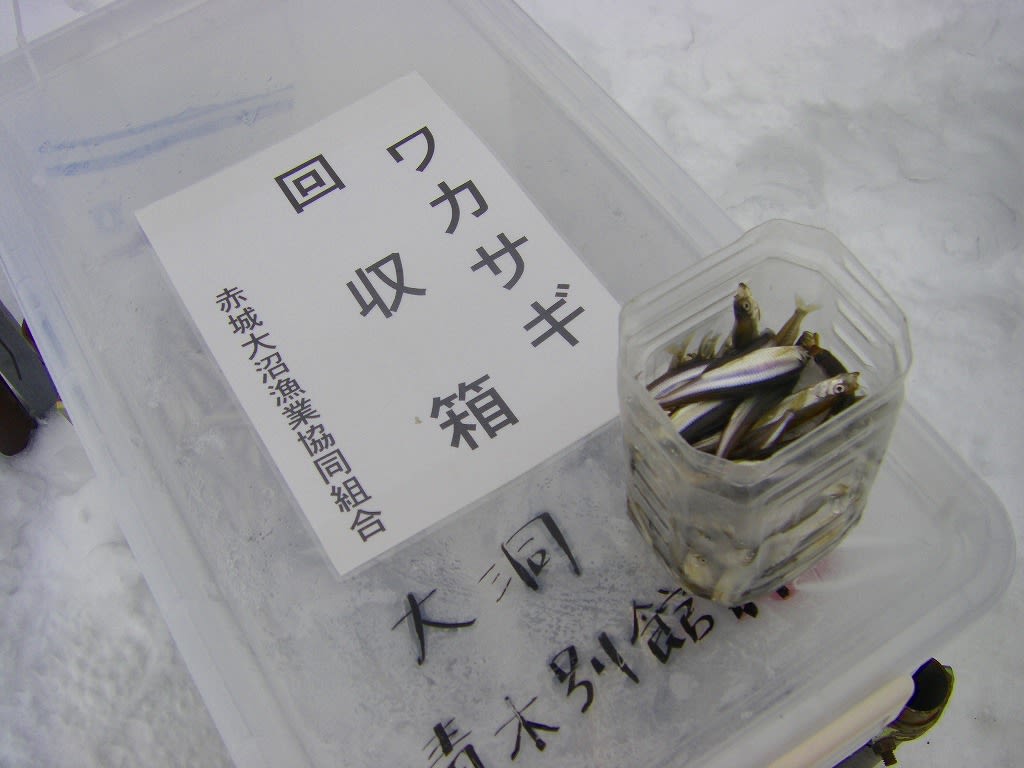

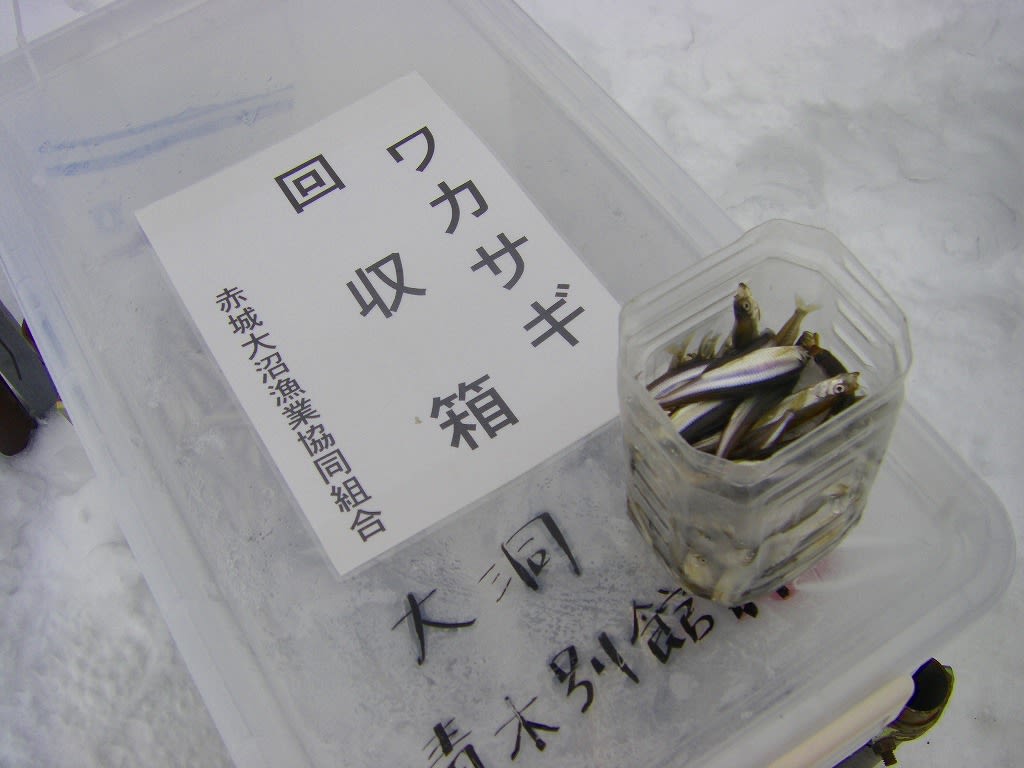

スポーツフィッシングを基本とし、釣ったワカサギはすべてを赤城大沼漁業協同組合で、

回収することが新たに義務付けられています。

福島第一原発から約90キロ離れた檜原(ひばら)湖(福島県)でも2011年5月、

ワカサギから最大で1キロ・グラムあたり870ベクレルが検出されています。

8月を過ぎてから徐々に値が低下し、現在は150ベクレル前後を推移しています。

一方、原発から190キロも離れている赤城大沼のワカサギは、2012年の3月末の現在でも、

いまだに420ベクレルが検出をされています。

昨秋以降、県の水産試験場が継続的に進めてきた調査の結果で、

こうした原因が、ぼんやりとですが浮かび上がってきました。

赤城大沼の独自の「閉鎖性」と、塩類を体内に蓄積する「淡水魚の性質」のふたつが挙げられています。

昨年おこなわれた環境省の調査でも、大沼の湖底の土には1キロ・グラムあたり1260ベクレルという

高い濃度の蓄積が記録されています。

不思議なことに、みなかみ町にある赤谷湖では、底質で1690ベクレルと、

赤城大沼を大きく上回ったのにもかかわらず、ワカサギからは、ほとんど検出をされていません。

大沼は火山活動によって発生したくぼみの上に、水がたまったカルデラ湖です。

流れ出る自然河川は、水量の少ない沼尾川と数本の農業用水だけに限られています。

水がすべて入れ替わるのに費やす時間は、ダム湖などが平均して1週間前後であるのに対し、

赤城大沼では、およそ2年から2年半の時間がかかると言われています。

原発事故の発生当時、赤城大沼は全面的に結氷をしていました。

南からの風にのって放射能汚染が運ばれ、山頂に降り落ちたセシウムが氷上に積もり、

外輪山に囲まれているために、そのまま定着したのではないかと仮説が立てられました。

大沼は中栄養湖で、カリウムなどの塩類はきわめて少ないとされています。

こうした湖の特徴から、ワカサギが湖外に流れないセシウムを、塩類と同じようにプランクトンを

介して取り込み、体内に蓄積してきたという推測が生まれています。

県の試験場は、昨年大沼で捕ったワカサギを、放射性物質の影響のない餌で飼育をして、

セシウムが体外に排出されるまでの経過期間などを調べてはじめています。

この研究には、全国から熱い注目が集まっています。

各地の河川や湖沼などで、新規制値をはるかに超える放射性セシウムの検出が続いているためです。

群馬県内においても、小中川(こなかがわ)や薄根川などでヤマメが

新規制値(1キロ・グラムあたり100ベクレル)を大きく上回り、釣りの自粛が求められているなど、

魚や水域での除染が、いまや急務になっています。

原因が食物連鎖にあるのはほぼ間違いないと解明されてきましたが、セシウムなぜが

赤城大沼のワカサギに限って大量に蓄積されたのかを明らかにできれば、他の水域の魚にも

活用ができると、大きな期待が集まってきたためです。

「よく考えてみれば、あれから1年以上が経つのに、福島第一原発は、

なにひとつ変わっていない。

壊れた建屋はそのままだし、使用済み燃料も放置されたままだ。

引き続くメルトダウンの危険性だけが回避されただけで、放出を続けている

放射能を、閉じ込めることさえまだ出来ていない有様だ。

人々の記憶の中で、3.11も、放射能汚染も過去の出来事として風化が始まってきたが、

いまだに、福島第一原発は、危険な状態を脱したワケじゃない」

渓流へ竿を出しながら、岡本が独り言をつぶやいています。

「東京新聞が週単位に、福島第1原発1~4号機の状況を報道し続けている。

『水が濁ったままでの、無理矢理な3号機使用済み燃料プールのがれき撤去作業』

『2号機原子炉底部の温度計の故障(6つのうち5つが故障(その後1つは復旧))』

『8万トン近くにまで積み増しされている高濃度汚染水(処理場なし)』

『建屋内における致死量レベルの放射線量(最大23シーベルト)』

『高濃度汚染水の水漏れ事故の頻発と、杜撰な現場管理』

『新設中の汚染水浄化装置の電源ケーブル損傷、発煙による窒素供給装置の一時停止』

見出しだけ拾っても、10/27から、11/9の2週間だけで、この有様だ。

1つの重大事故の背後には29の軽微な事故があり、その背景には

300の異常が存在する」という『ハインリッヒの法則』から言えば、福島では、

いまでもとんでもない事態が、いまだに進行中ということになる。

いいのかな。こんなところで呑気に釣り竿なんか出していても。俺たちは・・・」

「よく言うよ。お前さんが勝手に誘いに来たんだろう。

赤城のワカサギが駄目だから、渓流でイワナを楽しもうって・・・・

勝手なやつだな。お前さんも」

「そういうな。トシ。

ただよぉ、悲惨な現実ってやつを、少しばかり思い出しちまっただけだ。

そうだよなぁ。あの3・11の東日本大震災から、まだ一年と少ししか経過していないんだ。

まだ、たったの一年とすこしだぜ。記憶が風化するには早すぎるものがある・・・」

「その点なら同感だ。確かに俺も、そう思う・・・・」

岡本の独り言に俊彦もポツリと、思わずそんな風に答えています。

「新田さらだ館」の、本館はこちら

さらだ館は、食と、農業の安心と安全な未来を語る、ホームページです。

詳しくはこちら

赤城大沼の、規制値を超えるセシウム

2011年、3月11日に発生をした福島第一原発の放射能漏れの事故以来、

1年間にわたり解禁を見送っていた赤城大沼のワカサギ釣りが、

年を越した3月2日(金)朝6時より、解除となることが発表されました。

放射性セシウムの濃度が検査で3回連続、国の暫定規制値(1キロ・グラムあたり500ベクレル)

を、ようやくに下回ったためです。

全面結氷をした大沼での穴釣りが可能で、3月31日(土)まで実施の予定です。

しかし政府によって導入された新規制値を大幅に上回っているために、

釣ったワカサギを持ち帰ることはできません。

スポーツフィッシングを基本とし、釣ったワカサギはすべてを赤城大沼漁業協同組合で、

回収することが新たに義務付けられています。

福島第一原発から約90キロ離れた檜原(ひばら)湖(福島県)でも2011年5月、

ワカサギから最大で1キロ・グラムあたり870ベクレルが検出されています。

8月を過ぎてから徐々に値が低下し、現在は150ベクレル前後を推移しています。

一方、原発から190キロも離れている赤城大沼のワカサギは、2012年の3月末の現在でも、

いまだに420ベクレルが検出をされています。

昨秋以降、県の水産試験場が継続的に進めてきた調査の結果で、

こうした原因が、ぼんやりとですが浮かび上がってきました。

赤城大沼の独自の「閉鎖性」と、塩類を体内に蓄積する「淡水魚の性質」のふたつが挙げられています。

昨年おこなわれた環境省の調査でも、大沼の湖底の土には1キロ・グラムあたり1260ベクレルという

高い濃度の蓄積が記録されています。

不思議なことに、みなかみ町にある赤谷湖では、底質で1690ベクレルと、

赤城大沼を大きく上回ったのにもかかわらず、ワカサギからは、ほとんど検出をされていません。

大沼は火山活動によって発生したくぼみの上に、水がたまったカルデラ湖です。

流れ出る自然河川は、水量の少ない沼尾川と数本の農業用水だけに限られています。

水がすべて入れ替わるのに費やす時間は、ダム湖などが平均して1週間前後であるのに対し、

赤城大沼では、およそ2年から2年半の時間がかかると言われています。

原発事故の発生当時、赤城大沼は全面的に結氷をしていました。

南からの風にのって放射能汚染が運ばれ、山頂に降り落ちたセシウムが氷上に積もり、

外輪山に囲まれているために、そのまま定着したのではないかと仮説が立てられました。

大沼は中栄養湖で、カリウムなどの塩類はきわめて少ないとされています。

こうした湖の特徴から、ワカサギが湖外に流れないセシウムを、塩類と同じようにプランクトンを

介して取り込み、体内に蓄積してきたという推測が生まれています。

県の試験場は、昨年大沼で捕ったワカサギを、放射性物質の影響のない餌で飼育をして、

セシウムが体外に排出されるまでの経過期間などを調べてはじめています。

この研究には、全国から熱い注目が集まっています。

各地の河川や湖沼などで、新規制値をはるかに超える放射性セシウムの検出が続いているためです。

群馬県内においても、小中川(こなかがわ)や薄根川などでヤマメが

新規制値(1キロ・グラムあたり100ベクレル)を大きく上回り、釣りの自粛が求められているなど、

魚や水域での除染が、いまや急務になっています。

原因が食物連鎖にあるのはほぼ間違いないと解明されてきましたが、セシウムなぜが

赤城大沼のワカサギに限って大量に蓄積されたのかを明らかにできれば、他の水域の魚にも

活用ができると、大きな期待が集まってきたためです。

「よく考えてみれば、あれから1年以上が経つのに、福島第一原発は、

なにひとつ変わっていない。

壊れた建屋はそのままだし、使用済み燃料も放置されたままだ。

引き続くメルトダウンの危険性だけが回避されただけで、放出を続けている

放射能を、閉じ込めることさえまだ出来ていない有様だ。

人々の記憶の中で、3.11も、放射能汚染も過去の出来事として風化が始まってきたが、

いまだに、福島第一原発は、危険な状態を脱したワケじゃない」

渓流へ竿を出しながら、岡本が独り言をつぶやいています。

「東京新聞が週単位に、福島第1原発1~4号機の状況を報道し続けている。

『水が濁ったままでの、無理矢理な3号機使用済み燃料プールのがれき撤去作業』

『2号機原子炉底部の温度計の故障(6つのうち5つが故障(その後1つは復旧))』

『8万トン近くにまで積み増しされている高濃度汚染水(処理場なし)』

『建屋内における致死量レベルの放射線量(最大23シーベルト)』

『高濃度汚染水の水漏れ事故の頻発と、杜撰な現場管理』

『新設中の汚染水浄化装置の電源ケーブル損傷、発煙による窒素供給装置の一時停止』

見出しだけ拾っても、10/27から、11/9の2週間だけで、この有様だ。

1つの重大事故の背後には29の軽微な事故があり、その背景には

300の異常が存在する」という『ハインリッヒの法則』から言えば、福島では、

いまでもとんでもない事態が、いまだに進行中ということになる。

いいのかな。こんなところで呑気に釣り竿なんか出していても。俺たちは・・・」

「よく言うよ。お前さんが勝手に誘いに来たんだろう。

赤城のワカサギが駄目だから、渓流でイワナを楽しもうって・・・・

勝手なやつだな。お前さんも」

「そういうな。トシ。

ただよぉ、悲惨な現実ってやつを、少しばかり思い出しちまっただけだ。

そうだよなぁ。あの3・11の東日本大震災から、まだ一年と少ししか経過していないんだ。

まだ、たったの一年とすこしだぜ。記憶が風化するには早すぎるものがある・・・」

「その点なら同感だ。確かに俺も、そう思う・・・・」

岡本の独り言に俊彦もポツリと、思わずそんな風に答えています。

「新田さらだ館」の、本館はこちら

さらだ館は、食と、農業の安心と安全な未来を語る、ホームページです。

詳しくはこちら