自ら動きだしたくなる「地域づくり」のお話!!

「地域づくりのハナシ」

講師は

高橋信博先生(山形県地域づくりプランナー)でした。

夢へと続く扉を開こう

山形県農林水産部農政企画課のパンフレットから

「地域づくり」2015.11月号から

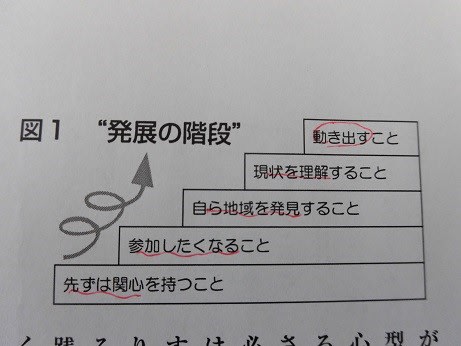

基本の発展の階段です。

「地域づくり」2015.11月号から

一番最初に必要なことは

地域づくりを進めるための「括り」の設定と。

「地域づくり」2015.11月号から

ワークショップの流れ図と

一目で理解できる行動計画表です。

「夢へと続く扉を開こう」から。

白鷹町大瀬地区の「大瀬物り」の事例。

ひとり一人の助け合い・ふれあい・睦み合い

未来にほこる「大瀬の郷」

「夢へと続く扉を開こう」から。

「吉川の未来を創ろう!!」

「地域づくりのハナシ」・・・主催はいわき市

講師は

高橋信博先生(山形県地域づくりプランナー)

貴重な全国の事例を話され、

実行することの大切さを学びました。

高橋先生は

活き活きと暮らすための条件整備とは?

1)人 物 場で

その中の場として、

みんなで話し合う「場」を設け補完できないかと

2)地域が生き残るための生業を作り出すための視点

(産業の振興・雇用)

の2つに基づく集落のマスタープランが大事と。

その視点のお話と

その全国の事例の一端を話されました。

高橋先生は

若いときに「地域づくり」の現場に出会い、四半世紀この道一筋。

そして全国1.000の事例に関係。

↓

地域がなかなか動かない

↓

地域が動き出したくなる計画づくりが大事と

(地域の課題が何で、それがどのようになればよいのか。

それを解決するためにはだれが何をすれば良いのか。

そのために必要な材料は何か。

これらを関係するみんなが納得し整備され動き出す)

↓

自らの計画は自らが描くと。

(図1の 関心→参加→発見→理解→創造)の発展段階

図2で地域づくりを話し合う基本として一番最初に

括り検討カルテの作成が大事と

人材・社会・環境・文化・経済

↓

地域ワークショップ

↓

地域診断の材料を基に

課題の発生→計画と実行(対策)→その後の展開→次のステージへ

その後、

山形県や全国の事例をいくつか話されました。

☆山形県上山町の山元地区の

山元そば祭り(32回開催)

☆愛媛県

遊子の水荷浦の段畑の二度いも(じゃがいも)の事例

☆三重県神瀬の深蒸し茶の事例

☆山形県白鷹町深山地区

深山和紙の事例など

事例の一端を話されました。

いろいろな事例で

成功されているのに感心しました。

高橋先生は

実践につながらない計画はいらないと。

地域が動き出すためには

自ら動き出したくなるような生きた計画づくりが必須だと。

帰りたくなる郷・住みたくなる郷

になる地域づくりをしたいですね。

高橋先生

貴重な実践の記録

ありがとうございました。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます