山梨県山中湖村からR138号線で静岡県小山町北西部、県北東地域になる。、富士山東口本宮須走の登山口「富士浅間神社」に。

昔駿東郡須走村と云っていた。1956年小山町に編入している。酒匂川支流、佐野川の上流域に位置している。東登山の拠点として栄えた。

現在は、自衛隊富士学校・東富士演習場が占めている。

全国にある浅間神社の一社。

富士山須走口登山道の起点に鎮座し、正式名称は冨士浅間神社で、須走浅間神社(すばしりせんげんじんじゃ)ともいう。

延暦21年、802年、富士山東麓が噴火をしたため、須走に斎場を設け祭事を行い鎮火の祈願を行った。

それにより噴火が収まったため、807年に鎮火祭の跡地に社殿を造営したと伝えられている。

「富士講・浅間講」は、.富士山とそこに住まう神への信仰を行うための講社である。

江戸を中心とした関東で流行した、角行の系譜を組むものをいう。講社に留まらず、その宗教体系・宗教運動全般を指すことも多い。

狭義の富士講。通常はこちらをいう。

富士講は、戦国時代から江戸時代初期、に富士山麓の人穴(静岡県富士宮市)で修行した「角行藤仏」という行者によって創唱された

富士信仰の一派に由来し、享保期以降、村上光清や食行身禄によって発展した。

その経緯から、角行修行の地である人穴は、聖地と考えられるようになり、碑塔の建立が相次いだ。

それが現在約230基見られる碑塔群である。

この他隣接する人穴浅間神社は主祭神を角行としており、それらは現在人穴富士講遺跡として知られている。

このように、富士講信者は記念などの意味から記念碑を奉納する文化が存在し、その記念碑を「富士講碑」という。

この富士講碑の特徴として「笠印」というマークが刻まれている点が挙げられ、この笠印は、講社により異なり、「マルサン」や「ヤマサン」などの種類がある。

またこのように多くの講社が存在していたことも富士講の特徴であり、江戸時代後期には「江戸八百八講、講中八万人」と言われるほどであった。

境内にある湧水

「富士八海」は、八海と総称された巡礼地があり、富士山周辺の霊場を中心に構成。内八海と、関東~近畿地方に広がる外八海に分け、

内八海は、富士五湖の各五湖と明見湖(富士吉田市)、四尾連湖(志比礼湖、市川三郷町)、泉端(泉水湖、、富士吉田市)が近世富士講の巡礼地。

以前は、泉端ではなく須戸湖(沼津市・富士市)を含めて「富士八海」とされていたという。

神苑は、春にエゾヤマザクラの参道となる。深緑の杜、湧水と清流で夏涼しく、秋は、滝と紅葉、冬は、雪と氷爪の竜が見られる。

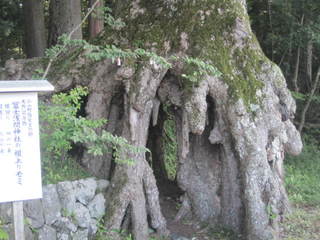

町天然記念物「根上がりもみの木」と講碑群、御神木の杉と浅間の杜、歴史を感じる神門など、落ち着く神社である。

主祭神の「木花咲耶姫命」は、山の神、大山祇神の娘で、日本女性の鏡とし、縁結び、子授け、安産、子育ての守護神として信仰を集めている。「大己貴命」は、火山噴火口の神。「彦火火出見命」は、主祭神の子で鎮火の神。

資料館の展示品に、武田勝頼朱印状がある。

「自衛隊東演習場と学校」がある。ここは、1896年(明治29年)日本陸軍の最初の演習が行われ所、 1908年(明治41年)滝ヶ原廠舎(現・滝ヶ原駐屯地)が設置され、富士裾野演習場として正式に開設された。

演習の妨げになるとして印野村の北畑集落が強制移転させられている。 1936年駒門廠舎(現・駒門駐屯地)が設置。

第二次世界大戦で日本が敗戦したことから、陸軍解体により、8月23日に演習場の設定が解除、住民は開拓を開始した。

しかし、1947年に連合国軍が進駐を始めたため、開拓は中止された。

米軍東富士演習場となり、1968年アメリカ軍からキャンプ富士地区(117.7ha)を除く地域が日本政府に返還され、引き続き陸上自衛隊が管理

2006年演習場内に、総工費25億円の市街地訓練場が完成。中隊規模の訓練が行える。全国でここだけ。

次回は御殿場へ。