「高松城跡」

岡山市西部の高松にあった城跡、戦国時代に毛利氏の名将「清水宗治」の居城で、1582年の羽柴秀吉の水攻めで有名。

清水宗治の首塚と云われる塔や水攻めの時,築づいた堤防の一部が残されている。(現在地域の公園に)

羽柴秀吉が1か月の水攻めをした「備中高松城址」黒田官兵衛(黒田孝高)軍も。

「清水宗治」 1537-82 秀吉の水攻めに屈した備中高松城主

毛利の家臣。備中国賀陽郡の土豪、高松城主「石川久孝」の女婿、後城主ー毛利氏に従い小早川隆景の幕下に属して織田軍と戦う。

備中高松城は、堅城。秀吉は、短期で城4kmにわたり堤防を築き、足守川をせき止めた。世にいう「高松城の水止め」である。

梅雨時で城は水没寸前となり、清水宗治は、「己の死を持って城兵の助命を」願い出る、秀吉は認めると、宗治は小舟で湖中に漕ぎ出し、秀吉軍の

目の前で切腹して果てたと云う。

「浮世をば今こそ渡れ武士の 名をば高松の苔に残して」という辞世を残している。

平城の高松城 三方に囲み「舟橋」で水攻め

「備中高松城の戦い」は、1582年に織田信長の命を受けた家臣の羽柴秀吉が毛利氏配下の「清水宗治」の守備する備中国高松城を攻略した戦い。

水攻めの中に主君である織田信長が「明智光秀」に討たれる本能寺の変が起き、その報を聞いた秀吉はただちに毛利方と和睦を結んで、城主清水宗治の切腹を見届けた後、明智光秀を討つために軍を京のある山城国へ返した。

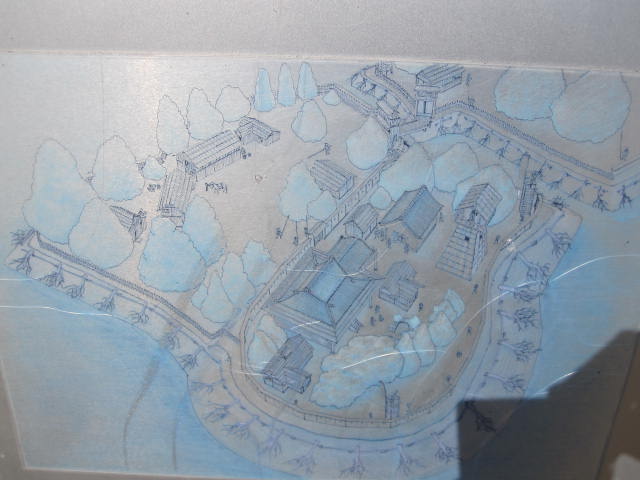

高松城の見取り図

毛利氏と信長とは、毛利元就の代においては友好的な関係であったが、その後継の毛利輝元は義昭を庇護し(鞆幕府)、さらに最大の反信長勢力である

石山本願寺と同盟し、信長への敵対の態度を強めていった。

信長にとって石山本願寺を滅ぼすためにはその背後の毛利氏を屈服させる必要があったため、1578年、家臣の羽柴秀吉を総大将とする中国地方への侵攻戦(中国攻め)を開始した。

現在は公園に 清水宗治は、城兵の命と引き換えに切腹した。

宇喜多直家は当初は毛利氏の傘下として行動し、織田寄りであった主君の浦上宗景を追放して下剋上を果たしていたが、織田氏と秀吉の力を知ると毛利氏を見限り、秀吉に降参を申し入れた。

直家は、1581年に病没し、子の宇喜多秀家が跡を継ぎ、備前もまた秀吉の傘下におさまった。

備中高松城の戦いはこのように秀吉(織田氏)が優位を築いた状況において勃発したものである。

悲話の首塚

備中高松城は当時数少なかった低湿地を利用した平城(沼城、ぬまじろ)であり、鉄砲・騎馬戦法にも強かった。

城を守るのは清水長左衛門尉宗治で、3,000〜5,000余りの兵が立てこもり、容易には攻め落とせる状況ではなかった。

そのため、秀吉は周囲の小城を次々と攻め落とし、4月、秀吉方は宇喜多勢を先鋒に3万近い大軍で城を包囲し、2回にわたって攻撃を加えたが、城兵の逆襲を受けて敗退。

浮世をば 今こそ渡れ 武士の 名を高松の 苔に残して(辞世の歌)

城内では水攻めという奇想天外な戦法に動揺し、物資の補給路を断たれて兵糧米が少なくなったことと、小早川隆景、吉川元春ら毛利氏の援軍が来ないことも相まって兵の士気も低下。

城内まで浸水したため、城兵は小舟で連絡を取り合わなくてはならなかったとされる。

毛利輝元は、5月になって猿掛城に輝元の本陣を置き、高松城に近い岩崎山(庚申山)に元春、その南方の日差山に隆景が着陣した。

しかし、既に堤防は完成しており、秀吉の築いた湖を前にして身動きがつかず、さらに信長の援軍が送られてくることから、秀吉との講和を決意した。

城を囲んだ秀吉軍

毛利方は軍僧の安国寺恵瓊を黒田孝高のもとに派遣し、「五国割譲と城兵の生命保全」の条件で和議を提示した。

しかし、秀吉はこれを拒否して「五国(備中・備後・美作・伯耆・出雲)割譲と城主清水宗治の切腹」を要求したため、交渉はいったん物別れに終わった。

毛利方は清水宗治に対して救援の不可能なことと、秀吉に降伏するべきという旨を伝えたが、宗治は自分の命を城とともにしたいとしてこれを拒否する。毛利方は安国寺恵瓊を高松城に送り込んで説得を試みたが、宗治は主家である毛利家と城内の兵の命が助かるなら自分の首はいとも安いと述べ、自らと兄である月清と家臣の難波伝兵衛、末近左衛門の4人の首を差し出す代わりに籠城者の命を助けるようにという嘆願書を書き、安国寺恵瓊に託した。

城を囲んだ秀吉軍

織田軍は、 羽柴秀吉・黒田孝高・蜂須賀正勝・加藤清正・杉原家次・羽柴秀長・山内一豊・石田佐吉・堀尾吉晴・花房職秀・宇喜多忠家・津田信任。

「黒田 孝高」は、戦国時代から江戸時代前期にかけての武将・大名。 実名は、一般には通称をとった黒田 官兵衛 、出家後は、黒田 如水。

毛利・ 清水軍は、中島元行・毛利輝元・吉川元春・小早川隆景・桂広繁・日幡景親・小田孫兵衛・井上有景。

重臣花房家菩提寺「星友寺」川沿いに

「ごうやぶ遺跡跡」は、高松城三の丸総門のわきにある。

羽柴秀吉の高松城水攻めにより、1582年6月に高松城主「清水宗治」が切腹するため船出、その船を追って、宗治の僕七郎二郎と月清の馬の口取與十郎が「一足先に三途の川でお待ち申します」とお互いに刺し違えて殉死したところといわれている。

ごうやぶ遺跡跡

次回は、最上稲荷と彦の無い吉備津神社へ。