倉敷駅から鶴形山・美観地区へ。駅から徒歩約20分先の高砂橋・アイビーから又駅方面に。

倉敷川周辺は、江戸時代から街並みが保存され、倉敷川河畔美観地区として重要伝統的建築物群保存地域に選定されて所。

地域と市民生活の調和を計りながら歴史を生かす町づくりを進め、落ち着いた文化の香りを絶やさない観光地である。年間450万人が訪れている。

市南部は、瀬戸内海国立公園の中心的展望地である鷲羽山と古い歴史の漁港下津井、世界最長の鉄道併用瀬戸大橋、六口島には

天然記念物「象岩」が知られている。

骨董屋さんの店先は昔懐かしい犬の勢揃い

倉敷アイビースクエア・考古館・美術館・大原美術館・民芸館・玩具館・自然史博物館・児島虎次郎記念館・代官所跡・倉紡記念館

市民会館・旧家の住宅跡、、、、。それほど広くは無いがゆっくり見ていると一日コース。

屋敷跡を進むとアイビースクエア、 明治になって代官所跡に作られた紡績工場。

小松原慶太郎、木村利太郎、大橋澤三郎らが大原家などの出資を受け、現在の岡山県倉敷市「倉敷アイビースクエア」にて設立。

大原家は当時、地元の大地主であった。初代社長に大原家から大原孝四郎が就任した。

「倉敷アイビースクエア」通称赤レンガは、再開発され、文化、観光施設等で、赤レンガに蔦(アイビー)がもといつき、1300m2の広場を中心に

ホテル・記念ホール・学館・倉紡の歴史記念館・県出身洋画家児島虎次郎記念館・イベントコーナーなどがあり。

ここに、倉敷代官所跡がある。

「倉敷代官所跡・倉紡発祥の地」は、古来この附近一帯、「小野が城」または「城の内」と呼ばれ、戦国時代の砦の跡といわれる。

1600ねん、「関が原の合戦」で東軍が勝利を得てから、この地は徳川幕府の直領(天領)となった。

1614年、「大阪冬の陣」に備中国総代官小堀遠州は幕府の命をうけ、兵糧米十数万石を倉敷湊から大阪に積み出すため、蔵屋敷を構えて陣屋とした。

それ以来倉敷湊は急速な発展を遂げ、1642年に、陣屋は倉敷代官所となり、初代ー幕府代官「米倉平太夫」赴任。

それより明治維新にいたる二百余年間、倉敷代官所は備中(倉敷)美作(久世)讃岐(塩飽諸島)の天領を支配する枢府となった。

1834年には、代官所北側に倉敷教諭所が建てられ明倫館と名付けられた。

それ以来、この地は文教の中心地、 幕末になって尊皇佐幕で天下が物情騒然のとき 1866年、長州奇兵隊を脱走した一味約100名は、倉敷代官所および浅尾藩(総社市)を襲撃し世にいう「倉敷浅尾騒動」をおこした。このため代官所は灰燼に帰し焼け野が原となったと云う。

代官所の古井戸、明治になり、一時倉敷県庁がおかれたが、廃止され放置されていたが、

明治21年に、代官所跡には倉敷紡績所が創立

「考古館」の開館は、1950年。

江戸時代の倉を改装した小さな考古博物館、遺跡の多い吉備地方の調査や研究をつづけ、成果を展示発表している。

古代吉備地方の内容で、倉敷を代表した外観も有名、古いままの博物館で価値ある。

数万年も前の旧石器時代から、中世備前焼の歴史などにいたるまでの、吉備地方が判りやすく説明されている。

倉敷川も当初は運河として機能、江戸中期になると、新興商人の台頭により商都として発展

倉敷川に架かる橋は、大原邸に近い「今橋」・考古館に近い「中橋」・アイビースクエア赤レンガ塀に近い「高砂橋」で、川舟乗船場が民芸館の近く。

「民芸館」

倉敷川沿いの美観地区に建つ3棟の土蔵からなる民芸館。一般民衆の間で作られ、毎日の生活で用いられた民芸品を世界各国の衣食住あらゆる分野から

約1万5000点収集し、企画に応じて約800点を展示している。

米蔵が改装され、白壁に黒の瓦が似合う。写真は中橋付近

「倉敷名産館」では、 倉敷のお土産、雑貨、ジーンズ、帆布、焼き物などの特産品、海産物、食品、調味料まで展示販売されている。

川べりに戻って、蔵の町の建物が反射して、 大原美術館

「大原美術館」は、我が国初の西洋近代美術館。

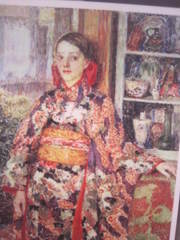

美観地区の代表的文化施設で人気。倉敷紡績2代目「大原孫三郎」氏が、洋画家「児島虎次郎」に委託して収集した西洋美術のコレクションを中心に

収蔵、ギリシャ神殿風の本館では、「エル・グレコの受胎告知」のほか、セザンヌ・ルノアール・ゴッホなど名画とロダンの彫刻なども展示。

中国美術などの東洋館には、近・現代我が国の洋画と分館には工芸品等もある。(分館は、中央通り)

大原美術館は、倉敷の実業家大原孫三郎(1880年–1943年)が。

洋画家児島虎次郎(1881年–1929年)に託して収集した西洋美術、 エジプト・中近東美術、中国美術などを展示。

「郷土玩具館」は、古い米蔵を利用して、1967年に開館した。

江戸期から現代までの 全国各地の郷土色豊かな玩具、約5千点が。

自然素材のテーブルウェアーに倉敷 ガラスや雑貨などが。中庭を囲むサイドテラスをはじめ一休みできる。

焼板塀と真白の蔵が

蔵造りの、民芸品・飲食店・喫茶店・宿屋・酒屋などが建ち並んでいる。

大原家の別邸「有鱗荘」通称、緑御殿という、屋根瓦違う

次回は、備中国分寺方面へ。