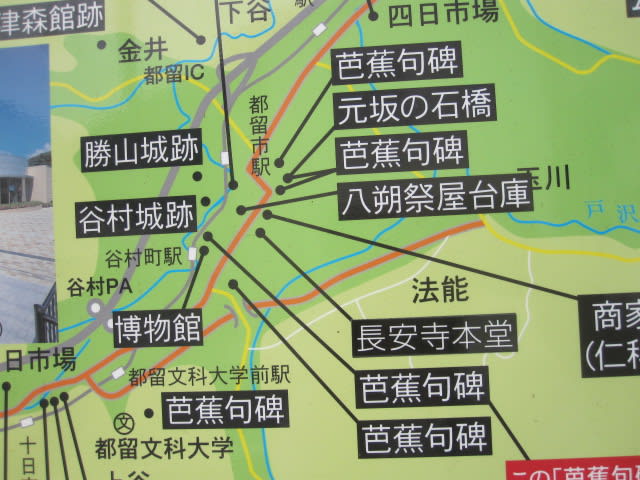

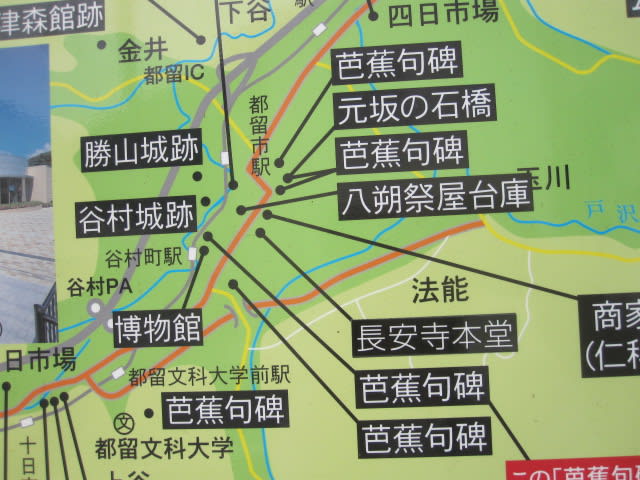

「都留市」-桂川上流沿岸・国道139号線・冨士の道で、郡内の中心。

16世紀に武蔵の「小山田氏」が居館を設けて、以来城下町が形成された。大月や富士吉田が発展すると都留は中間地点中心地の地位を失った。

甲斐絹は江戸時代からの伝統産業で知られている。

「富士急行」

大月線は、古くから富士登山の拠点となっていた冨士吉田ー河口湖を結んでいる。

八王子から大月まで延びて来た中央東線(中央本線)、東京からの登山客らを運ぶために敷設された富士馬車鉄道と都留馬車鉄道による馬車鉄道が前身。

両社は軌間が異なっていたため、途中で乗り換えが必要で、これを解消するため1921年に両社が合併し、

大月 - 金鳥居上(後の富士吉田)間の軌間を統一・電化して電気運転を開始した。

しかし、馬車鉄道時代からの併用軌道では所要時間もかかり、急増する旅客をさばききれなくなったため、1926年に設立された富士山麓電気鉄道へ

1928年に全線を譲渡し、1929年に新設の鉄道線に切り替えられ、馬車鉄道以来の軌道は廃止。これにより2時間かかっていた大月 - 富士吉田間の所要時間は1時間以下にと大幅に短縮され、富士山麓は東京からの日帰り観光圏内。

都留馬車鉄道は一時籠坂峠に至るまでの路線を有しており、明治から大正期まではそこから東海道本線(今の御殿場線)御殿場駅前までを結んでいた御殿場馬車鉄道と連絡していたこともあったと云う。

主な駅

大月駅ー 上大月駅ー 田野倉駅ー 桂川ー 禾生駅ー 赤坂駅ー 都留市駅 ー谷村町駅 ー 三つ峠駅 ー 月江寺駅ー 富士山駅ー↓河口湖。約1時間の乗車

谷村町駅下車

松尾芭蕉の新境地を開眼させた地 「都留」

思わぬ災難により江戸を離れた松尾芭蕉は谷村(都留市)でしばらくの間過ごし、江戸に比べ冬の厳しい郡内(谷村藩)の自然と霊峰富士を間近に見る

感動が、不惑の年を越えたばかりの芭蕉に大きな心境の変化を与えたと云う。

谷村逗留が契機となり、その後「笈の小文」「奥の細道」の旅を経て、「風雅の誠」を俳諧の根本とする「蕉風俳句」が完成。

東漸寺ー松風の 落ち葉か水の 音涼し 1684年・-人は寝て 心ぞ夜を 秋の昏 1683年・

円通院ー旅人と 我が名よばれん はつ時雨 1687年・山賤の おとがい閉ずる むぐらかな 1685年・馬ぼくぼく 吾を絵に見る 夏野かな 1683年

田原佐伯橋ー勢ひあり 氷消えては 瀧津魚 1683年・宝鏡寺参道ー目にかかる 時やことさら 五月富士 1694年

城南公園ー行く駒の 麦に慰む やどりかな 1685年・

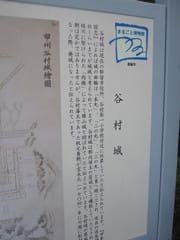

「勝山城」

桂川の北西岸の城山(高さ571m)段丘上要害城で16世紀の郡内を治めた 「浅野氏重」が築城した。今でも塀石垣が一部残されている。

天文元年の1532年、小山田越中守信有は代々居住していた 中津森館が焼けたため、谷村の地に 館を移転。

信有の後、出羽守信有、左兵衛尉信茂の3代が、この谷村で郡内の支配にあたった。

「小山田氏都留郡主護」として、武田家の重臣として活躍したが、1582年、 信茂は領国維持のため武田勝頼に離反する。

しかし、織田信長により処断され、小山田氏による 郡内支配は終わる。

その後、郡内支配者はめまぐるしく変わるが、谷村の地は政治の中心として 継承され、 桂川の対岸にある城山に築かれた勝山城は、

文禄3年の1593年、に豊臣秀吉の一族 浅野長政の家老浅野左衛門佐氏重によって築城されたという。

だが、それ以前にも 小山田氏による詰城があったと考えられる。

1740年、郡内谷村藩主秋元氏が武州川越に転封した後、勝山城は廃城。 郡内は天領として谷村代官の支配下におかれている。

中央の山が勝山城で、その麓が谷村城。間には桂川が流れている。

谷村城は桂川に面した都留市街の 西半分が城域で、東半分が城下町となっていたと云う。

外堀ー水田、山裾南側の桂川から西を回って北側の桂川まで通して あったと云う。南側の桂川に繋がる一部が確認でき、泥田堀となっていたと思われる

勝山城の遺構は、「浅野氏」の時代に普請されたもので、大規模な内堀、外堀や 切り込みはぎの石垣など、戦国末期の城である。

小山田氏の時代にも小規模ではあろうが、谷村館の詰め城が、其処から約8㎞北方に、 武田の「岩殿城」が、

富士急行 谷村町駅 駅前に谷村館跡と堀と中川

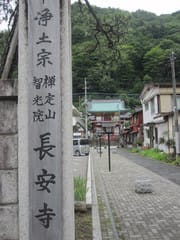

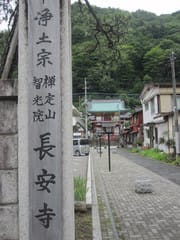

城下町にある浄土宗 長安寺ー山号禅定山ー

寺は、天正13年・鳥居元忠の開基金蓮社生誉上人感貞大和尚の開山、創建・浄土宗寺。

感貞和尚は大永三年の1523年、小田原北条氏綱の子として生まれ幼名を亀若。母は北条家の家臣伊奈大内蔵の娘。

武田滅亡後にこの地を収めた鳥居元忠は、このお寺の前にあった谷村城主。布教の為この地に来た感貞和尚と対面し、深く心を打たれと云う。

感貞和尚は元忠の用意した宿に数日滞在しておりましたが、元忠の願いにより谷村城の前に位置していた小山田家の別荘地であるこの場所に建立。

今の山号は禅定山ですが、創建時にはこの谷村城の前にあったので、ー城前山ーと号したと云う。

武田滅亡後此の地に来た徳川家康は、感貞和尚との面会を望みますが、病の為かなわず、和尚は辞退し、 諦めた家康は、巡見来谷の記念として

和尚に茶釜一口を送り現在もここ長安寺に寺宝として残されていると云う。

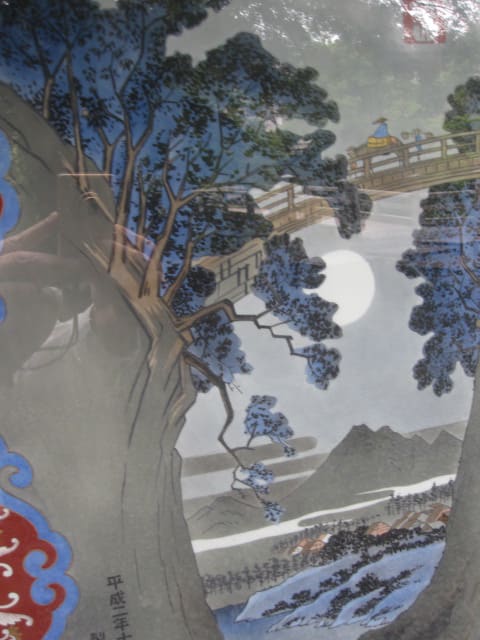

「猿橋」

7世紀に渡来人の志羅呼が猿が互いに体を支えあって橋を作ったのを見て造られたと言う伝説。

鎌倉時代には既に存在していたらしい、その起源ははっきりとしていない。

古くは吊り橋だったとする推測もあり、刎橋になった時期は不明である。

「勝山記」に拠れば、戦国期の永正17年、郡内領主の小山田信有(越中守)が猿橋に架橋を行っている。

この猿橋橋架は、小山田氏の都留郡北部への支配が及んだ証拠とも評価され、1676年、以降に橋の架け替えの記録が残り、少なくとも

1756年、からは類似した形式の刎橋である。

構造の橋は猿橋に限られなかったが、江戸時代には猿橋が最も有名で、日本三奇橋の一つ。

甲州街道沿いの要地(宿場)にあるため往来が多く、荻生徂徠・渋江長伯(官遊紀勝)など多くの文人が訪れ紀行文や詩句を作成している。

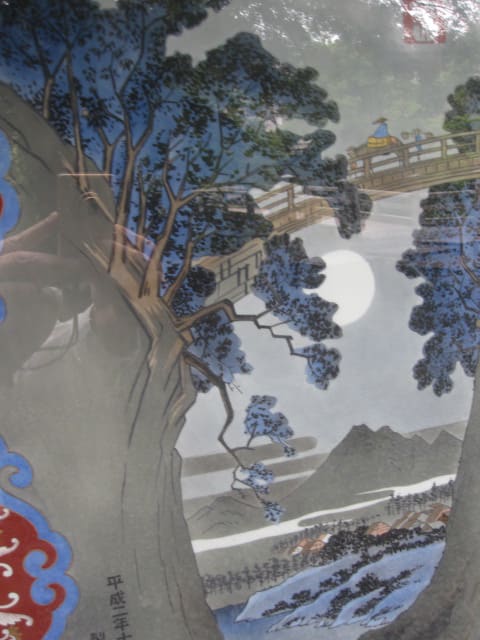

1817年、には浮世絵師の葛飾北斎が「北斎漫画 七編 甲斐の猿橋」において猿橋を描いている。

桂川に架かる、橋脚を用いず谷の両岸に3本のハネ木を4段組みせり出して架ける。

1841年、浮世絵師の歌川広重は、甲府町人から甲府道祖神祭礼の幕絵製作を依頼されて甲斐を訪れ、後に、旅の記録「甲州日記」としてまとめ、

甲斐の名所をスケッチし作品にも活かしている。

小島烏水によれば現存しない日記の一部には猿橋の遠景や崖などがスケッチされていたという。

広重は、1842年頃に版元・蔦谷吉蔵から刊行された大型錦絵「甲陽猿橋図」を手がけ、明治期には富岡鉄斎が1875年と1890年に山梨県を訪れ、鉄斎は

甲府の商家・大木家などに滞在しており、大木家資料(大木コレクション)には「甲斐猿橋図」が残っている。

日本三大奇橋・猿橋と木曽の桟橋・岩国の錦帯橋を云う

神橋(栃木県大谷川)・愛本橋(富山県黒部川、非現存)・かずら橋(徳島県祖谷)などが知られている。

猿橋から下流方向の眺め、下に見えるのは八ツ沢発電所一号水路橋、高さ約31m・長さ約30m

「大月市」は、桂川・笹子川の合流付近の川沿いに発展した。富士山麓の入り口、甲州街道宿場、現在は、都心への通勤者が増加中。

「岩殿城」-築城年代は、16世紀頃ー

岩殿山は平安末期頃には天台宗の修験道場がおかれ、それを16世紀頃に武田、小山田氏により要害山に改築、

大月は、武蔵国、相模国の国境に近い事から武田氏の本拠地である甲府盆地の東の守り城。

武田氏による小山田領支配と岩殿城の築城とされ、岩殿城の位地する大月周辺は小山田氏の領有する所、小山田氏は、平安末期に武蔵国の小山田庄に在住した秩父党「小山田有重」を祖としている。

当初甲斐武田氏とは対立関係であった小山田氏は、武田信虎の領内への侵攻を受けて武田家に従属、しかし、従属こそはしているが、信虎の時代には

武田氏と小山田氏は対等であり同盟関係と言える程であったと云う。

武田晴信(武田信玄)の時代になると小山田氏は武田家の傘下に組み込まれ小山田氏の所領である大月周辺も武田家の直轄化が進みます。

その頃、武田家は小田原北条氏、山ノ内上杉氏など関東の有力大名との対立が激化し甲斐国の東側の国境が脅かされる様になり、それにより甲斐国東方の守りとして岩殿城が築城されたと考えられている。

「武田家の滅亡と岩殿城」

甲陽軍艦によれば駿河の久能城、上野の吾妻城と並ぶ三名城とされ何れの城も岩山を要害とした堅固な城郭。

武田信玄はその岩殿城の守りを小山田氏に委託します、

1582年、に織田信長の甲斐国侵攻により武田勝頼は拠点である新府城を放棄して岩殿城に退去し、当時岩殿城を守っていた「小山田信茂」は、

勝頼の入城を拒否して織田軍に寝返ります。

これにより勝頼は天目山に落ちて自害し武田家は滅亡、その後、武田家を滅亡に追いやった「小山田信茂」は、信長によい処刑されたと云います。

武田勝頼と小山田信茂

越後で上杉謙信の没後に上杉景勝・上杉景虎の間で家督を巡る「御館の乱」が発生する。

武田勝頼は甲相同盟に基き、北条家から上杉家に養子に入った景虎支援を要請されて越後へ出兵する。

これに対し景勝は勝頼と和睦交渉を試み、勝頼はこれに応じて景勝・景虎間の和睦を仲介する。

小山田信茂は、景勝との交渉において、武田勝頼側近の跡部勝資・長坂光堅とともに取次を担当している。

小山田氏は後北条氏との取次を担当していた点からも景勝・景虎間の調停にも携わっていたと見られている。

景勝・景虎間の和睦は一時的に成立するが、同年、徳川家康が駿河田中城(静岡県藤枝市)攻めを行うと武田勝頼は、越後を撤兵し、そのさなかに

景勝・景虎間の和睦は崩れる。

天正7年、景虎が景勝に攻められて滅亡し、これに甲相同盟も破綻する。

武田勝頼は、これに対して景勝との同盟を強化し、甲越同盟が成立する。小山田信茂は引き続き上杉方との取次を担当している。

「千鳥姫という小山田信茂側室の伝説」

姫は、織田家の大軍に包囲された岩殿山城から小山田信茂の次男賢一郎と赤子の万生丸を連れ、護衛の小幡太郎らと共に落ち延びたが、万生丸が泣き出したため、小幡太郎は千鳥姫から万生丸を取り上げ、岩殿山城の断崖から投げ捨てたという。(稚児落としと呼ばれて伝わっている)

「甲乱記」では信茂とともに処刑された元服前の「八歳ニナル男子」の存在を記し、高野山持明院「十輪院過去帳」では、これに該当すると見られる「幻朝童子」の存在を記している。

信茂には孫娘(養女)の天光院殿がいる。「天光院殿」は追号で、名を「香具姫(香貴姫)」とする説もあるが、確実な史料からは確認されない。

天光院殿は信茂娘と教来石左近大夫の間に生まれ、後に信茂の養女となる。

天正10年の武田氏滅亡後、信玄の娘の松姫に連れられ勝頼の娘、仁科盛信の娘らとともに、武蔵国横山村(現・東京都八王子市)に落ち延び、松姫により育てられている。

のち、磐城平藩主内藤忠興の側室となり、嫡男内藤義概らをもうけたと云う。

勝頼とその嫡男の武田信勝一行は岩殿城を目前にした笹子峠で小山田信茂に攻撃され、岩殿城入城を拒まれる。

これには諸説あり、小山田信茂は武田家と主従関係でなく盟友関係にあり、郡内領を有する一大名という考え方から、戦禍を恐れる領民の反対などを受け、領地を守るためにとった行動であるという説や、実は小山田信茂が笹子峠から勝頼を攻撃したという事実は無いという説もある。

勝頼と信勝は岩殿行きを断念、勝頼主従らは武田氏の先祖が自害した天目山(大和町)を目指して逃亡した。

逃亡の際、家宝の旗・楯無鎧を塩山等の寺に隠し、難を逃れさせた。

勝頼一行は、天目山の目前にある田野の地で滝川一益隊に捕捉された。土屋昌恒・小宮山友晴らが奮戦し、土屋昌恒は「片手千人斬り」の異名を残すほどの活躍を見せたと云う。

安倍勝宝も敵陣に切り込み戦死、勝頼最後の戦となった「田野の四郎作・鳥居畑」では、信長の大軍を僅かな手勢で奮闘撃退したと云う。

衆寡敵せず、勝頼、信勝父子・北条夫人は自害し、長坂光堅、土屋兄弟、秋山紀伊守らも殉死した。

(跡部勝資も殉死したとする説もあるが、諏訪防衛戦で戦死したとも。いずれにしても「甲陽軍鑑」が記載の長坂・跡部逃亡説は史実に反する)。

これにより清和源氏新羅三郎義光以来の名門「甲斐武田氏」は滅亡した。

次回は、笹子峠方面へ。

16世紀に武蔵の「小山田氏」が居館を設けて、以来城下町が形成された。大月や富士吉田が発展すると都留は中間地点中心地の地位を失った。

甲斐絹は江戸時代からの伝統産業で知られている。

「富士急行」

大月線は、古くから富士登山の拠点となっていた冨士吉田ー河口湖を結んでいる。

八王子から大月まで延びて来た中央東線(中央本線)、東京からの登山客らを運ぶために敷設された富士馬車鉄道と都留馬車鉄道による馬車鉄道が前身。

両社は軌間が異なっていたため、途中で乗り換えが必要で、これを解消するため1921年に両社が合併し、

大月 - 金鳥居上(後の富士吉田)間の軌間を統一・電化して電気運転を開始した。

しかし、馬車鉄道時代からの併用軌道では所要時間もかかり、急増する旅客をさばききれなくなったため、1926年に設立された富士山麓電気鉄道へ

1928年に全線を譲渡し、1929年に新設の鉄道線に切り替えられ、馬車鉄道以来の軌道は廃止。これにより2時間かかっていた大月 - 富士吉田間の所要時間は1時間以下にと大幅に短縮され、富士山麓は東京からの日帰り観光圏内。

都留馬車鉄道は一時籠坂峠に至るまでの路線を有しており、明治から大正期まではそこから東海道本線(今の御殿場線)御殿場駅前までを結んでいた御殿場馬車鉄道と連絡していたこともあったと云う。

主な駅

大月駅ー 上大月駅ー 田野倉駅ー 桂川ー 禾生駅ー 赤坂駅ー 都留市駅 ー谷村町駅 ー 三つ峠駅 ー 月江寺駅ー 富士山駅ー↓河口湖。約1時間の乗車

谷村町駅下車

松尾芭蕉の新境地を開眼させた地 「都留」

思わぬ災難により江戸を離れた松尾芭蕉は谷村(都留市)でしばらくの間過ごし、江戸に比べ冬の厳しい郡内(谷村藩)の自然と霊峰富士を間近に見る

感動が、不惑の年を越えたばかりの芭蕉に大きな心境の変化を与えたと云う。

谷村逗留が契機となり、その後「笈の小文」「奥の細道」の旅を経て、「風雅の誠」を俳諧の根本とする「蕉風俳句」が完成。

東漸寺ー松風の 落ち葉か水の 音涼し 1684年・-人は寝て 心ぞ夜を 秋の昏 1683年・

円通院ー旅人と 我が名よばれん はつ時雨 1687年・山賤の おとがい閉ずる むぐらかな 1685年・馬ぼくぼく 吾を絵に見る 夏野かな 1683年

田原佐伯橋ー勢ひあり 氷消えては 瀧津魚 1683年・宝鏡寺参道ー目にかかる 時やことさら 五月富士 1694年

城南公園ー行く駒の 麦に慰む やどりかな 1685年・

「勝山城」

桂川の北西岸の城山(高さ571m)段丘上要害城で16世紀の郡内を治めた 「浅野氏重」が築城した。今でも塀石垣が一部残されている。

天文元年の1532年、小山田越中守信有は代々居住していた 中津森館が焼けたため、谷村の地に 館を移転。

信有の後、出羽守信有、左兵衛尉信茂の3代が、この谷村で郡内の支配にあたった。

「小山田氏都留郡主護」として、武田家の重臣として活躍したが、1582年、 信茂は領国維持のため武田勝頼に離反する。

しかし、織田信長により処断され、小山田氏による 郡内支配は終わる。

その後、郡内支配者はめまぐるしく変わるが、谷村の地は政治の中心として 継承され、 桂川の対岸にある城山に築かれた勝山城は、

文禄3年の1593年、に豊臣秀吉の一族 浅野長政の家老浅野左衛門佐氏重によって築城されたという。

だが、それ以前にも 小山田氏による詰城があったと考えられる。

1740年、郡内谷村藩主秋元氏が武州川越に転封した後、勝山城は廃城。 郡内は天領として谷村代官の支配下におかれている。

中央の山が勝山城で、その麓が谷村城。間には桂川が流れている。

谷村城は桂川に面した都留市街の 西半分が城域で、東半分が城下町となっていたと云う。

外堀ー水田、山裾南側の桂川から西を回って北側の桂川まで通して あったと云う。南側の桂川に繋がる一部が確認でき、泥田堀となっていたと思われる

勝山城の遺構は、「浅野氏」の時代に普請されたもので、大規模な内堀、外堀や 切り込みはぎの石垣など、戦国末期の城である。

小山田氏の時代にも小規模ではあろうが、谷村館の詰め城が、其処から約8㎞北方に、 武田の「岩殿城」が、

富士急行 谷村町駅 駅前に谷村館跡と堀と中川

城下町にある浄土宗 長安寺ー山号禅定山ー

寺は、天正13年・鳥居元忠の開基金蓮社生誉上人感貞大和尚の開山、創建・浄土宗寺。

感貞和尚は大永三年の1523年、小田原北条氏綱の子として生まれ幼名を亀若。母は北条家の家臣伊奈大内蔵の娘。

武田滅亡後にこの地を収めた鳥居元忠は、このお寺の前にあった谷村城主。布教の為この地に来た感貞和尚と対面し、深く心を打たれと云う。

感貞和尚は元忠の用意した宿に数日滞在しておりましたが、元忠の願いにより谷村城の前に位置していた小山田家の別荘地であるこの場所に建立。

今の山号は禅定山ですが、創建時にはこの谷村城の前にあったので、ー城前山ーと号したと云う。

武田滅亡後此の地に来た徳川家康は、感貞和尚との面会を望みますが、病の為かなわず、和尚は辞退し、 諦めた家康は、巡見来谷の記念として

和尚に茶釜一口を送り現在もここ長安寺に寺宝として残されていると云う。

「猿橋」

7世紀に渡来人の志羅呼が猿が互いに体を支えあって橋を作ったのを見て造られたと言う伝説。

鎌倉時代には既に存在していたらしい、その起源ははっきりとしていない。

古くは吊り橋だったとする推測もあり、刎橋になった時期は不明である。

「勝山記」に拠れば、戦国期の永正17年、郡内領主の小山田信有(越中守)が猿橋に架橋を行っている。

この猿橋橋架は、小山田氏の都留郡北部への支配が及んだ証拠とも評価され、1676年、以降に橋の架け替えの記録が残り、少なくとも

1756年、からは類似した形式の刎橋である。

構造の橋は猿橋に限られなかったが、江戸時代には猿橋が最も有名で、日本三奇橋の一つ。

甲州街道沿いの要地(宿場)にあるため往来が多く、荻生徂徠・渋江長伯(官遊紀勝)など多くの文人が訪れ紀行文や詩句を作成している。

1817年、には浮世絵師の葛飾北斎が「北斎漫画 七編 甲斐の猿橋」において猿橋を描いている。

桂川に架かる、橋脚を用いず谷の両岸に3本のハネ木を4段組みせり出して架ける。

1841年、浮世絵師の歌川広重は、甲府町人から甲府道祖神祭礼の幕絵製作を依頼されて甲斐を訪れ、後に、旅の記録「甲州日記」としてまとめ、

甲斐の名所をスケッチし作品にも活かしている。

小島烏水によれば現存しない日記の一部には猿橋の遠景や崖などがスケッチされていたという。

広重は、1842年頃に版元・蔦谷吉蔵から刊行された大型錦絵「甲陽猿橋図」を手がけ、明治期には富岡鉄斎が1875年と1890年に山梨県を訪れ、鉄斎は

甲府の商家・大木家などに滞在しており、大木家資料(大木コレクション)には「甲斐猿橋図」が残っている。

日本三大奇橋・猿橋と木曽の桟橋・岩国の錦帯橋を云う

神橋(栃木県大谷川)・愛本橋(富山県黒部川、非現存)・かずら橋(徳島県祖谷)などが知られている。

猿橋から下流方向の眺め、下に見えるのは八ツ沢発電所一号水路橋、高さ約31m・長さ約30m

「大月市」は、桂川・笹子川の合流付近の川沿いに発展した。富士山麓の入り口、甲州街道宿場、現在は、都心への通勤者が増加中。

「岩殿城」-築城年代は、16世紀頃ー

岩殿山は平安末期頃には天台宗の修験道場がおかれ、それを16世紀頃に武田、小山田氏により要害山に改築、

大月は、武蔵国、相模国の国境に近い事から武田氏の本拠地である甲府盆地の東の守り城。

武田氏による小山田領支配と岩殿城の築城とされ、岩殿城の位地する大月周辺は小山田氏の領有する所、小山田氏は、平安末期に武蔵国の小山田庄に在住した秩父党「小山田有重」を祖としている。

当初甲斐武田氏とは対立関係であった小山田氏は、武田信虎の領内への侵攻を受けて武田家に従属、しかし、従属こそはしているが、信虎の時代には

武田氏と小山田氏は対等であり同盟関係と言える程であったと云う。

武田晴信(武田信玄)の時代になると小山田氏は武田家の傘下に組み込まれ小山田氏の所領である大月周辺も武田家の直轄化が進みます。

その頃、武田家は小田原北条氏、山ノ内上杉氏など関東の有力大名との対立が激化し甲斐国の東側の国境が脅かされる様になり、それにより甲斐国東方の守りとして岩殿城が築城されたと考えられている。

「武田家の滅亡と岩殿城」

甲陽軍艦によれば駿河の久能城、上野の吾妻城と並ぶ三名城とされ何れの城も岩山を要害とした堅固な城郭。

武田信玄はその岩殿城の守りを小山田氏に委託します、

1582年、に織田信長の甲斐国侵攻により武田勝頼は拠点である新府城を放棄して岩殿城に退去し、当時岩殿城を守っていた「小山田信茂」は、

勝頼の入城を拒否して織田軍に寝返ります。

これにより勝頼は天目山に落ちて自害し武田家は滅亡、その後、武田家を滅亡に追いやった「小山田信茂」は、信長によい処刑されたと云います。

武田勝頼と小山田信茂

越後で上杉謙信の没後に上杉景勝・上杉景虎の間で家督を巡る「御館の乱」が発生する。

武田勝頼は甲相同盟に基き、北条家から上杉家に養子に入った景虎支援を要請されて越後へ出兵する。

これに対し景勝は勝頼と和睦交渉を試み、勝頼はこれに応じて景勝・景虎間の和睦を仲介する。

小山田信茂は、景勝との交渉において、武田勝頼側近の跡部勝資・長坂光堅とともに取次を担当している。

小山田氏は後北条氏との取次を担当していた点からも景勝・景虎間の調停にも携わっていたと見られている。

景勝・景虎間の和睦は一時的に成立するが、同年、徳川家康が駿河田中城(静岡県藤枝市)攻めを行うと武田勝頼は、越後を撤兵し、そのさなかに

景勝・景虎間の和睦は崩れる。

天正7年、景虎が景勝に攻められて滅亡し、これに甲相同盟も破綻する。

武田勝頼は、これに対して景勝との同盟を強化し、甲越同盟が成立する。小山田信茂は引き続き上杉方との取次を担当している。

「千鳥姫という小山田信茂側室の伝説」

姫は、織田家の大軍に包囲された岩殿山城から小山田信茂の次男賢一郎と赤子の万生丸を連れ、護衛の小幡太郎らと共に落ち延びたが、万生丸が泣き出したため、小幡太郎は千鳥姫から万生丸を取り上げ、岩殿山城の断崖から投げ捨てたという。(稚児落としと呼ばれて伝わっている)

「甲乱記」では信茂とともに処刑された元服前の「八歳ニナル男子」の存在を記し、高野山持明院「十輪院過去帳」では、これに該当すると見られる「幻朝童子」の存在を記している。

信茂には孫娘(養女)の天光院殿がいる。「天光院殿」は追号で、名を「香具姫(香貴姫)」とする説もあるが、確実な史料からは確認されない。

天光院殿は信茂娘と教来石左近大夫の間に生まれ、後に信茂の養女となる。

天正10年の武田氏滅亡後、信玄の娘の松姫に連れられ勝頼の娘、仁科盛信の娘らとともに、武蔵国横山村(現・東京都八王子市)に落ち延び、松姫により育てられている。

のち、磐城平藩主内藤忠興の側室となり、嫡男内藤義概らをもうけたと云う。

勝頼とその嫡男の武田信勝一行は岩殿城を目前にした笹子峠で小山田信茂に攻撃され、岩殿城入城を拒まれる。

これには諸説あり、小山田信茂は武田家と主従関係でなく盟友関係にあり、郡内領を有する一大名という考え方から、戦禍を恐れる領民の反対などを受け、領地を守るためにとった行動であるという説や、実は小山田信茂が笹子峠から勝頼を攻撃したという事実は無いという説もある。

勝頼と信勝は岩殿行きを断念、勝頼主従らは武田氏の先祖が自害した天目山(大和町)を目指して逃亡した。

逃亡の際、家宝の旗・楯無鎧を塩山等の寺に隠し、難を逃れさせた。

勝頼一行は、天目山の目前にある田野の地で滝川一益隊に捕捉された。土屋昌恒・小宮山友晴らが奮戦し、土屋昌恒は「片手千人斬り」の異名を残すほどの活躍を見せたと云う。

安倍勝宝も敵陣に切り込み戦死、勝頼最後の戦となった「田野の四郎作・鳥居畑」では、信長の大軍を僅かな手勢で奮闘撃退したと云う。

衆寡敵せず、勝頼、信勝父子・北条夫人は自害し、長坂光堅、土屋兄弟、秋山紀伊守らも殉死した。

(跡部勝資も殉死したとする説もあるが、諏訪防衛戦で戦死したとも。いずれにしても「甲陽軍鑑」が記載の長坂・跡部逃亡説は史実に反する)。

これにより清和源氏新羅三郎義光以来の名門「甲斐武田氏」は滅亡した。

次回は、笹子峠方面へ。