「JR北千住駅」

明治29年、日本鉄道土浦線の駅として開業。

3年後の1899年の明治32年、東武鉄道初の路線となる伊勢崎線が当駅 - 久喜駅間で開業し、乗換駅となった。

日本鉄道は、明治39年、国有化ー明治42年、「常磐線」に。

この後、接続路線は60年以上に渡ってこの2路線であった。

常磐線のターミナル駅は上野駅、東武伊勢崎線のターミナル駅は浅草駅で、乗車人員はこれらの駅よりも少ない状態が続いていたが、1960年代に入って大きな転換期を迎え、昭和37年、「営団地下鉄日比谷線」の駅が開業し、東武伊勢崎線との直通運転を開始。

直通運転開始後は東武伊勢崎線の乗車人員が大幅に増加し、伊勢崎線のターミナル駅としての座を不動のものにしている。

昭和44年、「営団地下鉄千代田線」の駅が開業、4路線が乗り入れ。

ラッシュ時は乗換客で溢れかえるようになり、乗車人員だけ見ると山手線の主要駅と肩を並べる規模に。

平成4年、駅の大規模な改良工事が実施され、平成8年、浅草方面系統のホームと日比谷線系統のホームが階層で分けられた

変わる「北千住」

「国道・4号線」

「日光街道・奥州街道(道中奉行管轄)およびその延長区間の白河から函館間(日光街道を除く3街道は1873年、陸羽街道に改称)」を継承している。

明治18年、内務省告示第6号「國道表」では、函館までの道がほぼそのまま国道6号「東京より函館港に達する路線」に指定され、(当初、氏家 - 白河間は国道293号・国道294号などの旧陸羽街道経由であった)。正確には、松前道は津軽半島の突端の三厩から北海道の渡島半島へ渡っていたが、国道6号は青森から直接航路で函館に達していたという点が異なる。

大正9年、旧道路法に基づく路線認定では、国道4号「東京都より北海道庁所在地に達する路線」(現在の国道4号・国道5号)となった。

1952年(昭和27年)12月4日:新道路法に基づく路線指定で、旧国道4号のうちの青森市まで(東京都中央区 - 青森県青森市)が一級国道4号となった。

昭和40年、法改正によって一級・二級の区別がなくなり、「一般国道4号」となった。

「千住宿」-江戸4宿の一ッ

日光街道(日光道中)及び奥州街道の「日本橋」から1番目の宿場

武蔵国足立郡・豊島郡の荒川(現隅田川)曲流部で海抜2メートル前後の沖積低地上、荒川に架けられた千住大橋沿い、隅田川両岸に設置され、南北に延びる奥州街道・日光街道に沿って形成された宿場町である。

日光街道および奥州街道の初宿で、水戸街道はここから分岐していた。

1594年、荒川に千住大橋が架けられ、五街道の整備が進められると、1597年、に奥州街道・日光街道の宿駅に指定された。

千住は、奥州街道・日光街道と荒川が千住大橋にて交差し、荒川・隅田川・綾瀬川が付近で合流しており運輸・交通の便に有効な場所。

隅田川で千住大橋沿いに橋戸河岸が置かれ、千住青物市場(やっちゃ場)は、御用市場。

千住は、江戸に物資を運び込むための中継地点としても発展・千住宿は岡場所としても発展した。

千住宿近隣には行楽地が出現し浮世絵や絵画に描かれている。そして、千住宿の南の町小塚原町には江戸北の刑場として、小塚原刑場が置かれている。

東海道の品川宿、中山道の板橋宿、甲州街道の内藤新宿と並んで江戸四宿に。

「千住本町商店街」

旧日光街道、宿場町の千住一丁目・二丁目の歴史のある商店街で100店舗を超えるバラエティな品揃えを誇る店がある。

北千住駅西口から近い。

駅前通りに看板「大橋眼科医院」が

古い洋館風建物で名物医院。

「千住の街」

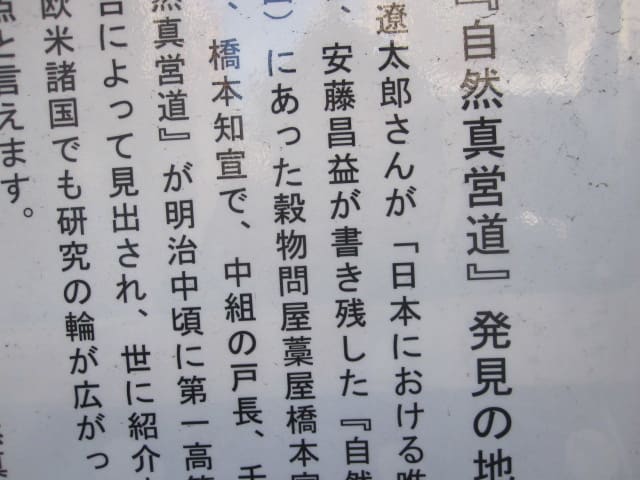

「司馬遼太郎さんによって「日本が世界に誇りうる唯一の社会思想家」と絶賛された江戸時代中期の医師安藤昌益の主著「自然真営道」101巻が、ここ千住仲町の橋本家に代々秘蔵されてきたことから、この間、安藤昌益と千住宿について研究が、

幕末から明冶にかけての所蔵者・橋本律蔵を始めとした千住宿文化レベルのた高さこそが、「自然真営道」を受け入れ秘蔵してきた理由。

千住宿と文化人との 縁は従来、松尾芭蕉が「奥の細道」の旅立ちの第一歩を印した地として、また作家森鴎外が若き日、父とともに橘井堂医院を舞台に医師として、また文筆家としの活動を開始した地として知られている。

幼い日、橋本律蔵に薫陶を受けた日本経済史学の開拓者内田銀蔵博士(仲町)、銀蔵と交流もあり戦前・戦後のベストセラー「学生に与う」で知られる

北千住の歴史は深い。

新政府軍に追われた彰義隊も北千住へ

葛飾北斎など絵が残されている。

「千住」は、勝専寺の千手観音にまつわると伝承、千葉氏の所領で千葉住村と称したから、足利将軍の愛妾「千寿」の出生地にちなむなどいろいろ。

1625年将軍家光の時、水戸佐倉道の分岐点になる初宿で、将軍参詣・諸大名参勤交代の重要宿場、3kmの宿場であったと云う。

「墨堤通り」

都道461号・吾妻橋伊興町線の一部、都市計画道路 補助第119号線。浅草通り(都道453号)と接続する東京都墨田区吾妻橋1丁目の吾妻橋1交差点を起点に、隅田川沿いを北上し、足立区千住桜木の千住桜木町交差点で尾竹橋通りに接続し、すぐ先で荒川堤(正式名称不明)に接続する道路。

「佐那さんのエピソード」

「さな子は、恋心を打ち明けたが、すでに妻おりょうがいた龍馬は遠まわしに断り、着ていた着物の袖を渡して江戸を発ったという」

ー司馬遼太郎さんが昭和44年、に書かれた「千葉の灸」ー現駐車場。

千住の青物市場(セリの掛け声・やっちゃば)

昭和初期のやっちゃば

千住河原町はかつて「やっちゃ場」とよばれた青物市場で、戦前には旧日光街道沿いに多くの青物問屋が軒を連ね、活気あふれる問屋街。

千住河原町稲荷神社境内には明治39年建設の「千住青物市場創立330年祭記念碑」が立っている。

これによれば市場開設は天正4(1576)年。享保20(1735)年でした。青物市場は神田・駒込と並び江戸の三大市場に数えられ、幕府の御用市場でもあった。市場には現足立区域内外から多くの農産物が集められ、それらが都心部へ運ばれましたが、その際に活躍したのが投師(なげし)といわれる人たちです。大正期には130人いたという投師は、やっちゃ場から都心の神田・京橋といった市場へ転売しました。そのため、他の朝市に間に合うように運ぶ必要があり、やっちゃ場はそれよりも早い午前3時には市が開かれていたと云う。

千住青物市場

千住青葉市場