市川の下総台地は、原始・古代の遺跡が多く、中でも縄文中期ー後期の姥山貝塚(史跡)は、我が国初の集落遺跡。また、堀之内貝塚・曽谷貝塚・

環状馬蹄形貝塚がある。

大化の改新により、「国府台周辺は、下総国の国府がおかれ、国分寺・国分尼寺が建立、市川は、下総地方の政治・文化・経済の中心に。

「姥山貝塚」ー文化財(国指定)・貝塚公園。

貝塚は、縄文時代中期から後期(今から約5000年前から3000年前)に形成された、東西約130メm、南北120mの馬蹄形貝塚。

堀之内貝塚と同様、ハマグリを主体としてアサリ、シオフキなど30種以上の貝が出土していると云う。

貝塚の調査は明治26年以降何度も行われ、重要なのは大正15年に東京人類学会が行った発掘遠足会で、調査で人骨や遺物とともに竪穴住居跡などが発見された。

竪穴住居跡の全容が平面的にとらえられたのは、わが国で初めて、人骨は一つの竪穴住居跡の床に、事故にあったとも思えるような折り重なった形状で、子供1体、成人女性2体、成人男性2体の計5体が発掘され、貴重な資料に。

「出土した中期の土器」

発掘調査が続き、土器については阿玉台式、加曽利EI式、堀之内I式、加曽利BI式など縄文時代中期から後期にかけてのものが数多く発見された。

共同墓地と思われる場所からは、多数の人骨とともに装身具や特殊器形の土器なども見つかり、注目、現在までに発見された竪穴住居跡は39か所、

人骨は143体。

「でえだらぼう」は、「ダイダラボッチ」「だいらんぼう」「だいらぼう」「だいだら坊」「デエダラボッチ」「でいらぼっち」等とも言われ、

奈良時代に編纂された「風土記」にも表されているように、古くから伝わる巨人伝説。

古代の人たちが、海から遠く離れた台地に残る貝塚などを見て、不思議に思いながら想像した巨人であると考えられ、市川にも姥山貝塚のある柏井周辺では、台地に湧水の池が多くあり、巨人の足跡ではないかと伝えられている。

県内・近県にも巨人が残した足跡の伝説が語り継がれる。

「日本民俗学の祖である柳田国男氏は、

「ダイダラ坊の足跡」という論考の中で、「大人」を意味する「大太郎」に法師を付けた「大太郎法師」であり、一寸法師と対をなすものと解釈」。

奈良時代の国府台からは入江であった。

「安藤・歌川広重」 1797-1858 浮世絵師。

江戸末期の浮世絵師で、安藤重右衛門 江戸の定火消しの安藤家に生まれ家を継いでいる。その後浮世絵師にのる。

代表作 東海道五十三次・名所江戸百景・近江八景など。

影響を与えた 歌川豊広・葛飾北斎・ゴッホ・モネなどで世界的ね著名な画家として知られている。

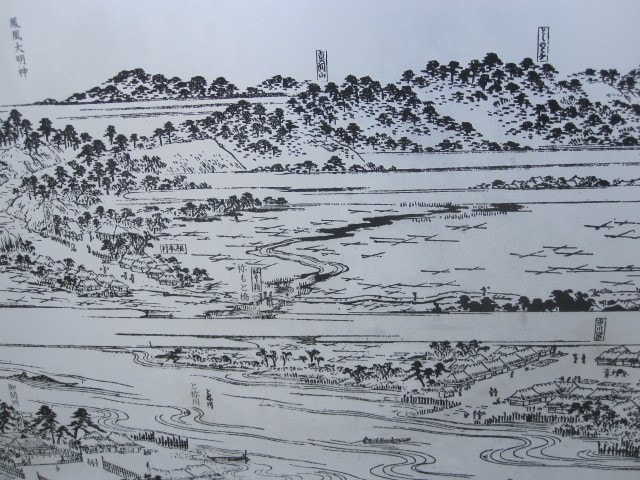

安藤(歌川)広重 名所江戸百景「鴻の台利根川風景」

市川市の「真間山 弘法寺」にある伏姫桜は、推定樹齢約400年の枝垂れ桜。

正面27段を登ると伏姫桜が

千葉商科大学校庭の桜

千葉商科大学と隣接のスポーツ公園の桜並木

哲学の川・江戸川

「市川関所跡」

佐倉街道

水戸街道新宿分岐点にして、佐倉藩や成田新勝寺に向かう大事な街道で、庶民にとって成田山参詣道。

江戸幕府は、公道として定め新宿ー佐倉間を此処に関所を置いた。

常時4人の番士を配置。

「元佐倉通り逆井道ー江戸両国橋え道法三里」

松戸関所・矢切の渡し・市川関所と

江戸を守るため橋は、架けられなかった。

JR総武本線陸橋

(「千」ーたくさんの)・(「葉」ー草、花、樹木の葉)「千葉県」は、日本一の「緑」の「県」に、哲学の川・江戸川の市川市から。

昔、「市」で賑わった「市川市」、今は、ハゼの旨い「天ぷらの市川」はどうだろうか?。