「鎌倉時代」の成立は、源頼朝が文治・1185年の守護・地頭設置した時か・1192年の征夷大将軍奈か見解が分かれている。

鎌倉幕府は、侍所・公文所(政所)・問注所があり、長官に「和田義盛・大江広元・三善康信・・が就任したが頼朝の独裁政治であった。

源頼家が将軍時は、独裁を廃して13人御家人の代表らにより「合議制」に改めている。

だんだん北条氏の実権を握り出す。頼朝の妻「北条政子」の父北条時政は、頼家を廃してその弟「実朝」を将軍に据えた。

時政は、じぶんを政所別当として「執権」と称し、政子を将軍の御家人として「尼将軍」と呼ばれていた。

やがて政子の弟「北条義時」は、父時政を追放し、執権政治を確立する。

源実朝が、甥の「公暁」に鶴岡八幡宮境内の大銀杏に隠れ殺された。

文化面では、貴族文化に憧れ、「新古今和歌集・実朝も万葉調の歌を」武士の文化もおきている。「平家物語・・」

仏教でも、栄西・道元・法然・親鸞・日蓮・一遍らが現れ、又、迫害を受けている。

JR鎌倉駅

鶴岡八幡宮から社前から海岸に至る道を「若宮大路・参道」、1182年頼朝の命によりつくられた。

置き石・段葛もこの時に築かれ、二の鳥居・三の鳥居も残存。

鎌倉は、谷の多い街で、南西は海の面して、三方は丘陵に囲まれ、滑川が複雑に入り組んでいる。その谷を「ヤツ」と呼ぶ。

そのヤツは重要な交通網と強固な防御地「七切通し」の道である。

比企ガ谷・釈迦堂ガ谷・扇ガ谷・亀ガ谷・佐助ガ谷・名越ガ谷・二階堂ガ谷の七口。

若宮大路・鎌倉駅前交差点

二の鳥居前

小町通り入口鳥居

大路は、頼朝が政子の為につくらしたと云う。

若宮を中心に、西武蔵大路・東に小町大路・八幡宮前の横大路・海岸の車大路、その他にも二階堂大路、又大路を結ぶ「辻子」がある。

座は、馬を扱う博労座・木材を扱う材木座等が残っている。

若宮大路・桜名所碑

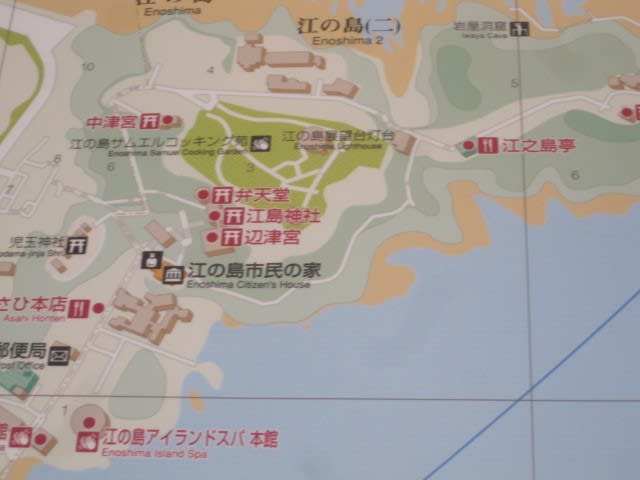

地図看板

「長慶山・大巧寺」 日蓮宗

「おんめさま」の名で親しまれる安産祈願の寺。

1532年、第5世のの日棟が、難産で死んだ秋山勘解由の妻の霊魂を鎮めるために、産女霊人として奉ったことによる。

以降、産女霊人は「おんめさま」と呼ばれ、安産の神として信仰されている。

元は、大行寺という真言宗の寺であった。日蓮上人に帰依していたため、日蓮宗に改宗したと云う。

安産・子育霊場

「大巧寺・大行寺と称する真言宗から日蓮宗の寺院」

当初は十二所の梶原景時の屋敷内にあったと云う。

創建年や開山などは不明、(源頼朝の祈願所とされた事から、鎌倉時代初期頃までには創建されていたと推測される)

頼朝が軍議を行った結果、大勝利を収めたため、頼朝の命により「大巧寺」という名称に改名している。

1274年、日澄により日蓮宗に改宗し、これに基づき現在では開山を日澄としている。

日蓮が辻説法していたのがこの付近と云う。

鎌倉は、多くの社寺が造営されている。仏教の布教活動も活発であった。(神社41社・寺院83寺ある)

鎌倉五山ー建長寺・円覚寺・寿福寺・浄智寺・浄妙寺と名刹が残っている。(天台宗の布教活動はあまりなかったとも云う)

山門

本殿

若宮大路入口と第二の鳥居

狛犬

大路の左右は車道

鶴岡八幡宮・御祭神 応神天皇 比売神 神功皇后 源頼義公が「前九年の役」平定後1063年祈願成就のお礼として「由比郷の八幡大神」を

勧請したと云う。1180年源頼朝公は、源氏再興の旗をあげ、父祖ゆかりの「鎌倉」に入り、由比郷の八幡宮を現在地小林郷北山に移したとある。

大臣山中腹に社殿を造営し、その以降は、武家の守護神として徳川まで続き、社領・社殿修造等を行ってきた。

応神天皇は、実在の最初の天皇で、支配地を拡大させ、朝鮮半島との交流と大陸文化を積極的に取り入れた天皇で、八幡神とみなされている。

若宮参道~第三の大鳥居(近く近代美術館が)

「鎌倉国宝館」 昭和3年開設している。 国宝・重文など約3500点あると云う。

古都鎌倉 人力車、瓦屋根などが点在

牡丹庭園

開園中 有料

曽我兄弟仇の「工藤祐経」が鼓・「畠山重忠」が銅拍子を担当し静御前は舞を。

「静の舞」ー吉野山 峰の白雪 ふみわけて 入りにし人の 跡ぞ恋しき しづやしづ しづのをだまき くり返し昔を今に なすよしもがな

「吾妻鏡」は、「まことにこれ社壇の壮観、梁塵ほとんど動くべし、上下みな興感を催す」と記されている。

参列した者のほとんどが「静の舞」に心を動かされたという。

頼朝は、静が義経を慕う歌をうたったことから激怒しますが、妻の「北条政子」は「私が御前だったとしてもあのように舞ったでしょう」と言ってとりなしたのだと伝えられている。

また、静は、頼朝が父義朝の菩提を弔うために創建した勝長寿院でも、頼朝の娘・大姫に舞を見せたといわれている。

鎌倉に来た静は、義経の子を身籠っていました。生まれてくる子が男子であったなら、その子の命を絶つことは決まっていました。

静の産んだ子は男子。

子は殺害され、その遺体は由比ヶ浜に捨てられたという。

「静の舞」は、毎年、4月第2日曜日(鎌倉祭初日)・15:00~ 鶴岡八幡宮、「舞殿」で披露される。

舞殿

天然記念物の槙

「公暁」 1200-19 源氏の正系を断絶させた二代将軍頼家の三男・鶴岡八幡宮寺の別当、公暁は、叔父「実朝」が父を殺したと考え、八幡宮参詣の帰り、この大銀杏に隠れ、自ら剣をとって「実朝」を刺殺した。(北条義時がそそのかし実朝を討たせ、さらに義村に公暁を討たしたなど云われるが確証はないと云う)

ここに大銀杏があった。

台風で倒れる前の大銀杏

鶴岡八幡宮の社殿

大銀杏の跡(二代目が)

朝の境内

中世から続く「鶴岡八幡宮例大祭、神幸祭」 神輿3基が若宮大路を進む。

古都保存法・歴史的風土特別保存地区指定・鎌倉市総合計画基本構想(市民憲章)など、環境破壊から守ることをうたっている。

文学は、源実朝の金槐和歌集・阿仏尼の十六夜日記・吉田兼好の徒然草・室町時代の太平記、義経紀・・・。

夏目漱石のこころ・川端康成の山の音・・・・・数多くの作家が取り上げている。

次回は、源頼朝の墓へ