木は成長とともに空気中の二酸化炭素を吸収していきます。(詳しくはこちら)

山では植林し、育林をすることで、木を成長させていますが、その途中で成長が止まってしまうことがあります。さらに成長させるためには間伐や枝打ちなど、様々な工夫をする必要があります。

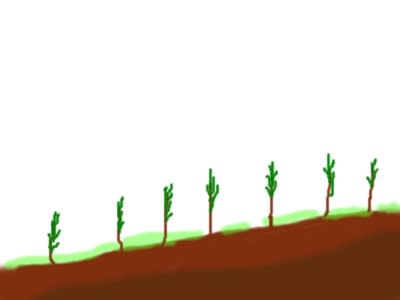

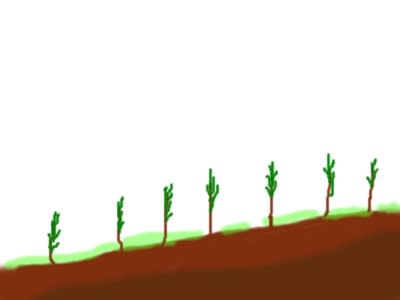

植林をします

植えた苗は、廻りの雑草や雑木に負けて成熟しません。苗だけを残して廻りの草を倒してやる作業を行います。これが「下草刈り」です。

また、斜面や雪の多い地方では、木が倒れたり、曲がったりしてしまうので、これを真っ直ぐに起こしてやるのが「雪起こし」です。

ある程度、一本立ちするまでに10年~20年くらいかかります。

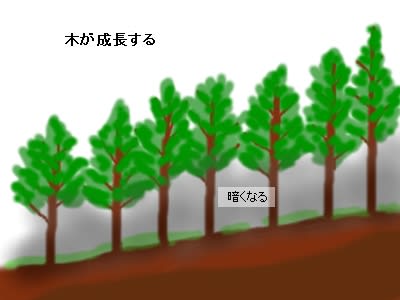

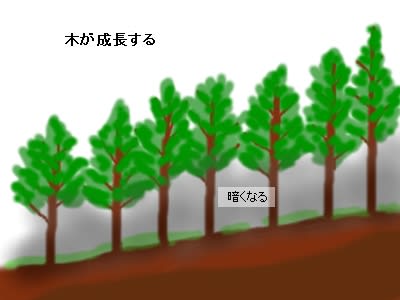

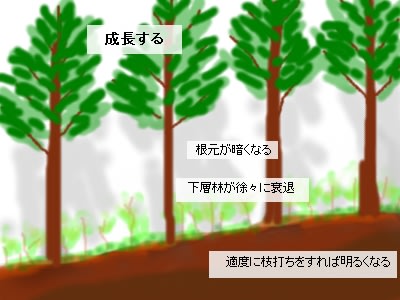

木が成長します(20年~30年くらい)

林の下は暗くなり、土壌の栄養が減り、成長が止まります

それまで、廻りの草や雑木が土壌を肥やしていましたが、その雑木等の活動が弱まると、林の成長も止まります。

木が混みすぎたり、根元に光が入らずに雑木や雑草が生えないと、土が乾燥し、林が成長しないばかりか、大雨が降ると直ぐに河川に流れ出して土砂災害や河川の洪水を起こしやすくなります。

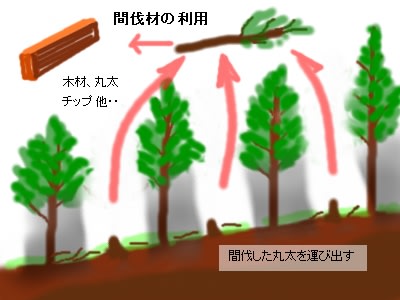

間伐作業を行います

枝打ち作業を行います

間伐と枝打ちを行うことで、根元に光が入るようになります。

また、混み過ぎた林を適度に間引くことで、成長するスペースを確保できます。

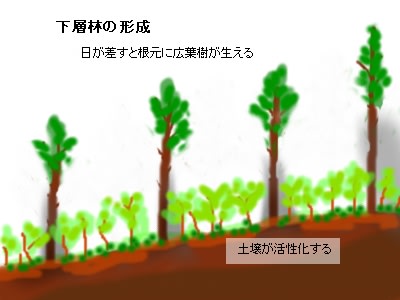

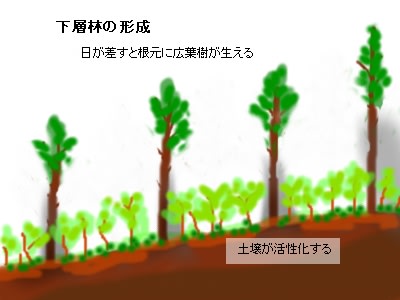

下層林が形成されます

根元に光が入って、下層に雑木や雑草が生えることで、土壌が活性化します。

活性化した土壌は保水力があり、地下水の補充とともに、林の根の水分補給にも使われます。

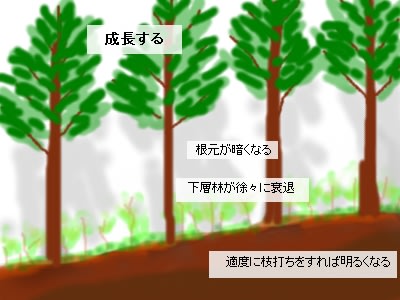

林が更に成長していきます

活性化した土壌の栄養を元に、林が成長していきます。

さらに、間伐・枝打ち作業を行えば木が成熟していき、大きな材料を取ることができます。

間伐の問題点

殆どの山で放置間伐が行われています

放置された間伐材は、単に腐って土に返るのを待つだけです。

微生物や昆虫、小動物によって分解されていき、空気中に二酸化炭素を放出していきます。数年間はそのままの原形で、日陰を作って下層林の生えるのを阻害したり、次の育林作業のときの障害物にもなります。

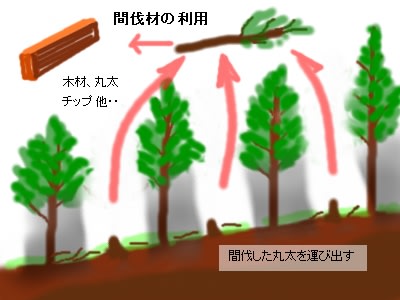

間伐材を利用しましょう

間伐材を山から出し、利用して分解、焼却するまでの時間を稼ぐことで、より長く炭素を固定することが出来ます。

また、間伐材を売ることで、間伐作業、枝打ち作業の経費をまかなうことができます。間伐材が売れなければ、経費は全て山主が負担しなければなりません。

間伐材は、樹齢30年くらいの若い木が主流です。

住宅の構造材としては、柱などの比較的荷重のかからない部材に用いるか、下地材等に使うことができます。

他にも、土木用の作業杭等にも用いています。

家具や木工製品に用途を広げることで、資源を有効に活用できます。

チップにして紙の原料や端材利用の工作にも使えます。

最終的には薪やペレットにすることで燃焼し、そのエネルギーで化石燃料の使用を減らすことも出来ます。バイオマス・エネルギー発電や乾燥施設の燃料にしている製材工場もあります。

計画的な植林、育林、伐採を繰り返し、利用すれば、炭素を固定しながら資源を半永久的に利用することが可能です。

雑木による土壌の活性化へ・・

もくじへ・・

山では植林し、育林をすることで、木を成長させていますが、その途中で成長が止まってしまうことがあります。さらに成長させるためには間伐や枝打ちなど、様々な工夫をする必要があります。

植林をします

植えた苗は、廻りの雑草や雑木に負けて成熟しません。苗だけを残して廻りの草を倒してやる作業を行います。これが「下草刈り」です。

また、斜面や雪の多い地方では、木が倒れたり、曲がったりしてしまうので、これを真っ直ぐに起こしてやるのが「雪起こし」です。

ある程度、一本立ちするまでに10年~20年くらいかかります。

木が成長します(20年~30年くらい)

林の下は暗くなり、土壌の栄養が減り、成長が止まります

それまで、廻りの草や雑木が土壌を肥やしていましたが、その雑木等の活動が弱まると、林の成長も止まります。

木が混みすぎたり、根元に光が入らずに雑木や雑草が生えないと、土が乾燥し、林が成長しないばかりか、大雨が降ると直ぐに河川に流れ出して土砂災害や河川の洪水を起こしやすくなります。

間伐作業を行います

枝打ち作業を行います

間伐と枝打ちを行うことで、根元に光が入るようになります。

また、混み過ぎた林を適度に間引くことで、成長するスペースを確保できます。

下層林が形成されます

根元に光が入って、下層に雑木や雑草が生えることで、土壌が活性化します。

活性化した土壌は保水力があり、地下水の補充とともに、林の根の水分補給にも使われます。

林が更に成長していきます

活性化した土壌の栄養を元に、林が成長していきます。

さらに、間伐・枝打ち作業を行えば木が成熟していき、大きな材料を取ることができます。

殆どの山で放置間伐が行われています

放置された間伐材は、単に腐って土に返るのを待つだけです。

微生物や昆虫、小動物によって分解されていき、空気中に二酸化炭素を放出していきます。数年間はそのままの原形で、日陰を作って下層林の生えるのを阻害したり、次の育林作業のときの障害物にもなります。

間伐材を利用しましょう

間伐材を山から出し、利用して分解、焼却するまでの時間を稼ぐことで、より長く炭素を固定することが出来ます。

また、間伐材を売ることで、間伐作業、枝打ち作業の経費をまかなうことができます。間伐材が売れなければ、経費は全て山主が負担しなければなりません。

間伐材は、樹齢30年くらいの若い木が主流です。

住宅の構造材としては、柱などの比較的荷重のかからない部材に用いるか、下地材等に使うことができます。

他にも、土木用の作業杭等にも用いています。

家具や木工製品に用途を広げることで、資源を有効に活用できます。

チップにして紙の原料や端材利用の工作にも使えます。

最終的には薪やペレットにすることで燃焼し、そのエネルギーで化石燃料の使用を減らすことも出来ます。バイオマス・エネルギー発電や乾燥施設の燃料にしている製材工場もあります。

計画的な植林、育林、伐採を繰り返し、利用すれば、炭素を固定しながら資源を半永久的に利用することが可能です。

雑木による土壌の活性化へ・・

もくじへ・・