Kitaro 喜多郎 - Silk Road 【HD】

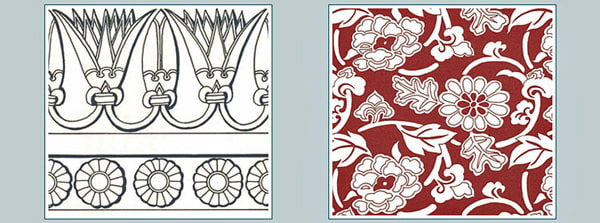

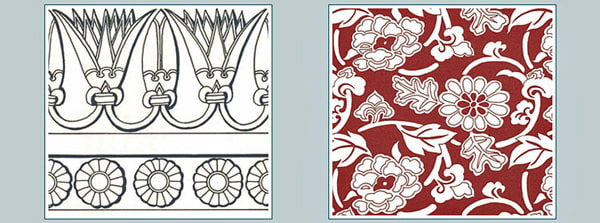

アラベスク、唐草、葉、蕾、花

イスラムデザインの象徴

有機的な生命やリズムの体現

調和のとれたシンメトリカルな図形

無限性やあまねく存在する中心の概念へのイザナイ

モスクの天蓋

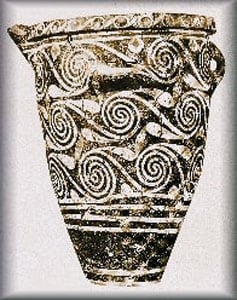

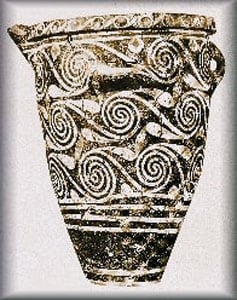

ギリシア時代 バルメロット文様

悠久のシュメールから続く霊的世界を表現するための装飾

http://avantdoublier.blogspot.jp/2010/03/blog-post_30.html

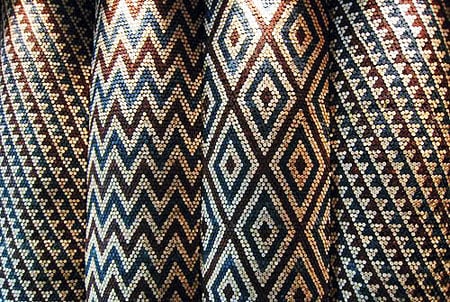

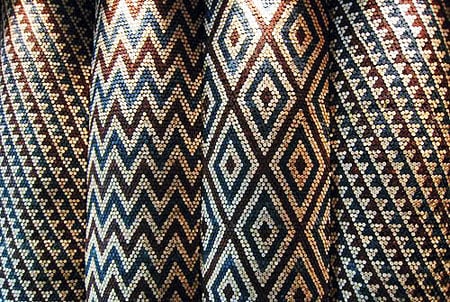

メソポタミアのクレイペグの壁

ウルクのクレイペグ装飾壁(復元図 出典 A.Noldekeほか:ウルク発掘調査概報第4集図版8)

説明にはクレイペグによる壁空間(BC3500年頃 メソポタミア地域 ウルク)

建物の土壁をより美しく装飾しようとして当時の人々が考えたのが、クレイペグと呼ばれる円錐状のやきものです。ここでは、約5万本あまりものクレイペグを当時と同じように一つ一つ手づくりし、モザイク模様を土壁に再現しました。5500年前のウルクの人々は、推定200万本以上のクレイペグで装飾空間をつくりあげましたという。

5000年以上昔でも、モダンな空間があったのです。

今でも巧みの技法といえる古代ペルシアの唐草模様の装飾品が、正倉院に多数あります。

日本の唐草模様について歌舞伎から見たコメントが掲載されています。

http://www.kabuki-bito.jp/special/lixil/01/no2.html

歌舞伎公式総合サイト

渡来したモダンデザイン

高野「唐草文様はタイルデザインのオリジンでもありますね。古くはエジプト、メソポタミア時代の建造物からも植物文様は発見されています」

伊藤「植物文様のタイルでよく知られているのはイスラム建築のモスクですね。

植物が伸び育ってゆく姿に強い生命観を見いだし、装飾として発展したのです。

そのデザインがシルクロードを経て日本に伝わったのが飛鳥時代」

高野「正倉院には、唐草文様が施された調度品が多く残されていますね」

伊藤「日本での文様の発展は非常に面白いんです。大陸から渡ってきた唐草をパターンとして受け継ぎながら、歌舞伎の衣裳や大道具に観られるように桜や桐といった四季の花をデザインし発展させてゆきます」

日本の文様の歴史は、はるか縄文時代に遡ると言われます。

土肌に縄で模様をつけ、燃え盛る炎の生命力を凝縮させた縄文土器。

それも生活の中に生命の強さを同居させる古代人の美意識と信仰から生まれたものでした。

時代は流れて飛鳥時代。中国から伝来した唐草文様は、当時の日本人にモダンデザインとして受け入れられ、イマジネーションに大きな刺激を与えたと言います。

時代と場所が異なっても様々な唐草文様があります。

エジプトのロータスの紋様

クレタ-ミケーネの渦巻き模様

http://akiba.geocities.jp/yasuharadesu/tako/tako1.html

縄文土器にも

中期・岩手県・盛岡市・繋遺跡・45.5cmH・大木式・岩手県立博物館・重文

中期・岩手県・繋遺跡・50.0cmH・大木8b式

中期・長野県・茅野市米沢・棚畑遺跡

中期・曾利式・東京都多摩ニュータウンNo.72遺跡・53.4cmH

http://jomontaro.web.fc2.com/newpage17.htm

出土点数の大半は新潟県域の特に信濃川中流域に集中する火焔土器も

http://www.kaen-kaido.com/r_contents/manabu_about01.html

様々な渦の文様

古代ケルトの3つの渦巻き模様は魂の永遠性の生と死と再生を現し、万物全てを常に変化していく無限の広がりのエネルギーの形と宇宙感を渦巻という形で表現しています。

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1450065761877634&id=1438310349719842

古代オリエントとはローマから見て 「日の昇るところ」

あまねく命の結ぶ所として発展したところ

オリエントの象徴として世界中の広がったのが唐草文様

以外な所ではヴァイキングの船主に唐草文様の龍が刻まれておいます。

ヴァイキングは8世紀頃より、アメリカ大陸から中央アジアまで交易を行っていました。

蒸気機関をもたずとも大洋を渡ることが可能であったことがわかります。

ヴァイキングが、略奪を行ったとするのは

カール大帝によるザクセン戦争、

すなわちキリスト教徒による異教徒に対する戦争に対抗して修道院を襲撃された西ヨーロッパ側の見解

それが定着されたためのようです。

シルクロードとは、19世紀において交易を目的として使用された名称。

神殿に天地(あめつち)自然の気を祀っていた人達はなんと呼んだのでしょう。

メッカに巡礼する人の姿をみると巡礼の歴史をなんとなく感じます。

バラモンはスメル山に巡礼したのだろうか。

今回は、2部に分けて掲載させていただきます。