今回の奈良・京都小旅行、最後の紹介は東京へ戻る前、半日過ごした京都での”その他活動”アーカイブ。

まあ、殆どが食べた、呑んだ、という記録ですが、一部はお土産として東京で頂いたものも含まれています。

1. 「イーサン」さん (今出川)

動線から地下鉄烏丸線今出川駅下車が便利だったのですが、奈良からのJR奈良線でスマホを駆使?結局京都でタイ料理、となってお邪魔したこちら。

同志社の道向かいでもありますので、指導教官と生徒、とか外国人、色んな方々が食事を楽しんでいるところへの参入^^;

イーサンと聞けばタイ東北部、

お願いしたのは「カオソイ」、単品で840円也。

ふむ、揚げた麺が大量だし、何より横のお皿に乗ったトッピングは初めての経験。

ふむ、揚げた麺が大量だし、何より横のお皿に乗ったトッピングは初めての経験。

辣油(多分)を少しづつ試し始め、

高菜の漬物その他、結局ためらわずに全投入。

うん、美味しいです!

ここから東に少し行けば百万遍、京都大学のテリトリー。

京都は東京と並ぶ国際都市ですよね、美味しかったですよ、ご馳走様。

2. 「ひさご寿司」さん (四条河原)

今回の奈良・京都への小旅行、買って帰りたいものの筆頭が鯖寿司。

今回の奈良・京都への小旅行、買って帰りたいものの筆頭が鯖寿司。

色々チェック、中国でお酒を呑んだくれていた?方のブログで四条祇園の「いづ重」さんを候補に挙げていたんですが、結局軽く一杯に3.のお店を選んだこともこれあり、その近くにあると思われたこちらに寄ってみました。

店構えは京都風とでもいうのでしょうか、間口は大変狭いです!

京阪三条から三条河原で左折、降りて行ってのですが、殆ど四条との交差点近くでしたね。

京阪三条から三条河原で左折、降りて行ってのですが、殆ど四条との交差点近くでしたね。

お願いしたのは鯖寿司、2,160円也。

恐らく京都スタンダードで言う”半分”だと思われます。

写真3~4枚目は同封されていた「今日いろは歌」だったかな、のちらし。

東京へ戻っての翌日頂いたのですが、冷蔵庫に入れたからかなあ、鯖の厚みがネットで見たそれよりは薄い気が。

でも、酢の効き方その他なかなか上品で、美味しかったですよ、ご馳走様。

3. 「たつみ」さん (四条河原)

時間的には大好きな二条川端「赤垣屋」さんのシャッター?に間に合うところだったのですが、それなら早くから呑んでしまえ、と以前からマークのこちらに伺うこととしました。

時間的には大好きな二条川端「赤垣屋」さんのシャッター?に間に合うところだったのですが、それなら早くから呑んでしまえ、と以前からマークのこちらに伺うこととしました。

ふむ、四条河原町の交差点から本当にちょっと入ったところなんですねえ…

写真のファサードは、門前仲町、辰巳新道にある「ゆうちゃん」(この記事、下の方でブルーシートが掛かっているお店)を思い出しちゃったのは内緒の話ですが、もうここまで来ると引けませんメメ

で、入店。17時前というのに奥のテーブル、今空いたところ、に滑り込みます!

で、入店。17時前というのに奥のテーブル、今空いたところ、に滑り込みます!

何処に人気の秘密が、と探りつつ?滞在したのですが、恐らく一番の理由は店員さんたちの反応ですな。

気さく、かつ京都弁でやんわり捌くフロアマネージャークラス(ご主人かな?)に、若い方々がキビキビと。

生ビールから黄桜、と進み、お願いしたおつまみの幾つかは写真の通りなんですが、

このお店、一向に空いたお皿とかグラスとか片付けない…

”お1人様、お酒は3杯まで”と張り紙がありました。

赤羽、川魚料理の名店「まるます家」さんと同じ仕掛け、ながっちりを嫌い、酔っ払いを作らない…

片付けないのは証拠隠滅しない、という意思表示なのでしょう^^;

あ、やっぱり回転命のお店なのね、とキリのいいところ1時間足らずでお勘定お願いしました。

何ら特筆すべきところはありませんし、実はお値段もそんなに安くはない、と思います。

突出しとか押しつけが無いのは良いですが、食べログの価格帯は絶対無理。

でも結構快適な時間だったのは内緒でも何でも無い話。

************************

(アーカイブ)

「ブラタモリ」でみた錦天満宮さんと、その鳥居が左右のビルに突き刺さっているところを目撃してしまいました…

「ブラタモリ」でみた錦天満宮さんと、その鳥居が左右のビルに突き刺さっているところを目撃してしまいました…

撫で回され続けた牛さんに、からくり仕掛けのおみくじマシン!

実物見ると、かなりの面白さ!

この後、錦市場を烏丸まで歩き、地下鉄で京都駅から新幹線で東京に戻りましたとさ。

この後、錦市場を烏丸まで歩き、地下鉄で京都駅から新幹線で東京に戻りましたとさ。

これにて、今回の旅行編、終了です。

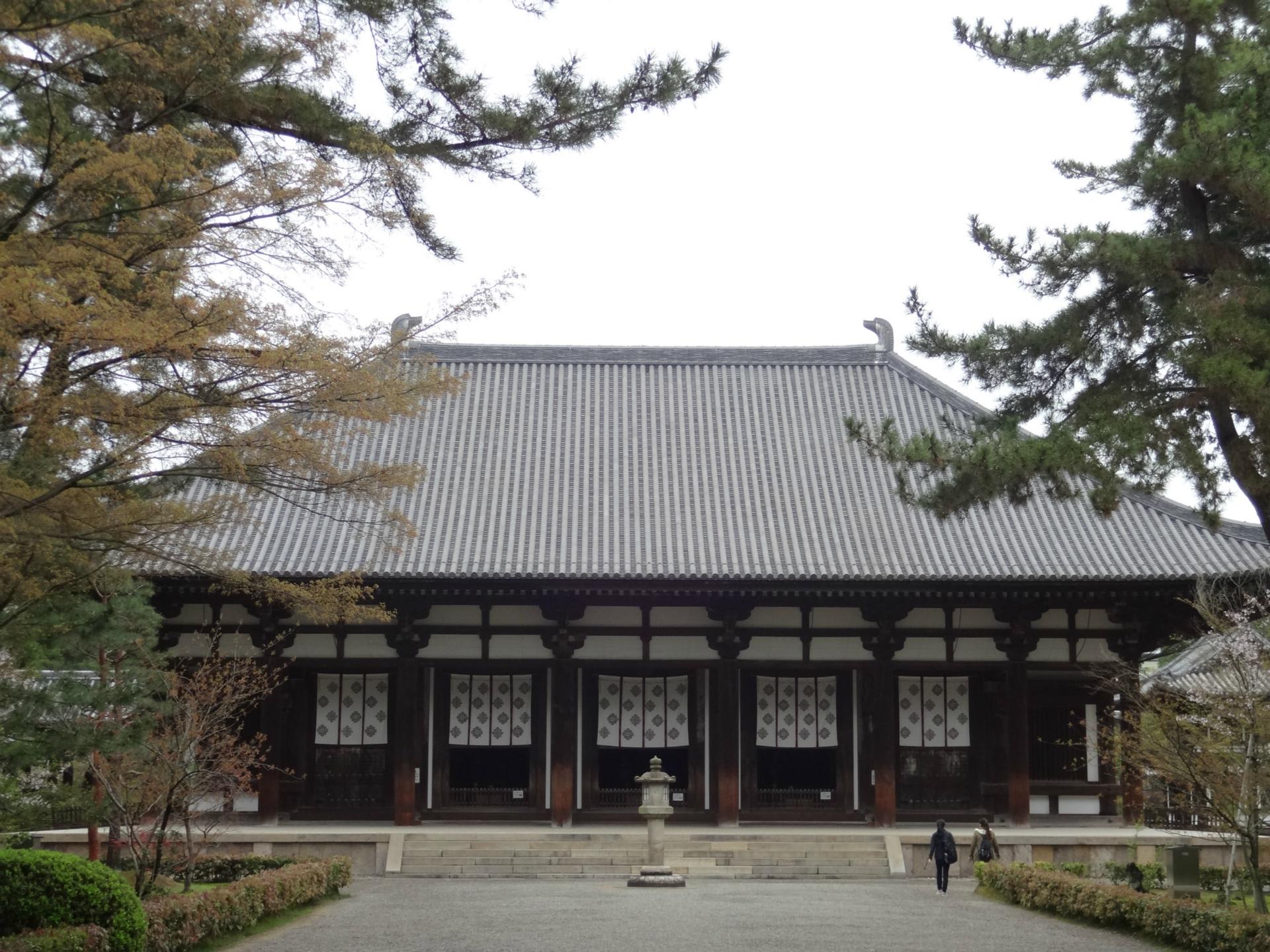

いやー、京都にやってきた、とtokyoboy的には一番思うシーンです。

いやー、京都にやってきた、とtokyoboy的には一番思うシーンです。

真っ直ぐ山門まで行って、中に入れて頂きます。

真っ直ぐ山門まで行って、中に入れて頂きます。

今回の奈良・京都小旅行で色々動線を考えている最中、

今回の奈良・京都小旅行で色々動線を考えている最中、

創建当初から、(天平時代から)千二百五十年以上続くお寺です。

創建当初から、(天平時代から)千二百五十年以上続くお寺です。

5年前、センセーショナル?な「せんとくん」と共に1300周年を迎えた平城京。

5年前、センセーショナル?な「せんとくん」と共に1300周年を迎えた平城京。

東大寺があれば「西大寺」があるのは道理ではあるのですが…

東大寺があれば「西大寺」があるのは道理ではあるのですが…

薬師如来に日光、月光…

薬師如来に日光、月光…

金堂以下の主要な伽藍が立ち並ぶ一角の北側、

金堂以下の主要な伽藍が立ち並ぶ一角の北側、

飯田橋と言うか、江戸川橋と言うか、

飯田橋と言うか、江戸川橋と言うか、