今回また、チト小難しいので、興味無き向きは早目にスルーされたし。

春の遅い北陸路であるが、お彼岸の頃になると野には春の香りが漂う。

このひととき、何かしら勿体なくて涙が滲む。ふと啄木の歌が脳裡を掠める。

呼吸(いき)すれば、

胸の中(うち)にて鳴る音あり。

凩(こがらし)よりもさびしきその音!

没後に刊行された第二歌集「悲しき玩具」の冒頭の一首である。この歌集は啄木最晩年の生活を歌っている。短歌194首、歌論2篇が収録されている。

タイトルは彼の歌論「歌のいろいろ」の中で「歌は私の悲しい玩具である」という一節から土岐哀果によってつけられた。歌を「悲しい玩具」としなければならなかった彼の気持ちを想うとき、私などが短歌を詠むことさへ勿体なさ過ぎる。

近年、短歌や俳句をやる人も多くなり、結社や歌・句会大流行り、ブログでも多くの人々の力作の歌や句であふれている。あまり固いことは言わずに、それぞれが、それぞれに楽しめればそれでいいとは思っている。しかし、短歌は自らの心をを詠むことが肝要である。

基本的には一首一文、一行書きくだし。である。また、31文字定型で詠まなければならない。しかし、時には字余り、字移しも、必要なこともある。その歌を何度も口誦してみると納得できる。たまに話題になる「英語の短歌」なるものも目にするが、それは短歌とは言わない。それは、「日本の短歌に似た英語の小曲」とでも言えようか。(w可々)

啄木特有の3行書きや句読点、感嘆符なども、その表現形式故に作者の心が伝わる。単なる思い付きではないと思っている。反論も少なからずあるが、やはりこれも何度も声にして読んでみるとよく分かる。洗練されたリズムがある。単なる物まねや、つまらぬ出来事を歌もどきにしたものとは訳が違う。

「句調(ととの)はずんば舌頭に千転せよ」とは芭蕉の言葉である。高弟、向井去来の「去来抄」にある。句の調子は文字だけではない、声に発してみることの大切さを言っている。千回も声に出してみるぐらいに。ということである。短歌も同じだ。自分の歌を自分の耳で聴いてみることだ。

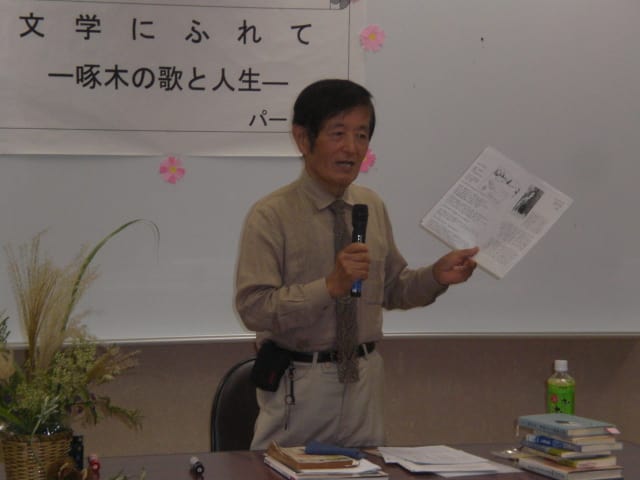

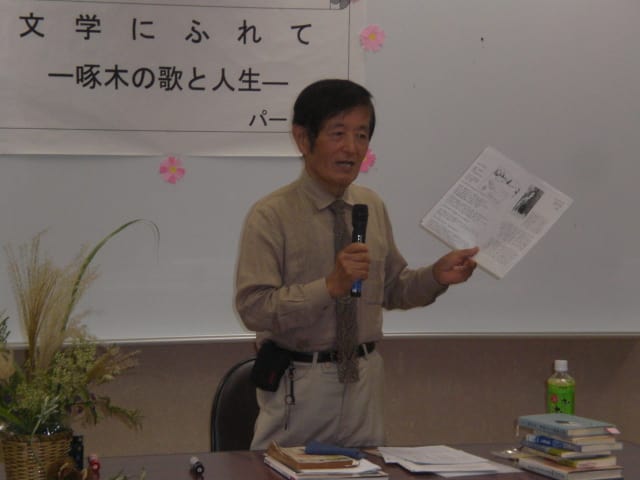

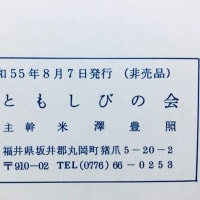

長年、啄木について書き、講演などでも随分と語ってきた。今回は歌論や啄木論ではないので、あまり深入りはしないでおきたい・・・。私の勉強会や研究会の皆さんから、「米沢センセ、啄木の話になると生き生きと楽しそう」なんて言われる私。つい、夢中になってしまう。

歌人で短歌誌も出している晋樹隆彦氏は、

飽かぬもの 五つあぐれば 酒タバコ 女人 賭事 啄木の歌

なんて詠んだそうだ。これは佐藤春夫の、

若き二十のころなれや六年(むとせ)がほどはかよひしも 酒 歌 煙草 また 女 外に学びしこともなし

が元歌だが、よく分かる。私は酒は嗜むほどに、煙草は吸わない。賭け事も嫌い。では女性は?って。嗜む、いやいや愛して止まない。(いつも見果てぬ夢だが。w)

閑話休題

もう、無名歌人なんて呼べないが、熊谷純さんの歌に、

いくつものバイトと四つの会社辞し街には元の職場があふる

三十九かすかな熱を抱いたままコンビニエンスストアのバイト

2014年、NHK短歌の近藤芳美賞受賞。18年に「真夏のシアン」第一歌集が出た。400余首を収録している。

題名は「あざやかな思ひ出そつとひもとけば渡れる風は真夏のシアン」からだ。結社などに属さず、新聞や雑誌に投稿をしてきた人だ。シアンは、そう、あのプリンタのインクの色にあるあれだ。

もう若者とは言えない歳かもしれないが、ある意味現代を象徴している。歌もどきではない。さらりと詠んでいるように見えるが、私は、彼のうめき声にも聞こえる。

いささか古くなるが、

眠られぬ夜ふけおもへば幻想の我が墓標にも雪散りており

白布もてしづかにまなこ掩はるるときは来らむわが背後より

痩身に負わねばならぬもの重し雪をしづめて昏きみづうみ

読者の殆どの方は知らないと思うが、犬飼志げの という歌人である。彼女は滋賀県は湖南の水口町(現・甲賀市水口町)の人であった。昭和52年51歳で薄幸な人生を終えた。

生後間もなく捨てられ、小さな寺で養育され、病弱ながら養父母を助けた。自分を捨てた生母を慕いつづけ、晩年(と言っても早すぎる晩年だが)巡り合ったが、その生母も間もなく亡くなった。歌を詠む女性として、恋もあったが実らずに生涯独身であった。養母も逝き、志げのの死後間もなく養父も他界した。

わが病ひ癒えて帰りてくる日までまさきくあれと老い父にいふ

入院の前に養父と交わした言葉である。

いずれの歌も、私の心も凍てつくような挽歌であり、また絶唱である。歌は相聞歌と挽歌に極まると言われるが、正にそうだと思う。

歌は自分の体験と心、すなわち感情を詠むのである。

かつて、釈超空は「歌人は人間としての苦労をしていな過ぎる」と述べている。ブログ辺りでの三十一の文字遊びをしている人を歌人とも言えないから、いいようなものだが、やはり何事も「人間としての苦労」は必要である。と、私は思う。

多年にわたりカウンセラーの養成講座もしてきたが、人間としての苦労をしてきた人は、カウンセラーとしての仕上がりが違う。出来が違うというものだ。温々と暮らし、暇つぶしのような興味や関心で参加した人は、てんで物にならない。

末筆になったが、相互に交流のあるブログで、比較的若い(推察です)女性が短歌や詩を書かれている。いずれも、時々ハッとさせられるような作品に出合う。それなりに「人間としての苦労」もあるだろうし、感性の豊かさもあるのだろう。欲を言えば、レトリック的なところから卒業されると更に素晴らしいのだが。

さてさて、今宵は何が言いたかったのだろうか。自問しているyo-サン。

春の遅い北陸路であるが、お彼岸の頃になると野には春の香りが漂う。

このひととき、何かしら勿体なくて涙が滲む。ふと啄木の歌が脳裡を掠める。

呼吸(いき)すれば、

胸の中(うち)にて鳴る音あり。

凩(こがらし)よりもさびしきその音!

没後に刊行された第二歌集「悲しき玩具」の冒頭の一首である。この歌集は啄木最晩年の生活を歌っている。短歌194首、歌論2篇が収録されている。

タイトルは彼の歌論「歌のいろいろ」の中で「歌は私の悲しい玩具である」という一節から土岐哀果によってつけられた。歌を「悲しい玩具」としなければならなかった彼の気持ちを想うとき、私などが短歌を詠むことさへ勿体なさ過ぎる。

近年、短歌や俳句をやる人も多くなり、結社や歌・句会大流行り、ブログでも多くの人々の力作の歌や句であふれている。あまり固いことは言わずに、それぞれが、それぞれに楽しめればそれでいいとは思っている。しかし、短歌は自らの心をを詠むことが肝要である。

基本的には一首一文、一行書きくだし。である。また、31文字定型で詠まなければならない。しかし、時には字余り、字移しも、必要なこともある。その歌を何度も口誦してみると納得できる。たまに話題になる「英語の短歌」なるものも目にするが、それは短歌とは言わない。それは、「日本の短歌に似た英語の小曲」とでも言えようか。(w可々)

啄木特有の3行書きや句読点、感嘆符なども、その表現形式故に作者の心が伝わる。単なる思い付きではないと思っている。反論も少なからずあるが、やはりこれも何度も声にして読んでみるとよく分かる。洗練されたリズムがある。単なる物まねや、つまらぬ出来事を歌もどきにしたものとは訳が違う。

「句調(ととの)はずんば舌頭に千転せよ」とは芭蕉の言葉である。高弟、向井去来の「去来抄」にある。句の調子は文字だけではない、声に発してみることの大切さを言っている。千回も声に出してみるぐらいに。ということである。短歌も同じだ。自分の歌を自分の耳で聴いてみることだ。

長年、啄木について書き、講演などでも随分と語ってきた。今回は歌論や啄木論ではないので、あまり深入りはしないでおきたい・・・。私の勉強会や研究会の皆さんから、「米沢センセ、啄木の話になると生き生きと楽しそう」なんて言われる私。つい、夢中になってしまう。

歌人で短歌誌も出している晋樹隆彦氏は、

飽かぬもの 五つあぐれば 酒タバコ 女人 賭事 啄木の歌

なんて詠んだそうだ。これは佐藤春夫の、

若き二十のころなれや六年(むとせ)がほどはかよひしも 酒 歌 煙草 また 女 外に学びしこともなし

が元歌だが、よく分かる。私は酒は嗜むほどに、煙草は吸わない。賭け事も嫌い。では女性は?って。嗜む、いやいや愛して止まない。(いつも見果てぬ夢だが。w)

閑話休題

もう、無名歌人なんて呼べないが、熊谷純さんの歌に、

いくつものバイトと四つの会社辞し街には元の職場があふる

三十九かすかな熱を抱いたままコンビニエンスストアのバイト

2014年、NHK短歌の近藤芳美賞受賞。18年に「真夏のシアン」第一歌集が出た。400余首を収録している。

題名は「あざやかな思ひ出そつとひもとけば渡れる風は真夏のシアン」からだ。結社などに属さず、新聞や雑誌に投稿をしてきた人だ。シアンは、そう、あのプリンタのインクの色にあるあれだ。

もう若者とは言えない歳かもしれないが、ある意味現代を象徴している。歌もどきではない。さらりと詠んでいるように見えるが、私は、彼のうめき声にも聞こえる。

いささか古くなるが、

眠られぬ夜ふけおもへば幻想の我が墓標にも雪散りており

白布もてしづかにまなこ掩はるるときは来らむわが背後より

痩身に負わねばならぬもの重し雪をしづめて昏きみづうみ

読者の殆どの方は知らないと思うが、犬飼志げの という歌人である。彼女は滋賀県は湖南の水口町(現・甲賀市水口町)の人であった。昭和52年51歳で薄幸な人生を終えた。

生後間もなく捨てられ、小さな寺で養育され、病弱ながら養父母を助けた。自分を捨てた生母を慕いつづけ、晩年(と言っても早すぎる晩年だが)巡り合ったが、その生母も間もなく亡くなった。歌を詠む女性として、恋もあったが実らずに生涯独身であった。養母も逝き、志げのの死後間もなく養父も他界した。

わが病ひ癒えて帰りてくる日までまさきくあれと老い父にいふ

入院の前に養父と交わした言葉である。

いずれの歌も、私の心も凍てつくような挽歌であり、また絶唱である。歌は相聞歌と挽歌に極まると言われるが、正にそうだと思う。

歌は自分の体験と心、すなわち感情を詠むのである。

かつて、釈超空は「歌人は人間としての苦労をしていな過ぎる」と述べている。ブログ辺りでの三十一の文字遊びをしている人を歌人とも言えないから、いいようなものだが、やはり何事も「人間としての苦労」は必要である。と、私は思う。

多年にわたりカウンセラーの養成講座もしてきたが、人間としての苦労をしてきた人は、カウンセラーとしての仕上がりが違う。出来が違うというものだ。温々と暮らし、暇つぶしのような興味や関心で参加した人は、てんで物にならない。

末筆になったが、相互に交流のあるブログで、比較的若い(推察です)女性が短歌や詩を書かれている。いずれも、時々ハッとさせられるような作品に出合う。それなりに「人間としての苦労」もあるだろうし、感性の豊かさもあるのだろう。欲を言えば、レトリック的なところから卒業されると更に素晴らしいのだが。

さてさて、今宵は何が言いたかったのだろうか。自問しているyo-サン。

>自分の心の奥をみることは、恐ろしいことです。

それは、必ずしも綺麗なものではないとわかっているから。

でも、それも自分、見ないふりをしてはいけない。

「・・・わかっているから。」そうです。まずは「わかっている」。それでいいのです。私の

心の拠りどころとする親鸞聖人は、「悪性さらにやめがたし こころは蛇蝎のごとくなり 」と。

更には、

「浄土真宗に帰すれども 真実の心はありがたし 虚仮不実の我が身にて 清浄の心もさらになし」

と告白なさっておられます。

自分を見つめる・凝視するということにもなりますね。

>なにも考えず言葉が溢れ出すときと

反対に考えても考えても言葉が出てこないとき。

それはやはり、心と感情が出ているのではなく

言葉だけを追っているのだと、気づきました。

さすがです。素晴らしい気付きを得られておられます。それはやはり、詩人・結羽さんの

詩や短歌と同様に、感性と申しますか、豊かな感受性が然らしむるところでしょうね。

余談ですが、私の好きな詩人の一人、クリスチャンの八木重吉の詩に、

花になりたい

えんぜるになりたい

花になりたい

があります。その彼がまた、

人を殺さば

ぐさり! と やつて みたし

人を ころさば こころよからん

とも書いています。八木重吉のような方でも、心の中に深い哀しみがあったのでしょう。

それではまた。どうもありがとう。

「歌は自分の体験と心、すなわち感情を詠むのである。」

自分の心の奥をみることは、恐ろしいことです。

それは、必ずしも綺麗なものではないとわかっているから。

でも、それも自分、見ないふりをしてはいけない。

体験とそれに伴う心、感情。

なにも考えず言葉が溢れ出すときと

反対に考えても考えても言葉が出てこないとき。

それはやはり、心と感情が出ているのではなく

言葉だけを追っているのだと、気づきました。

嫌だと避けて通る

辛いこと、悲しいこと、寂しいことも

人として成長する糧になる。

もっと素直な心で、色々なことを感じ取れる人になって行けたら…そう思いました。

纏まりのない文章になってしまい、

申し訳ありません。