長年、誕生日には父母恩重経(ぶもおんじゅうきょう)を読む。

今年も父母の恩に報いることが出来なかったことを詫びながら読誦した。

それから間もなくして、私の「小さな小さな仏教講座」の会員さんから、

「今年はぜひ父母恩重経をお願いします」とのお電話があり、不思議な符合に

驚きながらもお引き受けした。

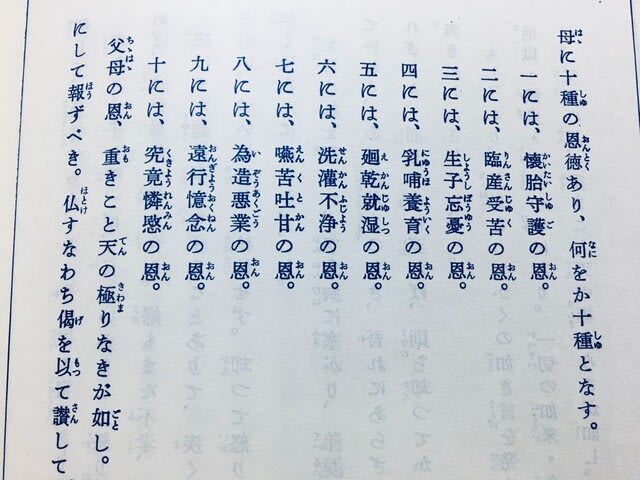

「父母恩重経」とはそのお経の名のように、父母のご恩を説いた経典である。

父母の恩とは言え、父の恩 11カ所、母の恩で33ヵ所説かれている。

以前にも記したが世に、

諸人よ思ひ知れかし己が身の誕生の日は母苦難の日

の歌がある。私は自分の誕生日には必ず思い起こしている。

このお経にも出産のときの 母の苦労は命をかけてのものと説かれている。

また、父母の看病についても

「父母病あらば、牀辺(しょうへん)を離れず親しく自ら看護せよ。

また、父母の看病についても

「父母病あらば、牀辺(しょうへん)を離れず親しく自ら看護せよ。

一切の事之れを他人に委ぬること勿れ。時を計り、便を伺いて、

懇(ねんごろ)に粥飯(しゅくはん)を勧めよ」

父母が病気になったならば、その病床を離れずに、自分で看護しなさい。

父母が病気になったならば、その病床を離れずに、自分で看護しなさい。

全てのことを他人にまかせないこと。

時間を見ながら便のお世話を して、心をこめてお粥(かゆ)を上げなさい。

などと説かれている。現代社会では無理なこともあろうが、その心は無くして

はならないことだ。

ほんの一部を紹介したが、ご縁あらばぜひお読み頂きたいものだ。

涙なしには読めない。

この「父母恩重経」は以前に紹介した「盂蘭盆経」、或いは「延命十句観音経 」

等と共に中国で撰述された所謂「偽経」と言われるが、私はその内容が釈尊

(お釈迦様)の教えに通ずるものであれば良いと思っている。

余談になるのだが、

下記は吉川英治の「宮本武蔵」の中に出てくる場面の一部である。少し紹介しよう。

「お杉ばあさん」は「一字一字、菩提の心になって、ていねいに書くので一部書く

にも三日はかかる」

「気の永げえこったな」

「三日はおろか、この夏中には、何十部も認(したた)めましょう。そして生命(いのちのあるうちには、千部も写経して世の中の親不孝者に、遺して死にたいと思っているのじゃ」

「気の永げえこったな」

「三日はおろか、この夏中には、何十部も認(したた)めましょう。そして生命(いのちのあるうちには、千部も写経して世の中の親不孝者に、遺して死にたいと思っているのじゃ」

(以下、写経した父母恩重経を荒くれ男達に与え読ませるという件である)

初めは寝っ転えり、足を投げ出して聞いていたが、次第に涙が頬を伝う。

「ヤイ、先があるなら、もっと聞かせてくれ」

せかす仲間たちの言葉に、

「もう、おらあ、おらあ・・・読めねえから、だれか読んでくれ」

と、経を、ほおって男は泣き出してしまいました。

がらにもない無法者たちが、部屋のあちこちで、粛々とすすり泣いているのです。

「じゃあ、汝(てめえ)にも、読めるか」

「読めなくってよ、こんな物」

「ひとつ、節をつけて、美いい声で誦んで聞かせてくれ」

「じょうだんいうな。小唄じゃあるめえし」

「なあにおめえ、遠い昔にゃあ、お経文をそのまま、歌謡ったものだあな。

和讃だってその一つだろうじゃねえか」

「この文句は、和讃の節じゃあやれねえよ」

「何の節でもいいから聞かせろッていうに。聞かせねえと、取っちめるぞ」

「やれやれ」

「・・・じゃあ」

と、そこで男は、余儀なく仰向けのまま、写経を顔の上にひらいて、

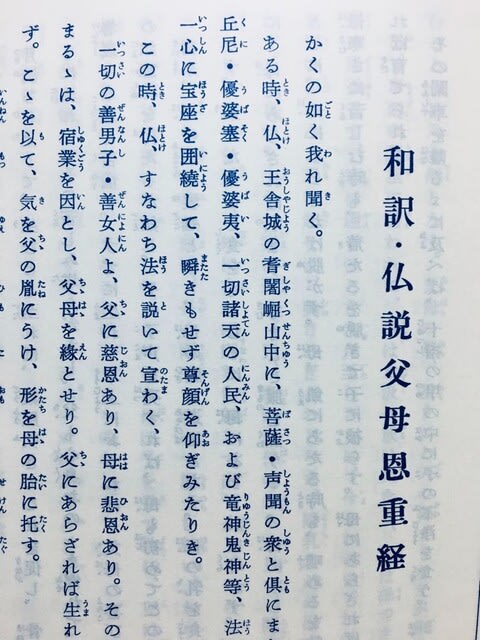

仏説父母恩重経

かくの如くわれ聞けり

ある時、ほとけ

王舎城の耆闍崛山中に

菩薩、声聞の衆といましければ

比丘、比丘尼、憂婆塞、憂婆夷・・・

「この文句は、和讃の節じゃあやれねえよ」

「何の節でもいいから聞かせろッていうに。聞かせねえと、取っちめるぞ」

「やれやれ」

「・・・じゃあ」

と、そこで男は、余儀なく仰向けのまま、写経を顔の上にひらいて、

仏説父母恩重経

かくの如くわれ聞けり

ある時、ほとけ

王舎城の耆闍崛山中に

菩薩、声聞の衆といましければ

比丘、比丘尼、憂婆塞、憂婆夷・・・

初めはふざけていた彼らも、次第に意味が酌めて来ると、聞くともなく

聞き惚れていた。

・・・その子、声を発すれば

母も此の世に生れ出たるに似たり

爾来

母の懐ふところを寝処とし

母の膝を遊び場とし

母の乳を食物となし

母の情けを生命(いのち)となす

・・・

「どうしたんだい、おい」

「今、誦むよ」

「オヤ、泣いてるのか。ベソを掻きながら誦んでやがら」

「ふざけんない」

と、虚勢を出してまたつづけた。

「やい。・・・またベソを掻いてんのか」

「何だか、思い出しちまった」

「よせやい、てめえがベソを掻き掻き誦よむもんだから、おれっちまで、変てこに、涙が出て来やがるじゃねえか」

「何だか、思い出しちまった」

「よせやい、てめえがベソを掻き掻き誦よむもんだから、おれっちまで、変てこに、涙が出て来やがるじゃねえか」

「ヤイ」

と、そのうちに一人が、誦み人(て)の男へいう。

「まだ、その先が、あるのか」

「あるよ」

「もちっと、聴かしてくれ」

「待てよ」

と誦よみ人の男は、起きあがって、鼻紙で洟をかんでから、こんどは坐って先を誦んだ。

と、そのうちに一人が、誦み人(て)の男へいう。

「まだ、その先が、あるのか」

「あるよ」

「もちっと、聴かしてくれ」

「待てよ」

と誦よみ人の男は、起きあがって、鼻紙で洟をかんでから、こんどは坐って先を誦んだ。

・・・子、やや成長して

朋と相交わるに至れば

父は子に衣を索め

母は子の髪を梳しけずり

「もう、おらあ、おらあ・・・誦めねえから、誰か誦んでくれ」

経を抛って、誦み人の男は泣きだしてしまった。

ひとりとして、声を出す者がない。横になっている者も、仰向けにひっくり転かえっている者も、胡坐の中へ鴨のように首を突ッこんでいる者も・・・

同じ部屋の、すぐ向うの組では、勝った敗けたの賭け事に、慾の餓鬼が修羅のまなじりを吊りあげているかと思えば・・・ここの一組は、がらにもない無法者が、しゅくしゅく啜り泣いている。(青空文庫「宮本武蔵」より転載)

経を抛って、誦み人の男は泣きだしてしまった。

ひとりとして、声を出す者がない。横になっている者も、仰向けにひっくり転かえっている者も、胡坐の中へ鴨のように首を突ッこんでいる者も・・・

同じ部屋の、すぐ向うの組では、勝った敗けたの賭け事に、慾の餓鬼が修羅のまなじりを吊りあげているかと思えば・・・ここの一組は、がらにもない無法者が、しゅくしゅく啜り泣いている。(青空文庫「宮本武蔵」より転載)

吉川英治さんも、きっと涙しながらこの経典を読んだのだろうと思うことしきりであった。

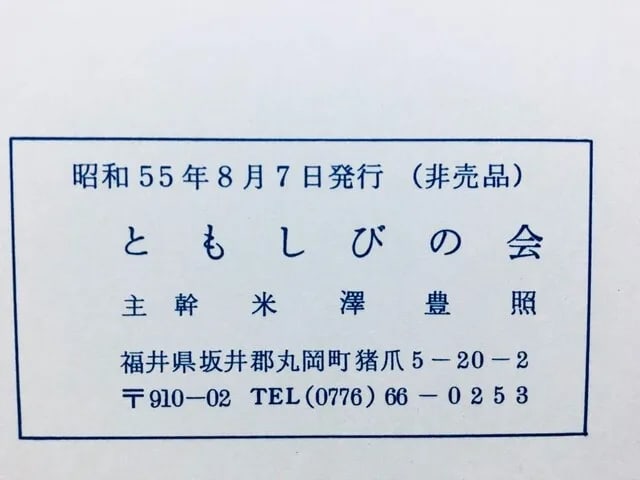

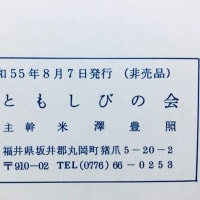

上の画像の「仏説父母恩重経」は昭和55年に私が当時主催していた「ともしびの会」にて発行したものです。それではまた。三帰依 yo-サン

この様な素晴らしい書物があるなんて!と

目からウロコです。

このままでは難しくて理解し辛いので、私

のような凡人で分かるように解説されたも

のがあったので、暇に任せて読んでみたい

と思います♬

ご紹介、有難うございます!!

コメントを痛み入ります。

経典は基本的には中国、朝鮮半島を経て日本に。

なので難解な漢訳を本書のように和訳されています。

でもやはり文語・古文なので難しいですね。

私の講座ではいつも現代語にして、色々な例えを

とりながら話させて頂いております。もう40年にも

なってしまいました。

どうぞ、折々にお読み頂ければよろしいかと存じます。

それではまた。失礼致しました。