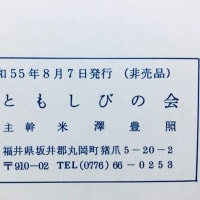

こんにちは。通称yoーサンこと 仏教者にしてCounseling Supervisorの米沢豊穂です。

今回もチョイ難しいお話なので、ご関心無き方はスルーして下さい。

前号からのつづきです。

お釈迦様を敬慕なさった方の一番は、やはりこの方栂尾の明恵上人だと思います。

ご自分を釈尊遺愛の子と称されて、何度もお釈迦様の国、印度(インド)への旅を思われました。印度の仏跡参拝が悲願であられたのです。何度もその計画を立てられましたが、この間、種々の出来事があり、ついに叶うことはありませんでした。明恵上人の高弟・義林坊喜海師の記された。「明恵上人伝記」の中に

遺跡(ゆいせき)を洗へる水も入海(いるうみ)の石と思へばなつかしき哉

というお歌があります。

紀州は白上山(湯浅町の山)に草庵を結ばれご修行をなさいました。ここから眺望する湯浅湾が美しく、鷹島、刈磨(藻)島をこよなく愛されました。栖原海岸からこの島々をシルエットに沈みゆく夕陽は絶景と言われています。(私も一度は行きたいと思いつつ未だ・・・。)

上人は、その二つの島の浜辺で小石を拾われ、終生大切に持たれました。この海の水は釈尊のおられた印度の海とも繋がっているという思いから、その小石をお釈迦様とも思われたのでもあります。いつも身から離さず愛撫されていたと伝えられています。その「鷹島石」、「蘇婆石」と呼ばれる、この二つの小石は今も高山寺に保存されています。

明恵上人は本当に釈尊を敬慕して、いやいや、お釈迦様を好きで好きで堪らなかった方でした。私などが親鸞さんや、啄木を好きだなんて言うのとは、ぜーんぜん、全くその比ではありません。

印度へ渡れなかった上人は、毎年「涅槃会」(お涅槃の日に営まれるお釈迦様を追慕する法要)を行われました。

紀州は星尾(有田市)でご修行の時にされた涅槃会の時に「涅槃経」をお読みの途中、その一節

「青蓮の眼(まなこ)閉じて、永く慈悲の微咲(みしょう)を止(や)め、丹菓の唇黙(もだ)して、終に大梵の哀声を絶ちき。」私流の意訳ですが、それは

お釈迦様の青い蓮華のような美しい目は閉じられてしまい、情け深い微笑みも消えてしまい、赤い果実のような唇は閉ざされて、ついに梵天(仏教の守護神)のような静かな悲しみのお声も途絶えたのです。

このところにきますと、上人は感極まりと申しますか、悲しみのあまりお声も出なくなり、お弟子さんが後を続けられたました。

当にそれは、私どものカウンセリングでいう共感(Empathy)であり、「感情移入」そのものであります。

近年、このようなお坊様はあまりお見かけしなくなりました。あまりにも型通りのような気がしてなりません。それが仏教離れの一因かとも。或いは世間がそのようにさせるとも言えましょうか。(このことについては、また別の機会に)

先に、西行法師について申しましたが、奇しくも西行さん(さん付け呼称でごめんなさい)と明恵上人(明恵上人は、どうしても明恵さんとはお呼び出来ません)は、お二人とも紀州のご出身です。また、同時代の人、と申しましても、西行さんの方が50歳も年長です。上人18歳の時に西行さんは亡くなられています。

しかし、「伝記」には、以下のようなお二人が会っておられ、和歌のお話などされたとの記述があります。素敵なお坊様お二人の会話を想うだけでもワクワクしてくるyo-サンです。

身は限りあり ことは尽きせず (伝記21)

「西行法師常に来りて物語して云はく、我歌を読むは、遙かに尋常に異なり。 華、郭公、月、雪 都て万物の興に向ひいても、凡そ所有相皆是虚妄なること眼に遮り耳に満てり。 又読み出す所の言句は皆是真言にあらずや。華を読むとも実に華と思ふことなく、月を詠ずれども実に月とも思はず只此の如くして、縁に随ひ興に随ひ読み置く処なり。紅虹たなびけば虚空いろどれるに似たり。白日かゞ やけば虚空明かなるに似たり。然れども虚空は本明かなるものにあらず、又色どれるにもあらず。我又此の虚空の如くなる心の上にをいて,種々の風情を色どると雖も、さらに蹤跡なし。此の歌即ち是れ如来の真の形体なり。されば一首読み出ては一体の仏像を造る思ひをなし、一句を思ひ続けては秘密の真言を唱ふるに同じ。我れ此の歌によりて法を得ることあり。若しこゝに至らずして、妄りに此の道を学ばゝ邪路に入るべし と云々。」さて読みける

山ふかくさこそ心はかよふともすまであはれは知らんものかは

喜海、其の座の末に在りて聞き及びしまま、之を注す

私の拙い訳など止しましょう。そのままに味わってみるのもよきかと。

明恵上人はは寛喜4年(1232年)1月19日、弥勒の宝号を唱えながら遷化されました。享年60歳(満59歳)でした。奇しくも、私の父と同じ没年齢でした。

「其の期近付たり、右脇に臥すべし」とて臥し給ふ。面貌観喜の粧、忽ちに顕はれ、微笑を含み、安然として寂滅し給ふ(伝記)とあります。釈尊のお涅槃のように、「頭北面西」であられたのでした。

お涅槃に因んで、西行法師と明恵上人、ひたすら釈尊を敬慕されたお二人のことをしみじみと思われるのでありました。

あれあれ、もう日付が変わってしまいました。これぞ「下手の長談義」。つづきはまた。

今回もチョイ難しいお話なので、ご関心無き方はスルーして下さい。

前号からのつづきです。

お釈迦様を敬慕なさった方の一番は、やはりこの方栂尾の明恵上人だと思います。

ご自分を釈尊遺愛の子と称されて、何度もお釈迦様の国、印度(インド)への旅を思われました。印度の仏跡参拝が悲願であられたのです。何度もその計画を立てられましたが、この間、種々の出来事があり、ついに叶うことはありませんでした。明恵上人の高弟・義林坊喜海師の記された。「明恵上人伝記」の中に

遺跡(ゆいせき)を洗へる水も入海(いるうみ)の石と思へばなつかしき哉

というお歌があります。

紀州は白上山(湯浅町の山)に草庵を結ばれご修行をなさいました。ここから眺望する湯浅湾が美しく、鷹島、刈磨(藻)島をこよなく愛されました。栖原海岸からこの島々をシルエットに沈みゆく夕陽は絶景と言われています。(私も一度は行きたいと思いつつ未だ・・・。)

上人は、その二つの島の浜辺で小石を拾われ、終生大切に持たれました。この海の水は釈尊のおられた印度の海とも繋がっているという思いから、その小石をお釈迦様とも思われたのでもあります。いつも身から離さず愛撫されていたと伝えられています。その「鷹島石」、「蘇婆石」と呼ばれる、この二つの小石は今も高山寺に保存されています。

明恵上人は本当に釈尊を敬慕して、いやいや、お釈迦様を好きで好きで堪らなかった方でした。私などが親鸞さんや、啄木を好きだなんて言うのとは、ぜーんぜん、全くその比ではありません。

印度へ渡れなかった上人は、毎年「涅槃会」(お涅槃の日に営まれるお釈迦様を追慕する法要)を行われました。

紀州は星尾(有田市)でご修行の時にされた涅槃会の時に「涅槃経」をお読みの途中、その一節

「青蓮の眼(まなこ)閉じて、永く慈悲の微咲(みしょう)を止(や)め、丹菓の唇黙(もだ)して、終に大梵の哀声を絶ちき。」私流の意訳ですが、それは

お釈迦様の青い蓮華のような美しい目は閉じられてしまい、情け深い微笑みも消えてしまい、赤い果実のような唇は閉ざされて、ついに梵天(仏教の守護神)のような静かな悲しみのお声も途絶えたのです。

このところにきますと、上人は感極まりと申しますか、悲しみのあまりお声も出なくなり、お弟子さんが後を続けられたました。

当にそれは、私どものカウンセリングでいう共感(Empathy)であり、「感情移入」そのものであります。

近年、このようなお坊様はあまりお見かけしなくなりました。あまりにも型通りのような気がしてなりません。それが仏教離れの一因かとも。或いは世間がそのようにさせるとも言えましょうか。(このことについては、また別の機会に)

先に、西行法師について申しましたが、奇しくも西行さん(さん付け呼称でごめんなさい)と明恵上人(明恵上人は、どうしても明恵さんとはお呼び出来ません)は、お二人とも紀州のご出身です。また、同時代の人、と申しましても、西行さんの方が50歳も年長です。上人18歳の時に西行さんは亡くなられています。

しかし、「伝記」には、以下のようなお二人が会っておられ、和歌のお話などされたとの記述があります。素敵なお坊様お二人の会話を想うだけでもワクワクしてくるyo-サンです。

身は限りあり ことは尽きせず (伝記21)

「西行法師常に来りて物語して云はく、我歌を読むは、遙かに尋常に異なり。 華、郭公、月、雪 都て万物の興に向ひいても、凡そ所有相皆是虚妄なること眼に遮り耳に満てり。 又読み出す所の言句は皆是真言にあらずや。華を読むとも実に華と思ふことなく、月を詠ずれども実に月とも思はず只此の如くして、縁に随ひ興に随ひ読み置く処なり。紅虹たなびけば虚空いろどれるに似たり。白日かゞ やけば虚空明かなるに似たり。然れども虚空は本明かなるものにあらず、又色どれるにもあらず。我又此の虚空の如くなる心の上にをいて,種々の風情を色どると雖も、さらに蹤跡なし。此の歌即ち是れ如来の真の形体なり。されば一首読み出ては一体の仏像を造る思ひをなし、一句を思ひ続けては秘密の真言を唱ふるに同じ。我れ此の歌によりて法を得ることあり。若しこゝに至らずして、妄りに此の道を学ばゝ邪路に入るべし と云々。」さて読みける

山ふかくさこそ心はかよふともすまであはれは知らんものかは

喜海、其の座の末に在りて聞き及びしまま、之を注す

私の拙い訳など止しましょう。そのままに味わってみるのもよきかと。

明恵上人はは寛喜4年(1232年)1月19日、弥勒の宝号を唱えながら遷化されました。享年60歳(満59歳)でした。奇しくも、私の父と同じ没年齢でした。

「其の期近付たり、右脇に臥すべし」とて臥し給ふ。面貌観喜の粧、忽ちに顕はれ、微笑を含み、安然として寂滅し給ふ(伝記)とあります。釈尊のお涅槃のように、「頭北面西」であられたのでした。

お涅槃に因んで、西行法師と明恵上人、ひたすら釈尊を敬慕されたお二人のことをしみじみと思われるのでありました。

あれあれ、もう日付が変わってしまいました。これぞ「下手の長談義」。つづきはまた。

西行法師が明恵上人に「歌」について語られたことは、ずいぶん前に要約のような形で読んだことがあったなあと思い出すのですが、

こうして原文に触れさせていただいて感謝です~。

深くは解せませんが字面を追いながら何度も拝読しました。

この世の諸相はすべて虚? 表面に現れただけのもの? うーん、なんとなくわかる気はしますが、

「秘密の真言」

「此の歌即ち是れ如来の真の形体なり」とは、すごいで「すね。」

「一句を思ひ続けては秘密の真言を唱ふるに同じ。我れ此の歌によりて法を得ることあり」

ほんとう? 更にすごいことばですねえ。

でも、西行の姿勢・生き方?とこの言葉と、余りにすごくて重なりにくいのですが…。

50歳も年が離れた二人。若い明恵上人に語っている場面を想像します。

栂尾ででしたか神護寺ででしたか。また行ってみたくなりました。

難しいですが関心はあります。いろいろ学ばせていただいております。

勿論、お釈迦さまも、法然さまも、親鸞さまも、イエスさまだって好きです。

歴史家でもなく、仏教についても「師」という人もなく、門前の小僧です。(裏門の木戸の外かも)

なので、自分で感じ取ったことと申しますか、直感的に閃いたことを勝手にあれこれと・・・。

「伝記」もその正確性は不明ですが、「井蛙抄」の中に西行さんが、神護寺の文覚上人を訪ねら

れた時の逸話があります。お二人とも元は北面の武士でした。文覚師は最初は西行さんを嫌っ

ていたとか。「源平」などにも、文覚師出家の要因に、ある女性に纏わる事件があったとの記述が。

私は何もかも上面だけです。深く詮索することもなく、「ああそっか」なんて。解ったようなわからぬ

ような。

その時に、神護寺で文覚師の傍らにおられた若き明恵上人と西行さんの接点が見い出されます。

頭の隅っこに、そんなことなど思いながら、洛西を旅したいと思うことしきりの今宵です。

末筆ながら、いつも、交信(心)どうも有難うございます。心より感謝申しております。