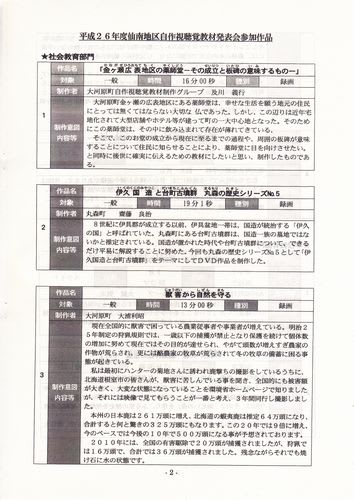

宮城県南部2市7町で構成する仙南地域広域行政事務組合 教育委員会 視聴覚教材センターの

「自作視聴覚教材発表会」が今年度で第37回をむかえました。

昨日(2月18日)、発表会があり、出席してきました。

今年は、

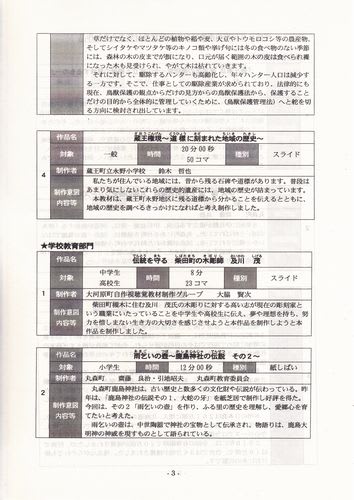

社会教育部門 4作品

学校教育部門 2作品

のエントリーがありました。

会場の様子

紙芝居の上映

制作者は固定化し、減少化しています。

テーマを深く考察し、わかりやすく、録画(DVD化)したものがおおくあります。

管理人の興味あるテーマの作品もあり、楽しめました。

1作品20分以内ということでしたが、短いもののあり、作品も6作品のため、11時半頃には

終わりました。

昼休みをはさんで審査会を開催し、最優秀賞、優秀賞を選び表彰するのですが、

作品発表を見て、帰りましたので、成績発表は見ていません。

まだHPにもアップされていません。

管理人も2011年頃、自作視聴覚教材発表会に「明治20年の皆既日食」を柴田町の教員が観測し、

文部省に観測報告をしたことを調査し、まとめたものを発表し、奨励賞を受賞しました。

調べた結果については、何らかの形で発表しなければと思っています。

まとめなければならないものがありますが、まだできていません。

当ブログでは、告知はあまり行っていませんが、視聴覚教材センターのフェスティバルがあります。

3月1日(日)10時から、大河原町のえずこホールであります。

柴田町星を見る会は、太陽望遠鏡を出します。

「自作視聴覚教材発表会」が今年度で第37回をむかえました。

昨日(2月18日)、発表会があり、出席してきました。

今年は、

社会教育部門 4作品

学校教育部門 2作品

のエントリーがありました。

会場の様子

紙芝居の上映

制作者は固定化し、減少化しています。

テーマを深く考察し、わかりやすく、録画(DVD化)したものがおおくあります。

管理人の興味あるテーマの作品もあり、楽しめました。

1作品20分以内ということでしたが、短いもののあり、作品も6作品のため、11時半頃には

終わりました。

昼休みをはさんで審査会を開催し、最優秀賞、優秀賞を選び表彰するのですが、

作品発表を見て、帰りましたので、成績発表は見ていません。

まだHPにもアップされていません。

管理人も2011年頃、自作視聴覚教材発表会に「明治20年の皆既日食」を柴田町の教員が観測し、

文部省に観測報告をしたことを調査し、まとめたものを発表し、奨励賞を受賞しました。

調べた結果については、何らかの形で発表しなければと思っています。

まとめなければならないものがありますが、まだできていません。

当ブログでは、告知はあまり行っていませんが、視聴覚教材センターのフェスティバルがあります。

3月1日(日)10時から、大河原町のえずこホールであります。

柴田町星を見る会は、太陽望遠鏡を出します。