(2021年10月11日)本書の最終章「Conclusion結語」は2の副章(passage aux structures complexes, 複雑系への道のり、les principes de la parenté親族の原理)に分かれ計43頁。近親婚の禁止への各学説の紹介と批判を骨格にしています。レヴィストロースは「その禁止とは親族構造のみならず部族社会制度の基盤」であるとの主張を展開します。

各学説とは機能主義人類学(マリノフスキー等)、歴史人類学、心理学(精神分析、発展心理学、フロイトなど)。それぞれが近親婚の禁止説明を学説を開陳するが、レヴィストロースの主張と大きく異なります。

歴史人類学;

「社会には起源があり制度活動の発展にあわせ、親族構造が発達してきた」との立場からこの禁止を唱える。しかし歴史発展から現在点(今の部族社会)を説明する立場を一切取らないレヴィストロースは、

<Au cours de ce travail, nous sommes constamment gardés des reconstructions historiques ; nous avons essayé de suivre le précepte de Rivers=中略=la nature du système de parenté dépend de la forme de la structure sociale, plutôt que des différences d’origine de la population>(527頁、本章基本から複雑への書き出し)

訳:この著作を通して、私は歴史を再構成する姿勢から身を遠ざけていた。Riversが直感としていたところ、すなわち親族システム本来の姿は、民族の来歴の差異に宿るのではなく、社会構造の形態に依存する、この流れを追求してきた。

追加;動詞garderは他動詞「何々を守る」で用いられる。上文は自動詞で「身構える、なになにから身を守る」と意味が正反する。Riversは英国の「医事」人類学者(1864~1922年)、オックスフォード学派の祖ともされる(ネットから)。活躍時代はかなりの以前、21世紀の今は取りあげられていないかと思う。

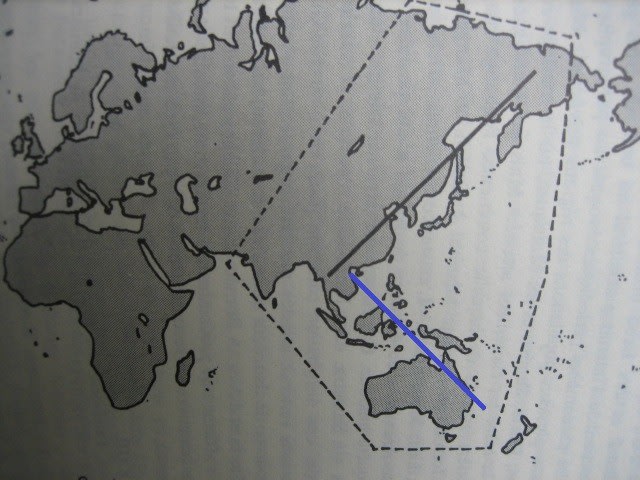

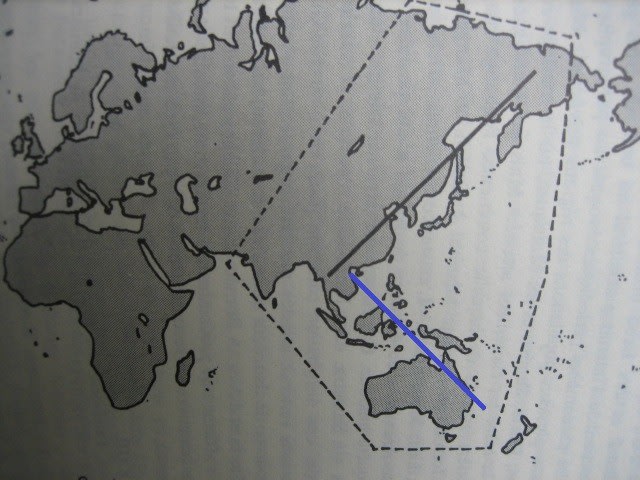

続く文章で;<notre tentative nous ait conduit à nous limiter à la considération d’une région du monde , vaste mais continue et aux frontières aisément définissables. Dans la direction ouest-est, région s’étend de la Sibérie orientales à l’Assam >(同)

訳:我々の目的を持って、対象地域をある程度広大であるが隣接地との境界を無理なく決められる地域に限定した。東シベリアからアッサム、西から東へと南下する地域である。

写真は本書529頁から

黒の斜め実線はビルマカチン族、中国(少数民族)、満州先住民、シベリア先住民を結ぶ。これら民族はある程度の人口規模を持ち、封建制、複層の階級制度で構成される。一般化交換と女を値踏みして買い取る婚姻制度が共通している。

この軸と別の軸が想定されておりオーストラリアとミクロネシアを結ぶ。その軸域においては少数の族民による狩猟小規模農業を営む部族社会が居住する。この域では主として限定交換が実践される。この軸が上記、東アジアの黒線と直角交差する(青の実線、本書の元図には描かれていない)。

2の軸とそれらが覆う地域における社会と部族、その「進化度」は確かに存在する。そして前記の<社会構造に婚姻が規定される>のRivers説を重ね読むと;

まずオーストラリアミクロネシアの「原始」的な小規模の部族社会があって、そこでは女のやり取りは限定交換でもってする。農耕など技術の発展にあわせ集落は大型化、複層化をたどる。伴い女交換の仕組みが一般化に移行するーと考えてしまいたくもなる。なぜなら;

アボリジニとカチン族の生態を見比べれば、アボリジニは小規模集団で生活する。「進化未発達」の地域。カチン族では比較すると大きな社会で、限定交換を抜け出し(より多くの支族繰り込める)一般化交換に移行したと勝手に納得してしまう。

風俗などで両者を見比べるとこんな直感にも無理がない。

(下写真はカチン族=左とアボリジニ族=右を比較した、いずれも若々しいお嬢さんです。ネットから)

レヴィストロースはそのように説いていない。

スライドは249頁写真を図にしました。

ムルンギン族を限定と一般化の中央に置いている

交換の原型は「半族moitie」社会。原型とは歴史での古形と捉えず親族思想の起点とすると理解が速い。

AとBの半族集団を想定する。それは家族の系統(filiation)、あるいは大家族かもしれない。支族として幾つかの家族系列を擁する村落かもしれない。内部通婚を禁止する外婚(exogamie)を規則とし、これら2集団が対峙し女を交換しあう。これをして半族社会。

図では半族から左右に系統が分かれ左が限定交換、右は一般化交換。この図の注釈を読むとClassification分類とある。縦の矢印がhistoire、évolution(歴史、進化)を現している訳ではない。時系列として発展が実際にはあったかもしれないが、社会の変化と婚姻制度が並走するとはしていない。この考え方は理解しにくい面を見せるが、それが彼の認識論として受けとめる。

部族社会はこのように分類されるとレヴィストロースは説明するのみです。

左限定、右一般化を差し渡す中央にMurngin族の婚姻構造がある。投稿子は当ブログ及びホームサイト( www.tribesman.net )にて同族交換体系を8回通しで解説している。8のサブセクションで女を限定交換し、それらを4の階層に組み替えすると一般化交換に変化する。2の交換原理を共存させている。中央に位置する意味が、二種の仕組みを取り入れている制度からと納得する。ここでは社会進展と婚姻制度は並走しない、レヴィストロースをさらに聞こう;

<Les règles interdisent certains types de conjoints, et la prohibition de l’inceste qui les résume toutes , s’éclairent à partir ou l’on pose qu’il faut que la société soit>

訳:特定関係にある男女の婚姻を規則として禁止する。近親婚禁止の原則がまず決められ、それら規則はすべて取り込まれる。社会はかくあるべしと人が決めた時点で、これら規則が現れるのだ。(561頁)

族民が年月を費やして婚姻制度(近親婚の禁止の仕組み)を練り上げていく。社会がその制度を反映してゆく。歴史人類学が伝えるところの、社会の発展に合わせて近親婚の禁止が規定されたーではない。

親族の基本構造の結語章4 歴史人類学の視点 上の了

各学説とは機能主義人類学(マリノフスキー等)、歴史人類学、心理学(精神分析、発展心理学、フロイトなど)。それぞれが近親婚の禁止説明を学説を開陳するが、レヴィストロースの主張と大きく異なります。

歴史人類学;

「社会には起源があり制度活動の発展にあわせ、親族構造が発達してきた」との立場からこの禁止を唱える。しかし歴史発展から現在点(今の部族社会)を説明する立場を一切取らないレヴィストロースは、

<Au cours de ce travail, nous sommes constamment gardés des reconstructions historiques ; nous avons essayé de suivre le précepte de Rivers=中略=la nature du système de parenté dépend de la forme de la structure sociale, plutôt que des différences d’origine de la population>(527頁、本章基本から複雑への書き出し)

訳:この著作を通して、私は歴史を再構成する姿勢から身を遠ざけていた。Riversが直感としていたところ、すなわち親族システム本来の姿は、民族の来歴の差異に宿るのではなく、社会構造の形態に依存する、この流れを追求してきた。

追加;動詞garderは他動詞「何々を守る」で用いられる。上文は自動詞で「身構える、なになにから身を守る」と意味が正反する。Riversは英国の「医事」人類学者(1864~1922年)、オックスフォード学派の祖ともされる(ネットから)。活躍時代はかなりの以前、21世紀の今は取りあげられていないかと思う。

続く文章で;<notre tentative nous ait conduit à nous limiter à la considération d’une région du monde , vaste mais continue et aux frontières aisément définissables. Dans la direction ouest-est, région s’étend de la Sibérie orientales à l’Assam >(同)

訳:我々の目的を持って、対象地域をある程度広大であるが隣接地との境界を無理なく決められる地域に限定した。東シベリアからアッサム、西から東へと南下する地域である。

写真は本書529頁から

黒の斜め実線はビルマカチン族、中国(少数民族)、満州先住民、シベリア先住民を結ぶ。これら民族はある程度の人口規模を持ち、封建制、複層の階級制度で構成される。一般化交換と女を値踏みして買い取る婚姻制度が共通している。

この軸と別の軸が想定されておりオーストラリアとミクロネシアを結ぶ。その軸域においては少数の族民による狩猟小規模農業を営む部族社会が居住する。この域では主として限定交換が実践される。この軸が上記、東アジアの黒線と直角交差する(青の実線、本書の元図には描かれていない)。

2の軸とそれらが覆う地域における社会と部族、その「進化度」は確かに存在する。そして前記の<社会構造に婚姻が規定される>のRivers説を重ね読むと;

まずオーストラリアミクロネシアの「原始」的な小規模の部族社会があって、そこでは女のやり取りは限定交換でもってする。農耕など技術の発展にあわせ集落は大型化、複層化をたどる。伴い女交換の仕組みが一般化に移行するーと考えてしまいたくもなる。なぜなら;

アボリジニとカチン族の生態を見比べれば、アボリジニは小規模集団で生活する。「進化未発達」の地域。カチン族では比較すると大きな社会で、限定交換を抜け出し(より多くの支族繰り込める)一般化交換に移行したと勝手に納得してしまう。

風俗などで両者を見比べるとこんな直感にも無理がない。

(下写真はカチン族=左とアボリジニ族=右を比較した、いずれも若々しいお嬢さんです。ネットから)

レヴィストロースはそのように説いていない。

スライドは249頁写真を図にしました。

ムルンギン族を限定と一般化の中央に置いている

交換の原型は「半族moitie」社会。原型とは歴史での古形と捉えず親族思想の起点とすると理解が速い。

AとBの半族集団を想定する。それは家族の系統(filiation)、あるいは大家族かもしれない。支族として幾つかの家族系列を擁する村落かもしれない。内部通婚を禁止する外婚(exogamie)を規則とし、これら2集団が対峙し女を交換しあう。これをして半族社会。

図では半族から左右に系統が分かれ左が限定交換、右は一般化交換。この図の注釈を読むとClassification分類とある。縦の矢印がhistoire、évolution(歴史、進化)を現している訳ではない。時系列として発展が実際にはあったかもしれないが、社会の変化と婚姻制度が並走するとはしていない。この考え方は理解しにくい面を見せるが、それが彼の認識論として受けとめる。

部族社会はこのように分類されるとレヴィストロースは説明するのみです。

左限定、右一般化を差し渡す中央にMurngin族の婚姻構造がある。投稿子は当ブログ及びホームサイト( www.tribesman.net )にて同族交換体系を8回通しで解説している。8のサブセクションで女を限定交換し、それらを4の階層に組み替えすると一般化交換に変化する。2の交換原理を共存させている。中央に位置する意味が、二種の仕組みを取り入れている制度からと納得する。ここでは社会進展と婚姻制度は並走しない、レヴィストロースをさらに聞こう;

<Les règles interdisent certains types de conjoints, et la prohibition de l’inceste qui les résume toutes , s’éclairent à partir ou l’on pose qu’il faut que la société soit>

訳:特定関係にある男女の婚姻を規則として禁止する。近親婚禁止の原則がまず決められ、それら規則はすべて取り込まれる。社会はかくあるべしと人が決めた時点で、これら規則が現れるのだ。(561頁)

族民が年月を費やして婚姻制度(近親婚の禁止の仕組み)を練り上げていく。社会がその制度を反映してゆく。歴史人類学が伝えるところの、社会の発展に合わせて近親婚の禁止が規定されたーではない。

親族の基本構造の結語章4 歴史人類学の視点 上の了

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます