(2021年10月25日)<L’ontogénèse ne reproduit pas la phylogénèse, ou le contraire. Les deux hypothèses aboutissent aux mêmes contradictions.> (563頁)

訳:個体発生は系統発生を再現できない。その逆にしても然り(系統発生は個体発生を取り込めない)。2の説も同じ矛盾に行き着くのだ。

生物学用語のphylogénèseは系統発生。種がその形態にまとまるまでの生物歴史の有様を系統として表す。Ontogénèseは個体発生。個が胎として発生、生まれるまでの経過。個体発生が系統をなぞるとする説(1866年独ヘッケルが唱えた、以上はネットから)と合わせて用いられる。ここで生物学の用語と概念、それへの批判が唐突に出た訳でない、この仕組みを借り入れて心理の発達を「個体発生」として展開した(疑いが濃厚の)フロイトらに向けている。

深層心理、あるいは子の心理発達がもし汎人類現象であるならばその源泉は、ヒトなる種のphylogénèseの一端であり、身体や頭の形状と同列であると言える。それを個体発生の一現象と捉えることが可能。そして「あまねく人類は表層深層なる構造を備える心理を共有し」、その「表現」の様態や発達する段階を個体発生として基準化できる―このように展開できる。この「発生」を仮定しなければフロイト(ピアジェも)の説は根底が崩れる。

そしてこの「仮説」をレヴィストロースが破砕した。

人が子として生まれてもなおontogénèse個体発生がphylogénèse系統発生を引き継ぐ。フロイトが展開した幼児期、思春期、成人期などの発達段階が順次発生していく。

しかしこんな状況は想定できるだろうか;新たな心理段階が発生すると仮定する。特異を持つ個体群が創生され、人類の大半を占めたとする。例として「老人期」を想定しよう。特徴に「怒りっぽくなる」。しかし老人の「怒り」の性向は獲得形質ではなかろうか。なぜなら老人は美女(若尾様とか沢口嬢など)から相手にされない。加えITなど先端技術に無知だから社会から疎外される。ついにはヒガミ根性が湧き上がり怒りを抱え込むことになる。

ある心理学者がこの形質に注目し、発達の最終段階としてontogénèseに組み込む。ピアジェの青年期の後に老年期を設定する様なものだ。この性向は遺伝形質に遡ってphylogénèseの末端に組み入れられるのか、種の発達史を飾るのか。ありえない。

<L’ontogénèse ne reproduit pas la phylogenèse>(同)

訳:個体発生は系統発生を再生産しない。

レヴィストロースは人の発達する心理構造を定型化して、「 …génèse」などと生物学的に解釈する説は誤りと指摘する。幼児は成長するに従い意識も複雑化する、その複雑形体が段階で規定される(ステレオタイプ化)となると、個性あるいは国民性はどこに宿るのか。幼児の発達は社会、言語、教育に依存するから、文化現象としてそれを考えるが真っ当(生物形体などの生物学の発生論はより複雑と聞く。上記はあくまで心理学の一説である発生論の、社会学の立場からの批判と受け止めて下さい、ピアジェ批判として2020年5月ホームサイトwww.tribesman.netに投稿した、

その頁のアドレスはhttp://tribesman.net/finalepiaget1.html)

<On ne peut parler d’explication qu’à partir du moment où le passé de l’espèce se rejoue, à chaque instant, dans le drame indéfiniment multiplié de chaque pensée individuelle, parce que, sans doute, il n’est lui-même que la projection rétrospective d’un passage qui s’est produit, parce qu’il se produit continuellement.> (同)

訳:様々な個の思考の数限りない交錯が、種の歴史のなかに折り重なる舞台が設定されている、そんな場があるとする。そ の舞台でのみ人は「表現」を語ることができる。その表現とはこれまで種がたどった過去の振り返りの反照であり、舞台が繰り返し連綿と続くのだから。

舞台と訳したが人の「内象」である。その内に過去の精神遺産<passé de l’espèce=前文でのsuccessions historiques>が活動し、個の思想<pensée individuelle=corrélations du présent>が重なって人は「表現」身振りなり感情なり言動、を発露できる。Pensée思想は文化の脳髄結実です。それが人の「表現」を統治します。決して「発生」するものでは有りませんーとレヴィストロースが説く重い一文です。

近親婚の禁止を心理学的に説明する説の根本欠陥とは、人の思考と表現に文化、社会が与える影響を無視し、あたかも生物の発達段階がその起動因を生むとしたところにあります。

レヴィストロースの論法を振り返ろう。

1 自然は分割しない、横取りする(世代再生産の仕組み)

2 人の再生産には自然(nature)と文化(culture)の面が認められる。自然の成分は系統であり、文化の範疇の同盟allianceは人が配偶を選択できる(社会規則が定める)

フロイトらの心理を定型化(ステレオタイプ化)する学説に批判を投げるレヴィストロースであるが、一方で<L’échec de Totem et tabou, loin d’être inhérent au dessein que s’est proposé son auteur, tient plutôt à l’hésitation qui l’a empêché de se prévaloir,後略>

訳:Totem et tabouの失敗は著者がその説を託した筋書きには程遠く、むしろ展開するに戸惑いを感じている事が起因である。

「筋書き」を貫徹し「戸惑い」を抑えていたらフロイト説は真実に近づく。それらは何か。

<Cette timidité conduit à une étrange et double paradoxe>(563頁) 訳:この弱気が(フロイトの作品トーテムとタブー)に奇怪な二重の逆説をもたらした。

この弱気は前出の戸惑いと同一。その中身は次の文脈で語られる。

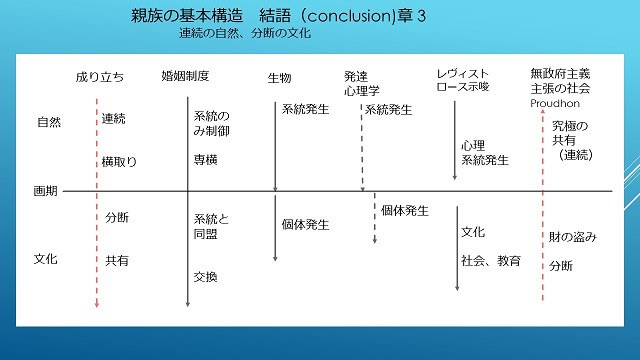

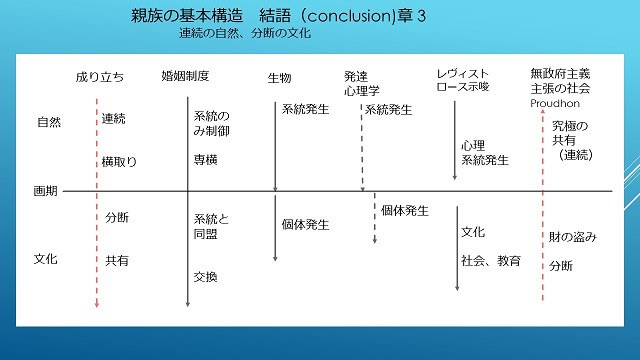

図は前回掲載と同じ

今回投稿の中身を読んでいただくと、フロイトらの心理解析の系統(自然からの発生、文化影響の否定)が理解できよう。

<フロイトは近親婚の禁止を(歴史学派と異なり)現在の視点から説明した。そして何故それが忌み嫌われているのか、そして無意識として希求されるのかを説いた。この点で成功を収めた>を前置きにして

<On a dit et redit ce qui rend Totem et tabou irrecevable, comme interprétation de la prohibition de l’inceste et de ses origine : gratuite de l’hypothèse de la horde des mâles et du meurtre primitif, cercle vicieux qui fait naitre l’état social de démarches qui le supposent>

(同)

訳:私は幾度か指摘しているのだが「トーテムとタブー」をして受け入れられない作品に貶める項目はいくつか数えられる。絵空事にすぎない男集団と原初の殺人、社会の有様を決める進展そのものが社会に内包されている論理の空回り。

同書の骨子となる要素であるが、これらを絵空事(gratuite)と空回り(cercle vicieux)と切り捨てている。Cette timidité戸惑いとした中身は「絵空....の2点」であった。この語は修辞で事実は「空想と破綻論理」との指摘に他ならない。

<Le désir de la mère ou de la sœur , le meurtre du père et le repentir des fils, ne corres-pondent à aucun fait , ou ensemble des faits occupant dans l’histoire une place donnée>(同)

訳:母、姉を恋う。父殺し、そして息子へ蔑む、これらは歴史のなかでいかなる事実にも結ぶつくことはない。

親族の基本構造の結語章10 心理学による近親婚禁止の批判3 の了

訳:個体発生は系統発生を再現できない。その逆にしても然り(系統発生は個体発生を取り込めない)。2の説も同じ矛盾に行き着くのだ。

生物学用語のphylogénèseは系統発生。種がその形態にまとまるまでの生物歴史の有様を系統として表す。Ontogénèseは個体発生。個が胎として発生、生まれるまでの経過。個体発生が系統をなぞるとする説(1866年独ヘッケルが唱えた、以上はネットから)と合わせて用いられる。ここで生物学の用語と概念、それへの批判が唐突に出た訳でない、この仕組みを借り入れて心理の発達を「個体発生」として展開した(疑いが濃厚の)フロイトらに向けている。

深層心理、あるいは子の心理発達がもし汎人類現象であるならばその源泉は、ヒトなる種のphylogénèseの一端であり、身体や頭の形状と同列であると言える。それを個体発生の一現象と捉えることが可能。そして「あまねく人類は表層深層なる構造を備える心理を共有し」、その「表現」の様態や発達する段階を個体発生として基準化できる―このように展開できる。この「発生」を仮定しなければフロイト(ピアジェも)の説は根底が崩れる。

そしてこの「仮説」をレヴィストロースが破砕した。

人が子として生まれてもなおontogénèse個体発生がphylogénèse系統発生を引き継ぐ。フロイトが展開した幼児期、思春期、成人期などの発達段階が順次発生していく。

しかしこんな状況は想定できるだろうか;新たな心理段階が発生すると仮定する。特異を持つ個体群が創生され、人類の大半を占めたとする。例として「老人期」を想定しよう。特徴に「怒りっぽくなる」。しかし老人の「怒り」の性向は獲得形質ではなかろうか。なぜなら老人は美女(若尾様とか沢口嬢など)から相手にされない。加えITなど先端技術に無知だから社会から疎外される。ついにはヒガミ根性が湧き上がり怒りを抱え込むことになる。

ある心理学者がこの形質に注目し、発達の最終段階としてontogénèseに組み込む。ピアジェの青年期の後に老年期を設定する様なものだ。この性向は遺伝形質に遡ってphylogénèseの末端に組み入れられるのか、種の発達史を飾るのか。ありえない。

<L’ontogénèse ne reproduit pas la phylogenèse>(同)

訳:個体発生は系統発生を再生産しない。

レヴィストロースは人の発達する心理構造を定型化して、「 …génèse」などと生物学的に解釈する説は誤りと指摘する。幼児は成長するに従い意識も複雑化する、その複雑形体が段階で規定される(ステレオタイプ化)となると、個性あるいは国民性はどこに宿るのか。幼児の発達は社会、言語、教育に依存するから、文化現象としてそれを考えるが真っ当(生物形体などの生物学の発生論はより複雑と聞く。上記はあくまで心理学の一説である発生論の、社会学の立場からの批判と受け止めて下さい、ピアジェ批判として2020年5月ホームサイトwww.tribesman.netに投稿した、

その頁のアドレスはhttp://tribesman.net/finalepiaget1.html)

<On ne peut parler d’explication qu’à partir du moment où le passé de l’espèce se rejoue, à chaque instant, dans le drame indéfiniment multiplié de chaque pensée individuelle, parce que, sans doute, il n’est lui-même que la projection rétrospective d’un passage qui s’est produit, parce qu’il se produit continuellement.> (同)

訳:様々な個の思考の数限りない交錯が、種の歴史のなかに折り重なる舞台が設定されている、そんな場があるとする。そ の舞台でのみ人は「表現」を語ることができる。その表現とはこれまで種がたどった過去の振り返りの反照であり、舞台が繰り返し連綿と続くのだから。

舞台と訳したが人の「内象」である。その内に過去の精神遺産<passé de l’espèce=前文でのsuccessions historiques>が活動し、個の思想<pensée individuelle=corrélations du présent>が重なって人は「表現」身振りなり感情なり言動、を発露できる。Pensée思想は文化の脳髄結実です。それが人の「表現」を統治します。決して「発生」するものでは有りませんーとレヴィストロースが説く重い一文です。

近親婚の禁止を心理学的に説明する説の根本欠陥とは、人の思考と表現に文化、社会が与える影響を無視し、あたかも生物の発達段階がその起動因を生むとしたところにあります。

レヴィストロースの論法を振り返ろう。

1 自然は分割しない、横取りする(世代再生産の仕組み)

2 人の再生産には自然(nature)と文化(culture)の面が認められる。自然の成分は系統であり、文化の範疇の同盟allianceは人が配偶を選択できる(社会規則が定める)

フロイトらの心理を定型化(ステレオタイプ化)する学説に批判を投げるレヴィストロースであるが、一方で<L’échec de Totem et tabou, loin d’être inhérent au dessein que s’est proposé son auteur, tient plutôt à l’hésitation qui l’a empêché de se prévaloir,後略>

訳:Totem et tabouの失敗は著者がその説を託した筋書きには程遠く、むしろ展開するに戸惑いを感じている事が起因である。

「筋書き」を貫徹し「戸惑い」を抑えていたらフロイト説は真実に近づく。それらは何か。

<Cette timidité conduit à une étrange et double paradoxe>(563頁) 訳:この弱気が(フロイトの作品トーテムとタブー)に奇怪な二重の逆説をもたらした。

この弱気は前出の戸惑いと同一。その中身は次の文脈で語られる。

図は前回掲載と同じ

今回投稿の中身を読んでいただくと、フロイトらの心理解析の系統(自然からの発生、文化影響の否定)が理解できよう。

<フロイトは近親婚の禁止を(歴史学派と異なり)現在の視点から説明した。そして何故それが忌み嫌われているのか、そして無意識として希求されるのかを説いた。この点で成功を収めた>を前置きにして

<On a dit et redit ce qui rend Totem et tabou irrecevable, comme interprétation de la prohibition de l’inceste et de ses origine : gratuite de l’hypothèse de la horde des mâles et du meurtre primitif, cercle vicieux qui fait naitre l’état social de démarches qui le supposent>

(同)

訳:私は幾度か指摘しているのだが「トーテムとタブー」をして受け入れられない作品に貶める項目はいくつか数えられる。絵空事にすぎない男集団と原初の殺人、社会の有様を決める進展そのものが社会に内包されている論理の空回り。

同書の骨子となる要素であるが、これらを絵空事(gratuite)と空回り(cercle vicieux)と切り捨てている。Cette timidité戸惑いとした中身は「絵空....の2点」であった。この語は修辞で事実は「空想と破綻論理」との指摘に他ならない。

<Le désir de la mère ou de la sœur , le meurtre du père et le repentir des fils, ne corres-pondent à aucun fait , ou ensemble des faits occupant dans l’histoire une place donnée>(同)

訳:母、姉を恋う。父殺し、そして息子へ蔑む、これらは歴史のなかでいかなる事実にも結ぶつくことはない。

親族の基本構造の結語章10 心理学による近親婚禁止の批判3 の了

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます