日光二荒山神社にある紫雲石

勝道上人は、紫の煙が立つのを見て「紫雲立寺」と名付けて、

その音から「四本龍寺」となったそうな・・・

でも!

「紫雲立寺」はこじつけだと考えています。

私は「四本龍寺」が四本の沢だということに気がつきました。

日光発祥の地「四本龍寺」は、4本の沢の集まる場所です。

この地図では、青い沢水が何本もの枝分かれとして描かれていますが、実際に流れているのは4本です。

この4本の沢を実際に確かめてきました。

これが大猷院沢1です。

そして大猷院沢2。

さらに大猷院沢3

この3つの沢には、水が常時流れています。

そして4本目の沢、つまり竜光院沢は、龍尾神社から流れています。

そして竜光院沢を守っているのが、この役小角です。

実は、この竜光院沢には分流があり、この行者堂の地下を流れた菅が二荒山神社へと続いています。

二荒山神社でお水とりに行った方は、この流れの水を得ることになります。

竜光院沢の主流はここになります。

流れに沿って幾つかの碑が供えてあります。

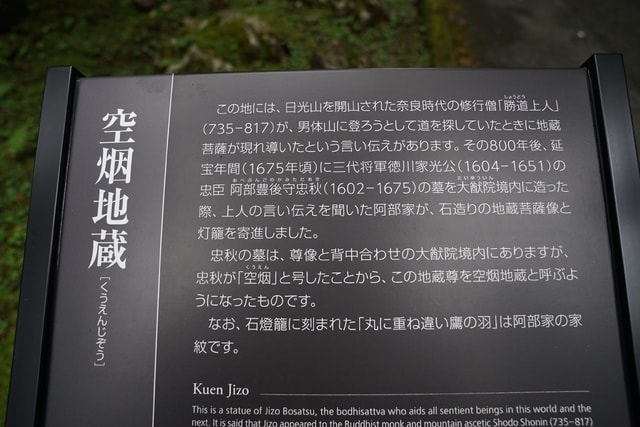

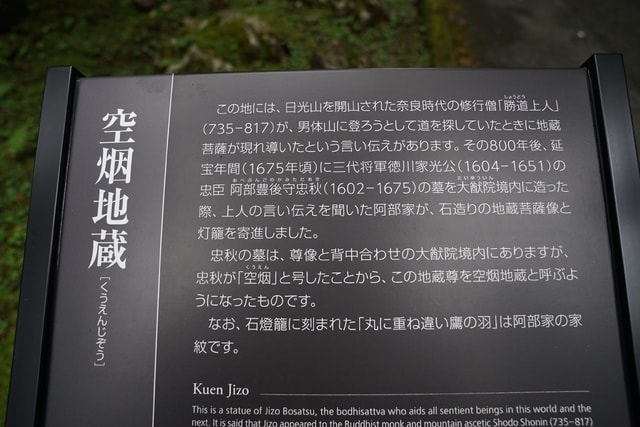

そして4つの沢が集まる場所に空烟地蔵があります。

空烟とは、家光の忠臣である阿部豊後守忠秋です。

以上をまとめたのが、この画像です。

龍は水の神様です。

4本の龍の集まるところが「四本龍寺」であり、一番大きな沢の流れの源が龍の尾っぽとなる「龍尾神社」です。

そして「四本龍寺」の場所を残したのが阿部豊後守忠秋であり、空烟地蔵となっています。

さて「四本龍寺」は、現在はどうなっているのでしょうか。

つづく

勝道上人は、紫の煙が立つのを見て「紫雲立寺」と名付けて、

その音から「四本龍寺」となったそうな・・・

でも!

「紫雲立寺」はこじつけだと考えています。

私は「四本龍寺」が四本の沢だということに気がつきました。

日光発祥の地「四本龍寺」は、4本の沢の集まる場所です。

この地図では、青い沢水が何本もの枝分かれとして描かれていますが、実際に流れているのは4本です。

この4本の沢を実際に確かめてきました。

これが大猷院沢1です。

そして大猷院沢2。

さらに大猷院沢3

この3つの沢には、水が常時流れています。

そして4本目の沢、つまり竜光院沢は、龍尾神社から流れています。

そして竜光院沢を守っているのが、この役小角です。

実は、この竜光院沢には分流があり、この行者堂の地下を流れた菅が二荒山神社へと続いています。

二荒山神社でお水とりに行った方は、この流れの水を得ることになります。

竜光院沢の主流はここになります。

流れに沿って幾つかの碑が供えてあります。

そして4つの沢が集まる場所に空烟地蔵があります。

空烟とは、家光の忠臣である阿部豊後守忠秋です。

以上をまとめたのが、この画像です。

龍は水の神様です。

4本の龍の集まるところが「四本龍寺」であり、一番大きな沢の流れの源が龍の尾っぽとなる「龍尾神社」です。

そして「四本龍寺」の場所を残したのが阿部豊後守忠秋であり、空烟地蔵となっています。

さて「四本龍寺」は、現在はどうなっているのでしょうか。

つづく