霧降滝は、日光三名瀑の一つであり、日本100名滝でもあります。

これは、霧降滝の2kmほど下流にある頭龍の滝です。

ここは車で行くことができます。

こちらの中禅寺湖の頭龍の滝よりも迫力があるように感じます。

華厳の滝は、落差と水量は多いですが、ただ落下するだけです。

(母親から聞いた話では、エレベーターの2号機を作った親戚からテープカットに招待されて始発に乗せてもらったようです)

雲竜瀑は見に行くのにかなり苦労するので、日光三名瀑に選ばれなかったのかも。

特にここまで来れる人は限られているので、このアングルでの画像は貴重だと思います。

高原山にある「おしらじの滝」は幻の滝として有名です。

平素は枯れているのに、この時は珍しく水が流れていました。

2019年の台風の後の豊富な流れ、奥日光の湯滝。

群馬県になってしまいますが、吹割滝も好きです。

ちょっと前置きが長くましたが、霧降川には床滑があります。

この上流を歩いて霧降滝の滝壺まで行ってみたいと思いました。

霧降川に沿った林道の最終地点まで来ると、すでに崖の下です。

この峡谷を進むことにしました。

すぐに滝がありました。

しかし、この先は足を濡らさないと進めません。

で!

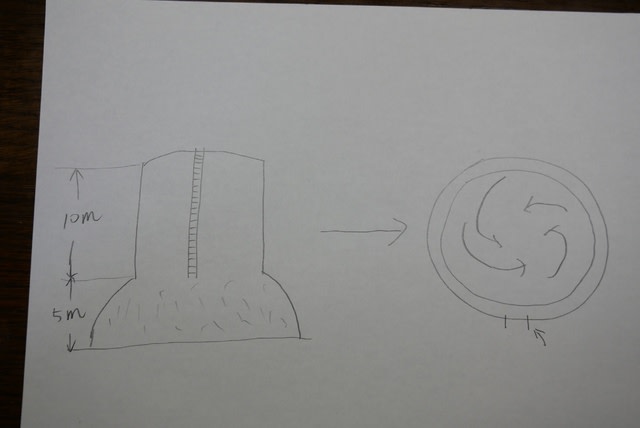

足を濡らさない方法があるのがお分かりでしょうか?

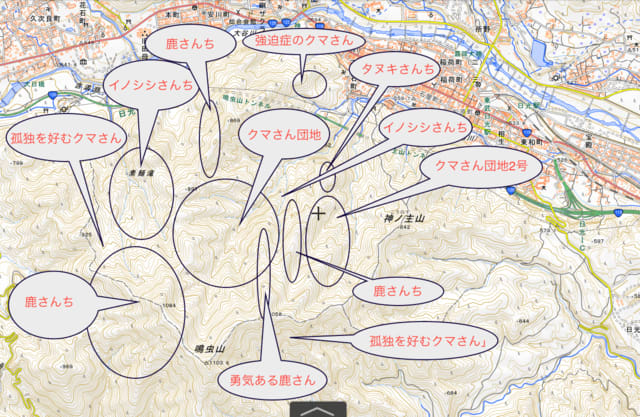

実は、この日は、鳴虫山の修験者の道でインディジョーンズをやってきた翌日だったのですが・・・

またしても、同じシュチュエーション。

そうです!

丸太と藤蔓です。

さあ、丸太に登ります。

で、崖の上に出ました。

少し進むと、また行くてを阻まれました。

が、お助けの藤蔓です。

すっかりインディジョーンズ気分。

藤蔓のお陰ですんなりと崖に登れました。

ここを越えると、こんな滝がありました。

しかし、下に降りる道がありません。

どうやら隣にある沢を越えることができないようです。

仕方がない、この斜面を登ります。

200mほど這いつくばって登りました。

ほぼ草つきですが、頼りになる草もほとんどありません。

落ち葉がめちゃめちゃ滑ります。

気を抜くと滑るので、まず落ち葉を払います。

最低限の足場を確保してから、右手でストックの柄を斜面に刺して、左手で掴めるものを探します。

木の根っこがあればラッキー。

低木でも生えていれば何とかなります。

(木を抜くと滑りますが)

何もなくなると困ります。

やもりさんの気持ちになって、お腹の摩擦も大切に、全身を斜面につけて、ひたすら指を斜面に食い込ませます。

手袋の指先がボロボロになってしまいました。

滑ると、運良く木に引っかからないかぎり沢のそこまで行きそうです。

う〜〜〜ん、こんなところだと、ピッケル欲しいかも・・・

すでに、インディジョーンズのちゃちゃちゃちゃあ〜んを口ずさむ余裕がなくなりました。

「滑るなよ、滑るなよ」の念仏にかわっています。

(もちろん、このあたりで画像を残す余裕などありません)

で、なんとか尾根まで出ることができました。

出たのはいいのですが、帰る方向とはかなり離れてしまいました。

尾根の先には林道がありました。

高原山が見えました。

林道を大回りして帰ります。

毘沙門山から茶臼山が見えます。

駐車場近くまで来たら、先ほど登った尾根道が見えました。

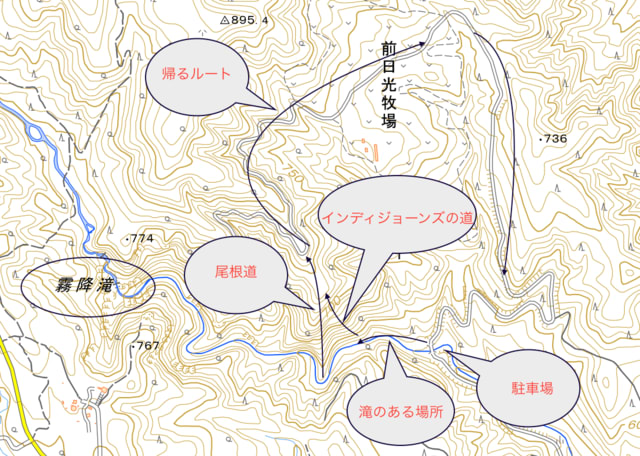

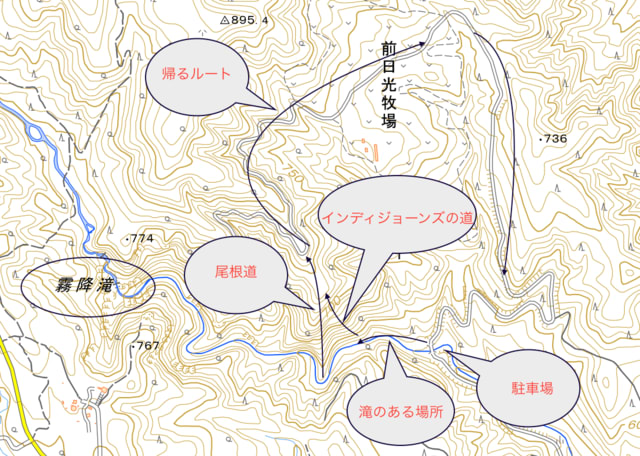

どうやら、こんな地形を歩いたようです。

足が濡れるのを嫌ったので、霧降滝の手前までしか行けませんでした。

地形図を見るかぎりでは、沢を濡れながら歩かないと霧降滝の滝壺までは行けないような気がします。

なんとかして霧降滝の滝壺まで行ってみたいです。

ま、今回は霧降滝(の手前)、インディジョーンズ気分で楽しめましたが・・・・

これは、霧降滝の2kmほど下流にある頭龍の滝です。

ここは車で行くことができます。

こちらの中禅寺湖の頭龍の滝よりも迫力があるように感じます。

華厳の滝は、落差と水量は多いですが、ただ落下するだけです。

(母親から聞いた話では、エレベーターの2号機を作った親戚からテープカットに招待されて始発に乗せてもらったようです)

雲竜瀑は見に行くのにかなり苦労するので、日光三名瀑に選ばれなかったのかも。

特にここまで来れる人は限られているので、このアングルでの画像は貴重だと思います。

高原山にある「おしらじの滝」は幻の滝として有名です。

平素は枯れているのに、この時は珍しく水が流れていました。

2019年の台風の後の豊富な流れ、奥日光の湯滝。

群馬県になってしまいますが、吹割滝も好きです。

ちょっと前置きが長くましたが、霧降川には床滑があります。

この上流を歩いて霧降滝の滝壺まで行ってみたいと思いました。

霧降川に沿った林道の最終地点まで来ると、すでに崖の下です。

この峡谷を進むことにしました。

すぐに滝がありました。

しかし、この先は足を濡らさないと進めません。

で!

足を濡らさない方法があるのがお分かりでしょうか?

実は、この日は、鳴虫山の修験者の道でインディジョーンズをやってきた翌日だったのですが・・・

またしても、同じシュチュエーション。

そうです!

丸太と藤蔓です。

さあ、丸太に登ります。

で、崖の上に出ました。

少し進むと、また行くてを阻まれました。

が、お助けの藤蔓です。

すっかりインディジョーンズ気分。

藤蔓のお陰ですんなりと崖に登れました。

ここを越えると、こんな滝がありました。

しかし、下に降りる道がありません。

どうやら隣にある沢を越えることができないようです。

仕方がない、この斜面を登ります。

200mほど這いつくばって登りました。

ほぼ草つきですが、頼りになる草もほとんどありません。

落ち葉がめちゃめちゃ滑ります。

気を抜くと滑るので、まず落ち葉を払います。

最低限の足場を確保してから、右手でストックの柄を斜面に刺して、左手で掴めるものを探します。

木の根っこがあればラッキー。

低木でも生えていれば何とかなります。

(木を抜くと滑りますが)

何もなくなると困ります。

やもりさんの気持ちになって、お腹の摩擦も大切に、全身を斜面につけて、ひたすら指を斜面に食い込ませます。

手袋の指先がボロボロになってしまいました。

滑ると、運良く木に引っかからないかぎり沢のそこまで行きそうです。

う〜〜〜ん、こんなところだと、ピッケル欲しいかも・・・

すでに、インディジョーンズのちゃちゃちゃちゃあ〜んを口ずさむ余裕がなくなりました。

「滑るなよ、滑るなよ」の念仏にかわっています。

(もちろん、このあたりで画像を残す余裕などありません)

で、なんとか尾根まで出ることができました。

出たのはいいのですが、帰る方向とはかなり離れてしまいました。

尾根の先には林道がありました。

高原山が見えました。

林道を大回りして帰ります。

毘沙門山から茶臼山が見えます。

駐車場近くまで来たら、先ほど登った尾根道が見えました。

どうやら、こんな地形を歩いたようです。

足が濡れるのを嫌ったので、霧降滝の手前までしか行けませんでした。

地形図を見るかぎりでは、沢を濡れながら歩かないと霧降滝の滝壺までは行けないような気がします。

なんとかして霧降滝の滝壺まで行ってみたいです。

ま、今回は霧降滝(の手前)、インディジョーンズ気分で楽しめましたが・・・・