手に入れてから今まで何度かいじった古い8ミリカメラに関してです。

これが前にも紹介した SEKONIC Elmatic 8 。

Dマウントのレンズが3本。右下の13mm 標準レンズが撮影位置になっています。

標準レンズは簡単に脱着できます。

こんな具合です。

レンズは数十年経過しているとは思えない程クリアーです。これも前に紹介済みか。

こちらは広角9mm。

望遠32mm です。

広角レンズは前に無理やり外して雌ねじが外れちゃいました。

あの手この手で取り付けはできますがまずい事をしたものです。恐らく外しちゃいけないんだと思います。

でもこうなったらターレットを外して雌ねじをなんとかしようとまた余計な考え。

これを緩めるには特殊な工具が必要です。

工具箱を探したらEリング脱着工具が出てきました。先端を曲げたらどうだろ。

他にこんなピンセットも用意しましたがどう考えても弱い。

どうしてこんな事を考えるかというと、なんとか広角と望遠のDマウントを脱着できるようにしたいから。

標準レンズは簡単に外せるのに腑に落ちないんです。

まあこの件も気長に取り組むとして改めてじっくり観察しましょう。

操作方法はわかります。

右からフィルム感度設定、フィルター選択(上からND、アンバーフィルター、素抜け)

上の丸いのは撮影コマ数選択、左の窓はフィルムカウンターとセットダイヤル。

ゼンマイ巻上げハンドルの右は S(Single)、L(Lock) 、R(RUN) 。 今は R です。

このカメラはレギュラー8、別名W8。16ミリフィルムのパーフォレーションを追加した物で往復撮影します。

現像に出すと8ミリ幅にカットして繋いだ状態で戻って来ます。

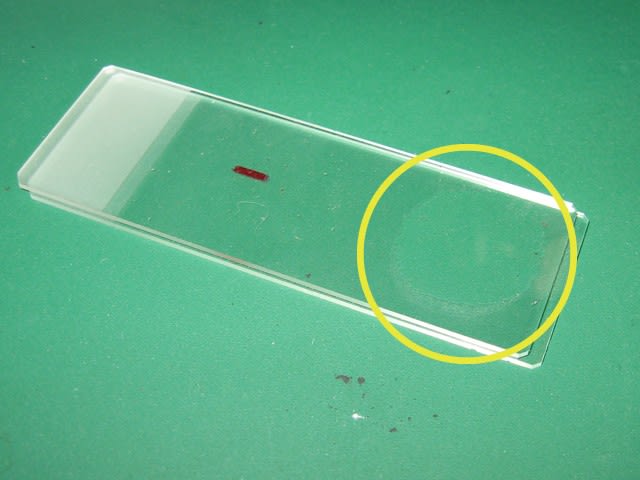

新しいフィルムは上に入れて図解の経路で通し巻き取りリールのスリットに入れます。

片側を撮影したら上下を入れ替えて残り半分を撮影したら現像に出すので巻き取りリールは必ず残ります。

カメラ付属リールは裏に "2" の表示があります。

このあたりを理解していなくて片側しかフィルムを使わないで現像に出した例も多かったでしょう。

シャッターボタンは上部です。数字は直訳すると「焦点距離/レンズ開口部の最短距離」です。

こちら側は絞り設定とフィルムケースの開閉ツマミ。

このカメラの露出はセレン光電池式と思われますがなんと今でも動くんです!

絞り設定ダイヤルを回して針が真上に来るようにします。

ん?ということは、そうか。このカメラのレンズは絞り機構が省略されてるんです。

レンズは基本的に交換しない想定なんですね。絞りはカメラ側の役割なのか。

外す努力は諦めましょう。

これって、前にも判明したような。デジャブ!